○瀬戸内町財務規則

昭和41年5月16日

規則第10号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 予算(第3条―第18条)

第3章 収入(第19条―第33条の3)

第4章 支出(第34条―第48条)

第5章 決算(第49条―第51条)

第6章 現金及び有価証券(第52条―第80条)

第7章 財産

第1節 削除

第2節 物品(第95条―第108条)

第3節 債権(第109条―第117条)

第8章 雑則(第118条―第127条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は,法令その他別に定めるもののほか,町の財務に関する事務の処理について必要な事項を定めるものとする。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 施行規則 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう。

(4) 課等 課,局,委員会又は委員等をいう。

(5) 収入命令者 町長又は町長の収入命令権の委任を受けた者をいう。

(6) 支出命令者 町長又は町長の支出命令権の委任を受けた者をいう。

(7) 委任出納員等 法第171条第4項の規定により会計管理者の事務の一部の委任を受けた者をいう。

(8) 会計管理者等 会計管理者又は委任出納員等をいう。

(9) 契約者 町と契約を締結した者をいう。

(10) 契約担当者 町長又は町長の契約締結権の委任を受けた者をいう。

(11) 財産管理者 町長又は町長の公有財産管理権の委任を受けた者をいう。

(12) 物品出納命令者 町長又は町長の物品出納命令権の委任を受けた者をいう。

(13) 指定金融機関等 指定金融機関及び収納代理金融機関をいう。

第2章 予算

(予算の編成方針)

第3条 町長は毎年度予算の編成方針を定め,課等の長に通知するものとする。

2 前項の予算見積書には次に掲げる説明等を添付しなければならない。

(1) 予算見積書の基礎となっている法令,通達,契約等の写しのうち,総務企画課長が必要と認め,指示する書類

(2) その他の予算編成上の参考資料

(予算の作成及び決定)

第5条 総務企画課長は,前条の規定により提出された予算見積書の内容を検討し,必要な調整を行い予算を作成し,町長の決定を受けなければならない。

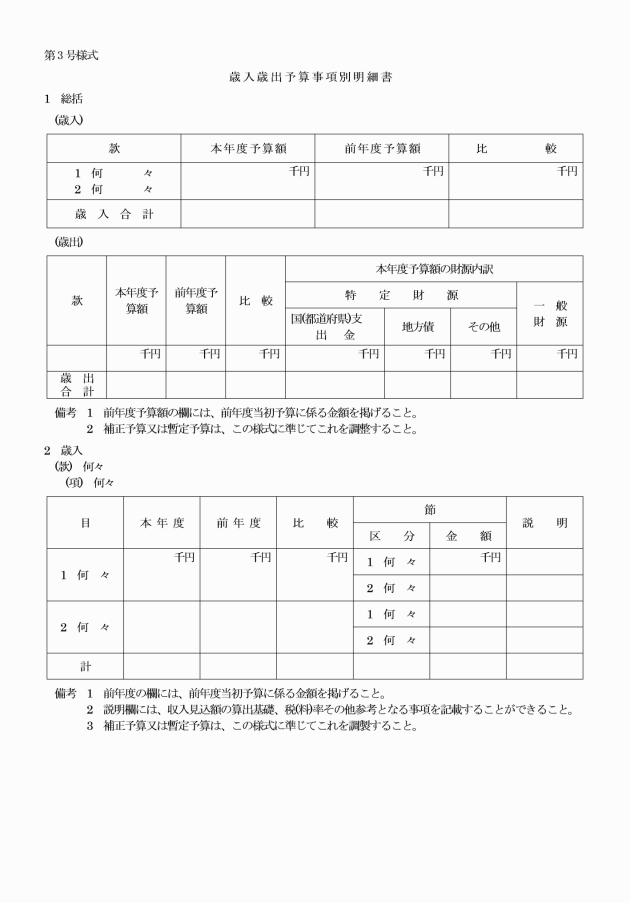

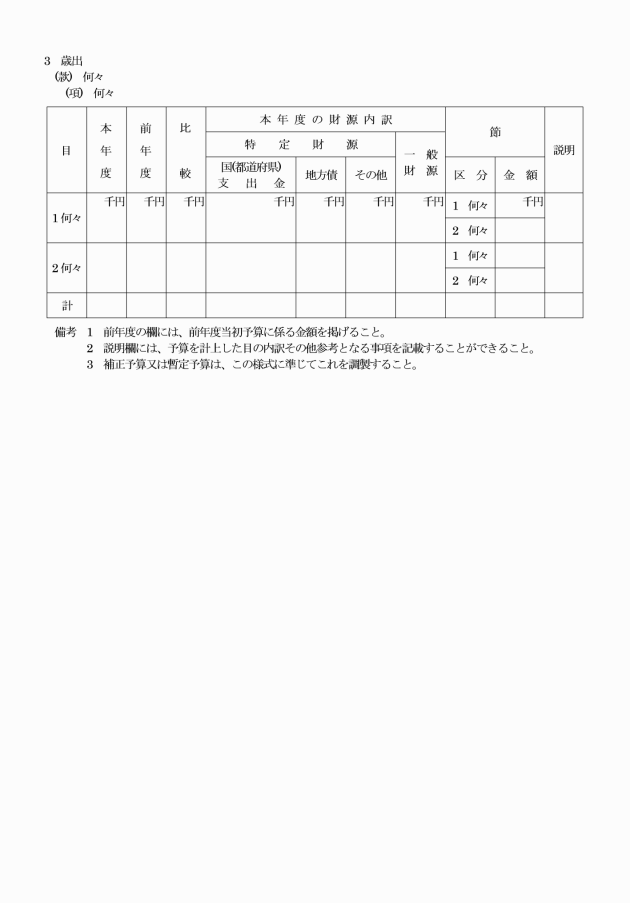

(1) 歳入歳出予算事項別明細書(第3号様式)

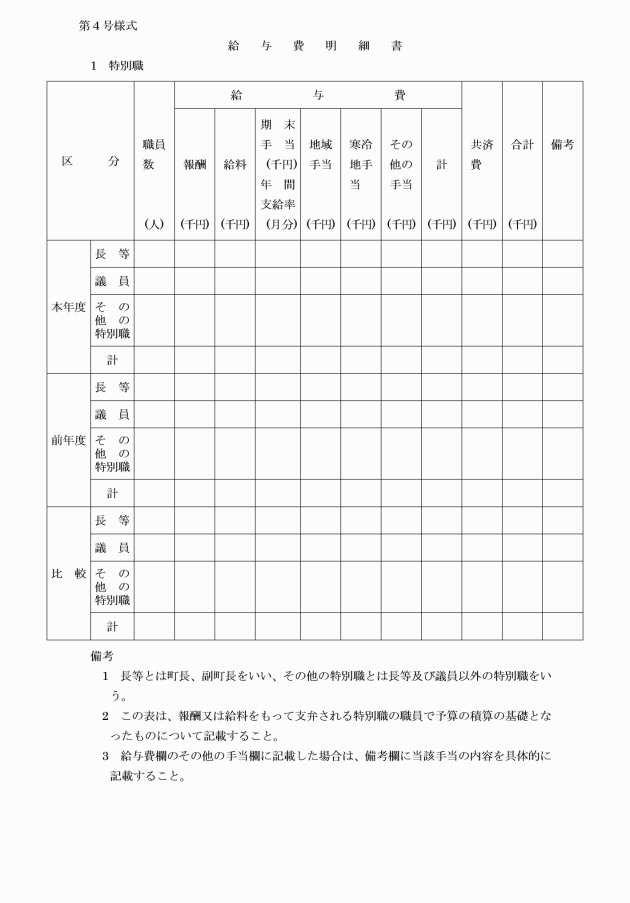

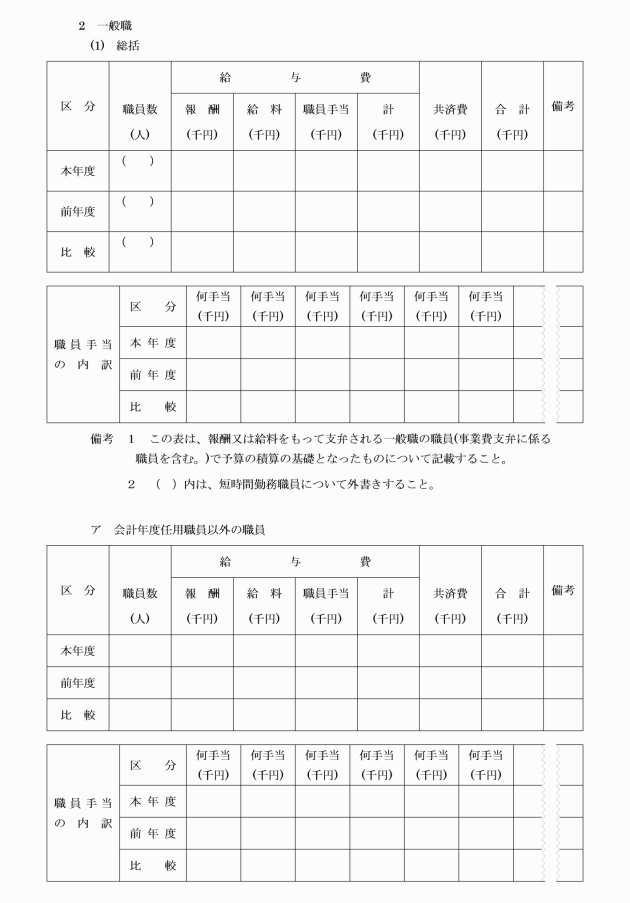

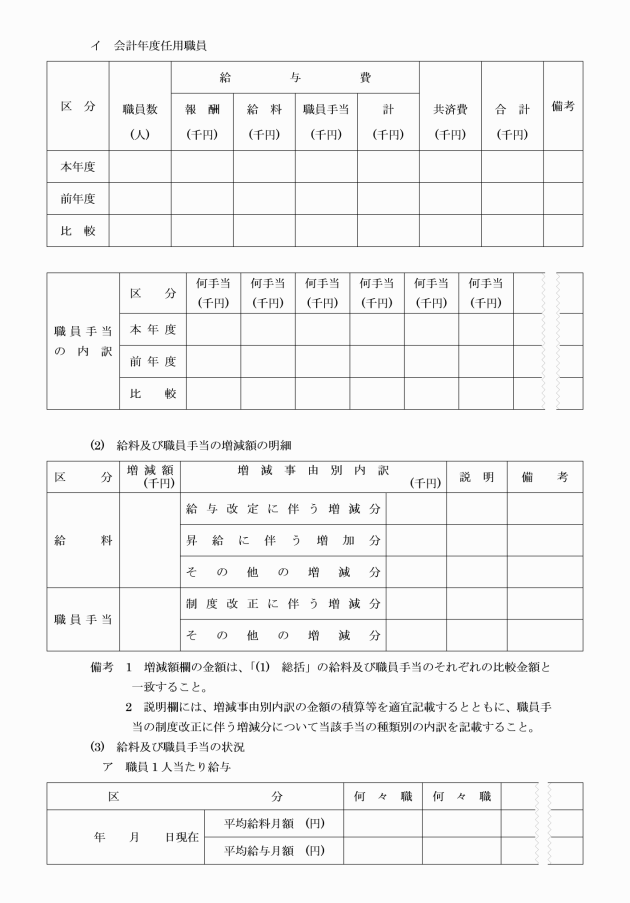

(2) 給与費明細書(第4号様式)

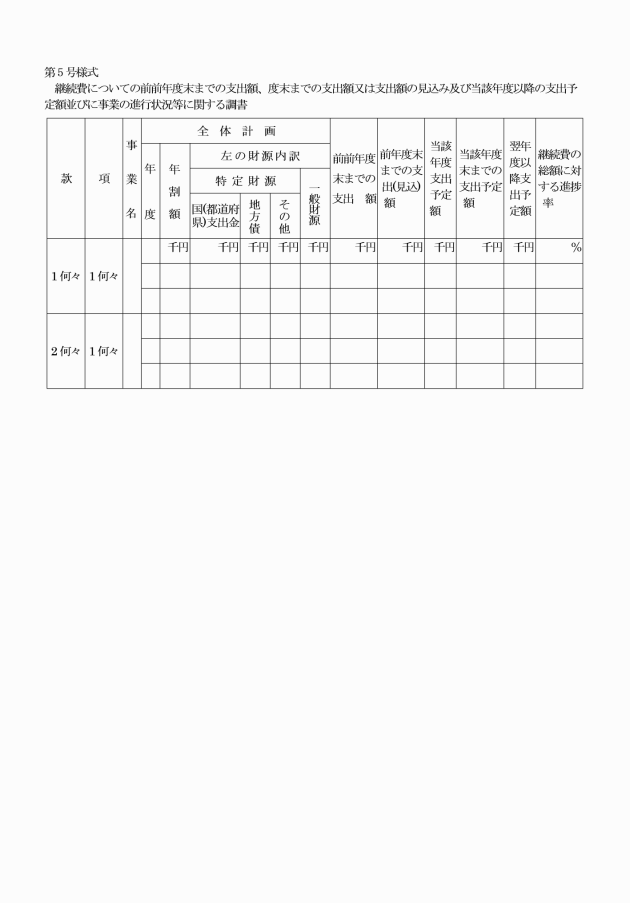

(3) 継続費に関する調書(第5号様式)

(4) 債務負担行為に関する調書(第6号様式)

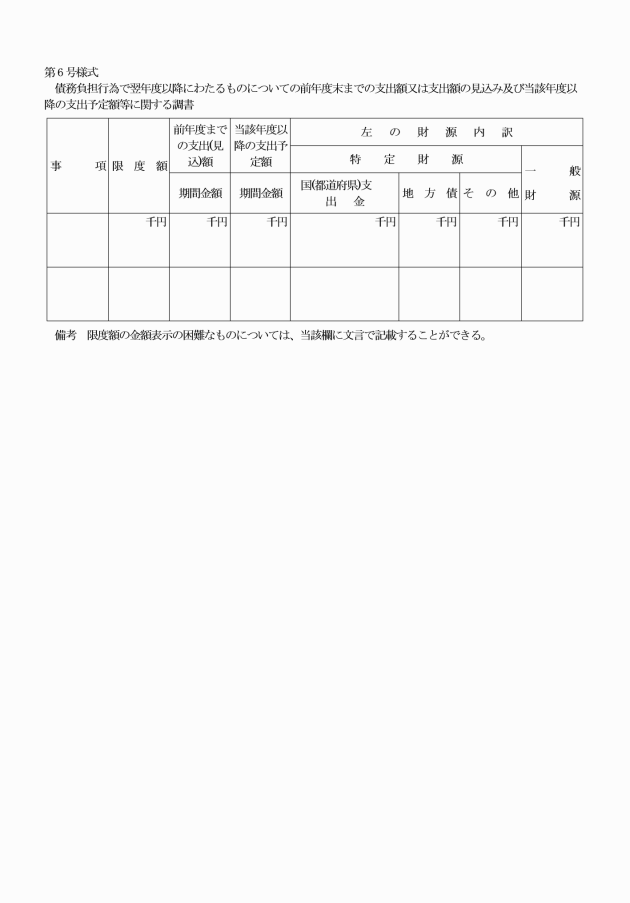

(5) 地方債に関する調書(第7号様式)

(6) その他予算の内容を明らかにするために必要な書類

(補正予算)

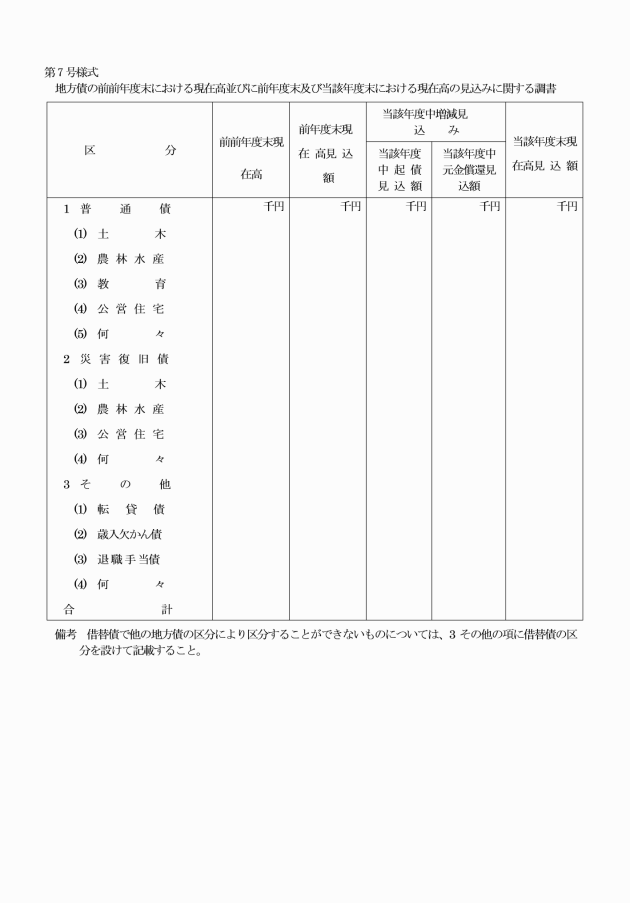

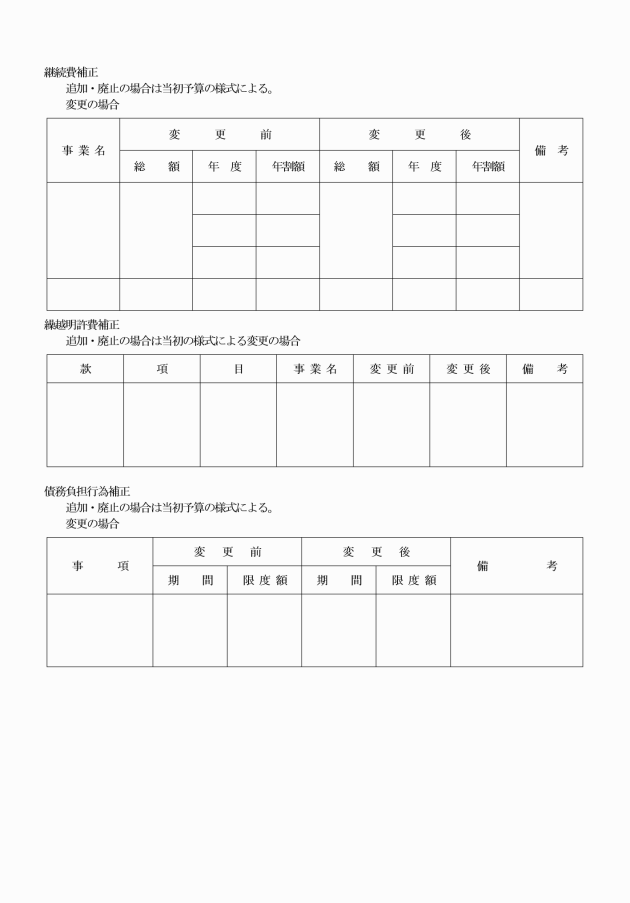

第7条 課等の長は,予算の調製後に生じた理由により既定の予算に追加その他の変更の必要を生じた場合は補正予算見積書(第8号様式)を作成しなければならない。

2 予算の補正の手続については,前3条の規定を準用する。

(予算の通知)

第8条 町長は,予算が成立したときは,課等の長に対し,直ちにこれを通知するものとする。

(歳入歳出予算の区分)

第9条 歳入歳出予算の款項の区分,並びに目及び歳入予算の節の区分は町長が毎年度定める歳入歳出予算によるものとし,歳出予算に係る節の区分については,施行規則別記に定める歳出予算に係る節の区分のとおりとする。

(歳入歳出予算の執行計画)

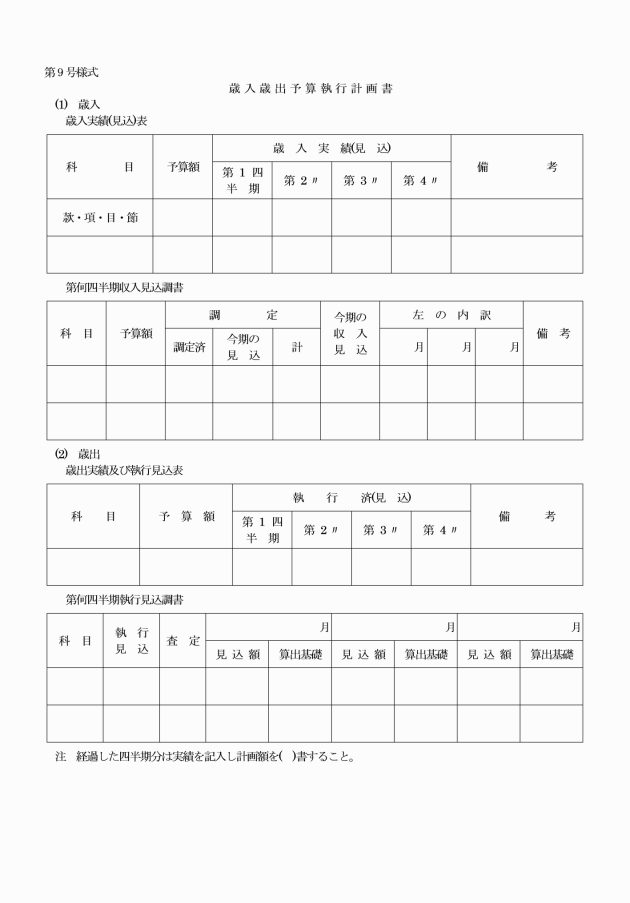

第10条 課等の長は,各4半期ごとに歳入歳出予算執行計画書(第9号様式)を作成し,その開始前に総務企画課長に提出しなければならない。

2 総務企画課長は,前項の規定により提出された執行計画書の適否を審査し,必要な調整を行い,町長の承認を受けて,各4半期ごとの執行計画を決定するものとする。

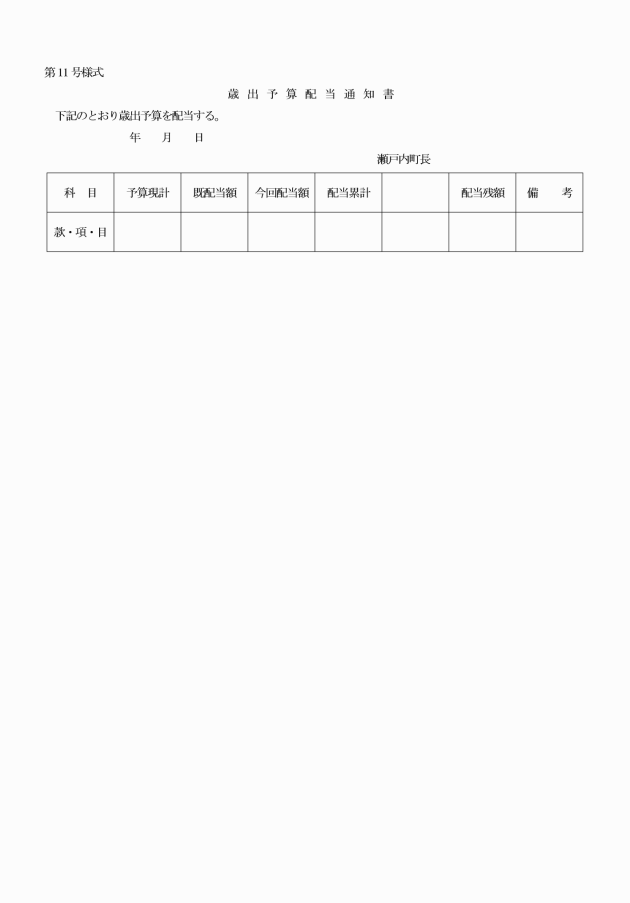

2 前項の規定にかかわらず,給与費及び共済費については原則として第1四半期にその予算額を配当することができる。

(繰越明許費)

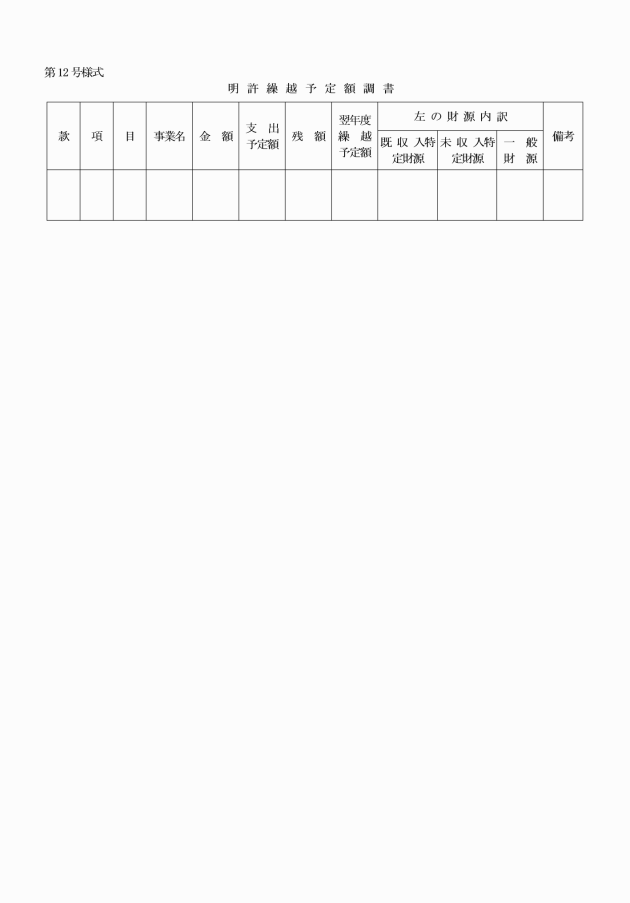

第12条 課等の長は法第213条の規定により歳出予算の経費の金額を繰り越すときは,毎年度3月31日までに明許繰越予定額調書(第12号様式)を作成し町長の承認を受けなければならない。

2 課等の長は,前項に基づく繰越額が確定したときは,直ちに総務企画課長に通知しなければならない。

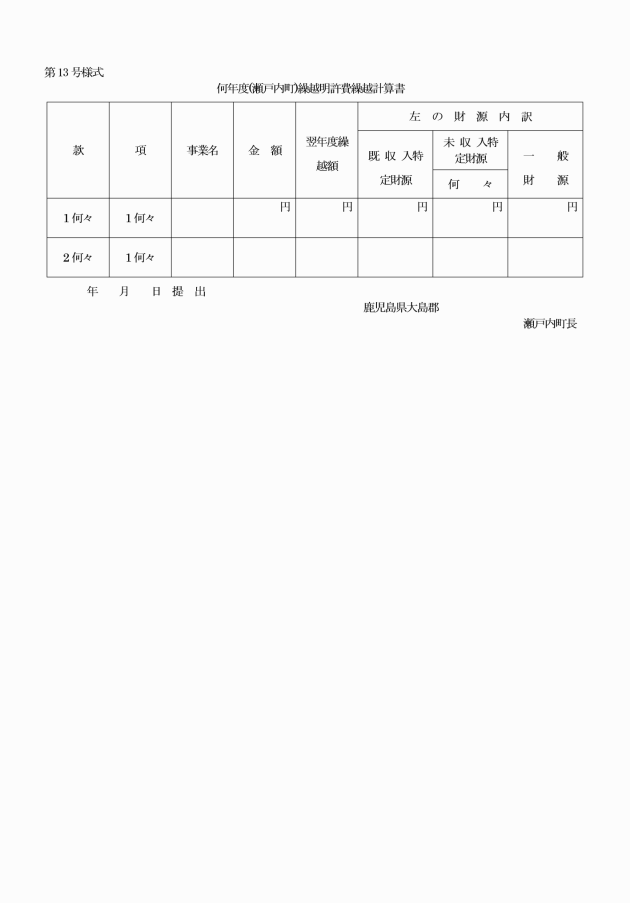

3 町長は繰越額が確定した場合においては,翌年度の5月31日までに繰越明許費繰越計算書(第13号様式)を調製し次の会議において議会に報告するものとする。

(事故繰越し)

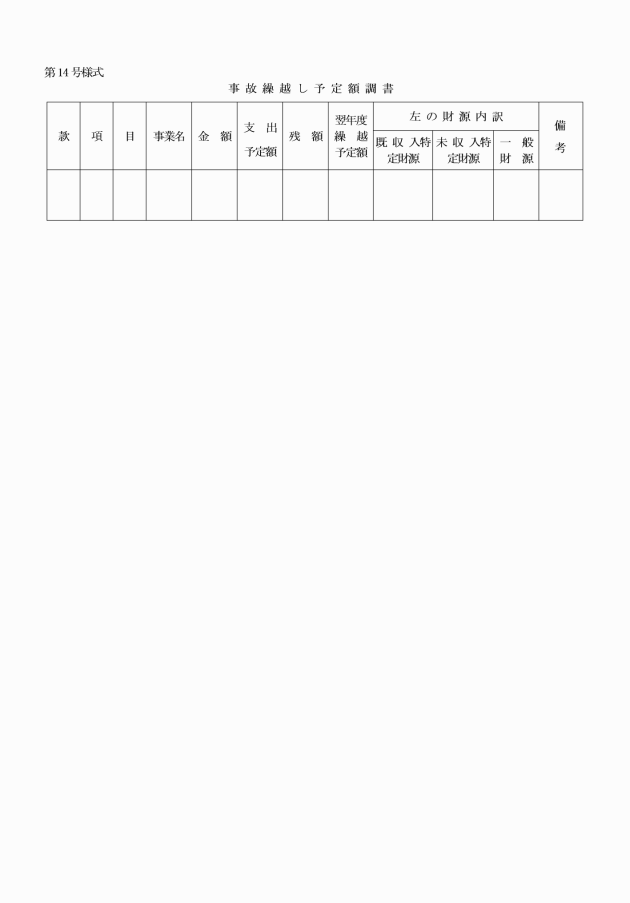

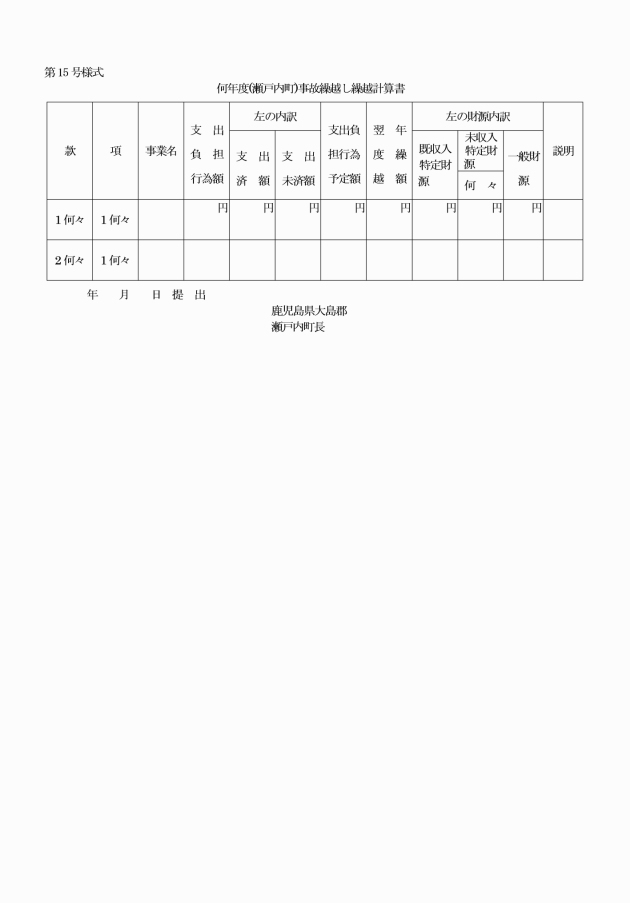

第13条 課等の長は,法第220条第3項ただし書の規定により年度内に支出負担行為をなし,避け難い事故のため年度内に支出を終わらなかった経費の金額を繰り越す必要がある場合はその理由,金額等を事故繰越し予定額調書(第14号様式)により作成し,毎年度3月31日までに町長の承認を受けなければならない。

(継続費)

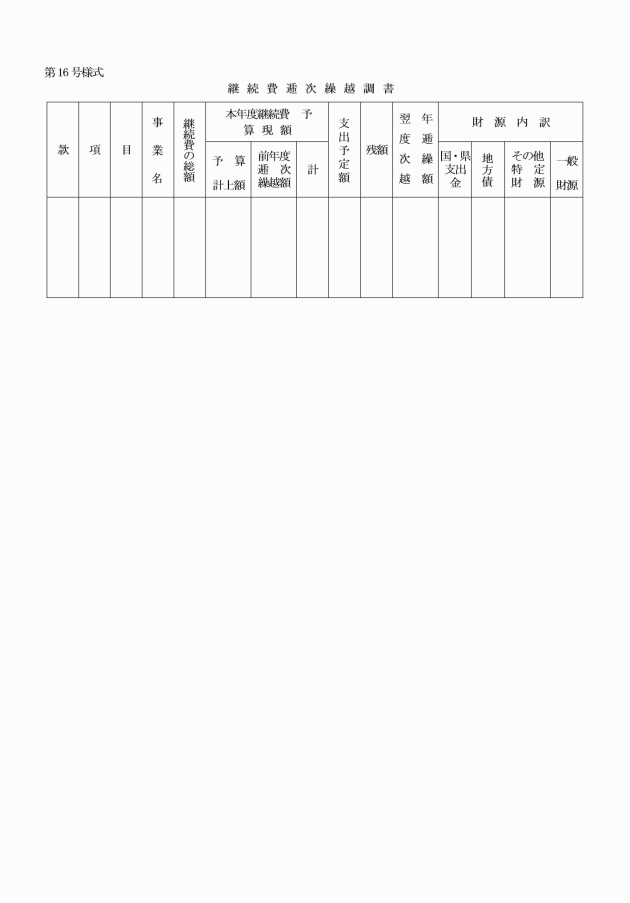

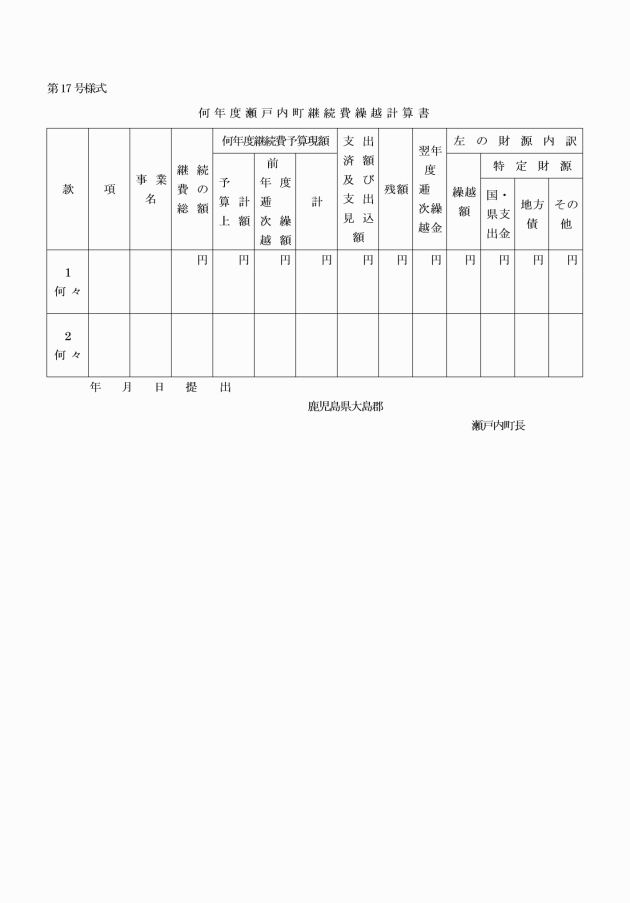

第14条 課等の長は,継続費の支出残額を継続期間中翌年度に繰り越して使用しようとするときは,毎年度3月31日までに継続費逓次繰越調書(第16号様式)を作成し,町長の承認を受けなければならない。

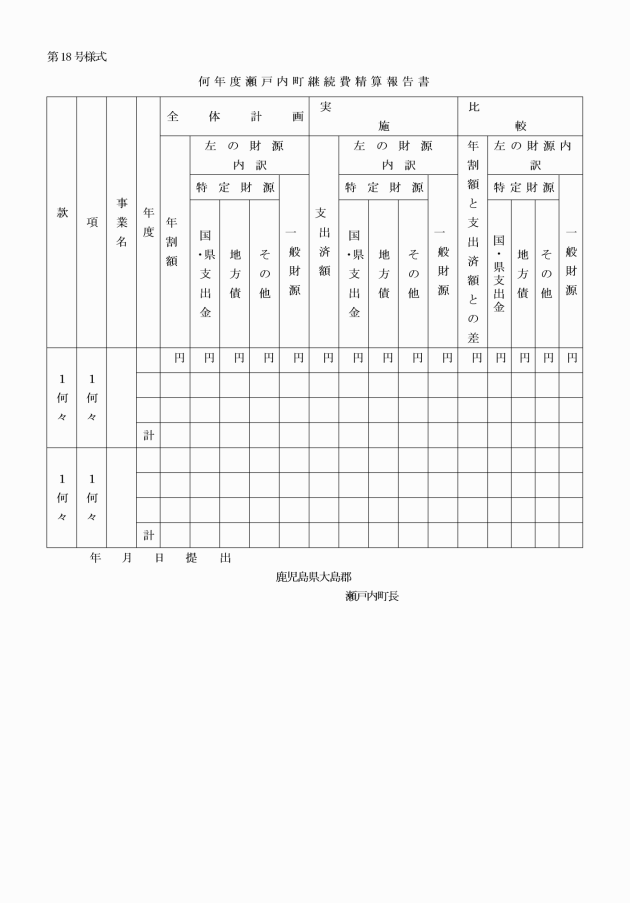

3 町長は,継続費に係る継続年度が終了したときは,継続費精算報告書(第18号様式)を作成し,法第233条第4項に規定する書類とあわせて議会に報告するものとする。

(歳出予算の流用)

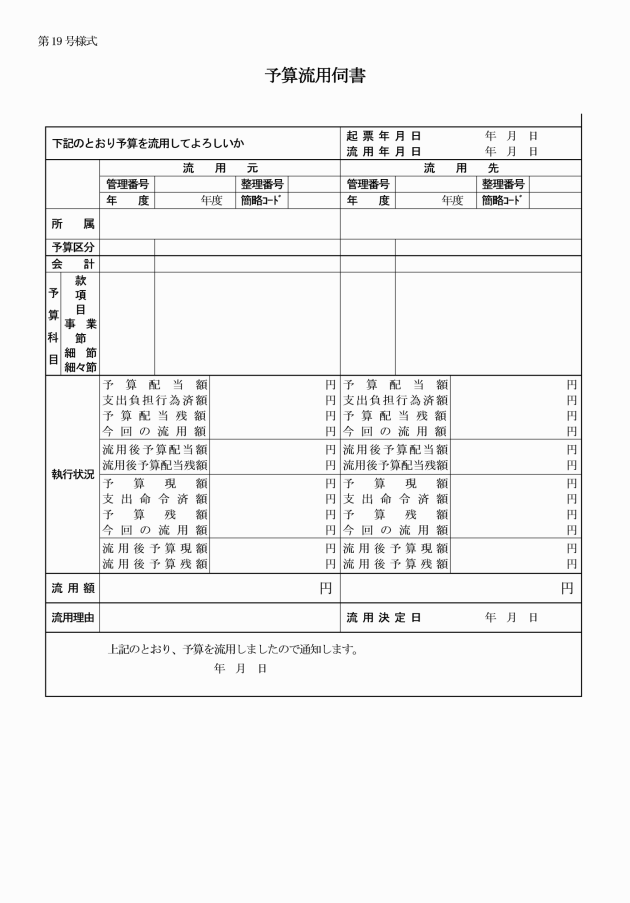

第15条 課等の長は,法第220条第2項の規定に基づき歳出予算の各項の経費の金額を流用する場合は,予算流用伺書(別記第19号様式)を作成し町長の承認を受けなければならない。

2 前項の規定は,予算の執行上やむを得ない理由により歳出予算に係る目節及び細節の経費の金額を流用する場合に準用する。

(1) 人件費,物件費相互間の流用

(2) 旅費,職員手当のうち時間外勤務手当,交際費,需用費のうち食糧費に対する増額流用

(予備費の充用)

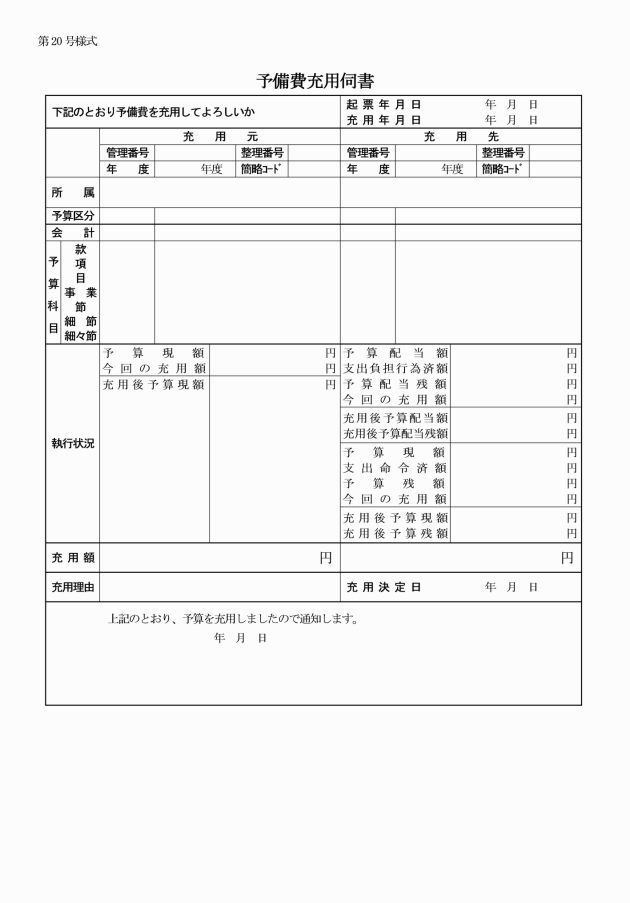

第16条 課等の長は,予見することのできなかった歳出予算外の支出又はやむを得ない歳出予算超過の支出に充てるため予備費の充用を必要とする場合は,予備費充用伺書(別記第20号様式)を作成し町長の承認を受けなければならない。

(会計管理者への送付)

第17条 町長は予算が成立したとき,歳出予算を配当したとき,翌年度への繰越明許費繰越計算書,事故繰越し計算書及び継続費逓次繰越計算書を調製したとき,歳出予算を流用したとき,並びに予備費を充用したときは,その写しを直ちに会計管理者へ送付するものとする。

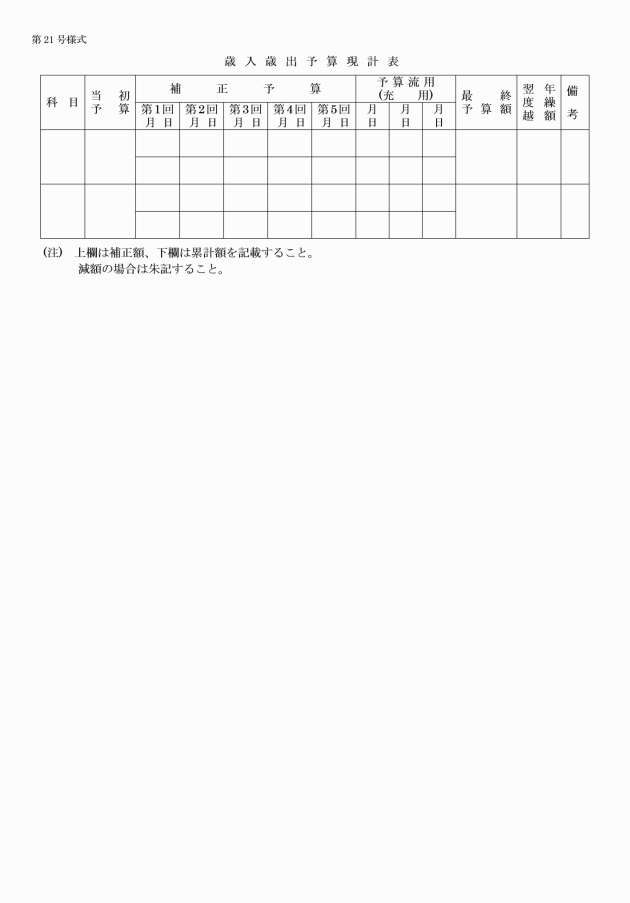

(歳入歳出予算現計表)

第18条 総務企画課長は,歳入歳出予算現計表(第21号様式)により歳入歳出予算の現額を常に明らかにしておかなければならない。

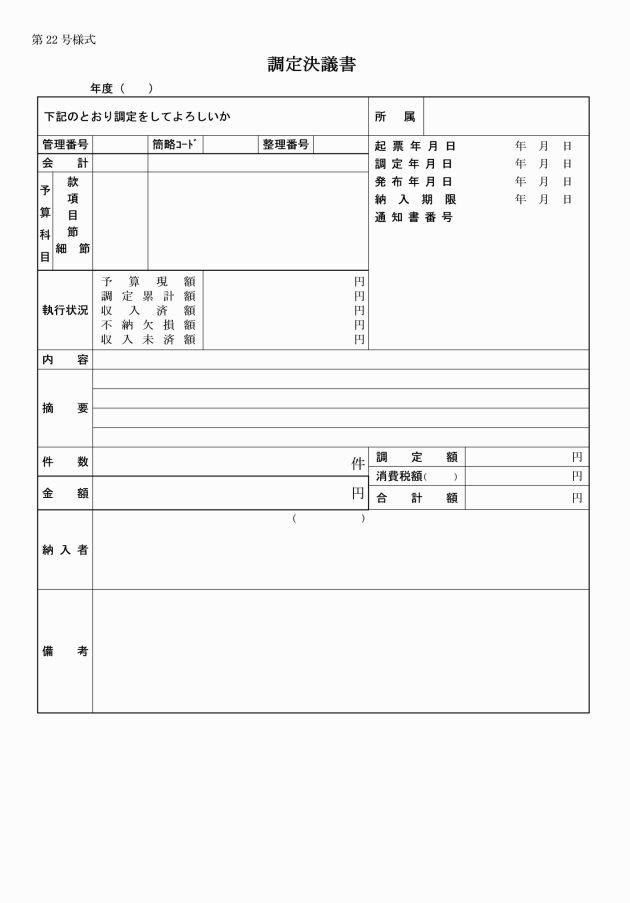

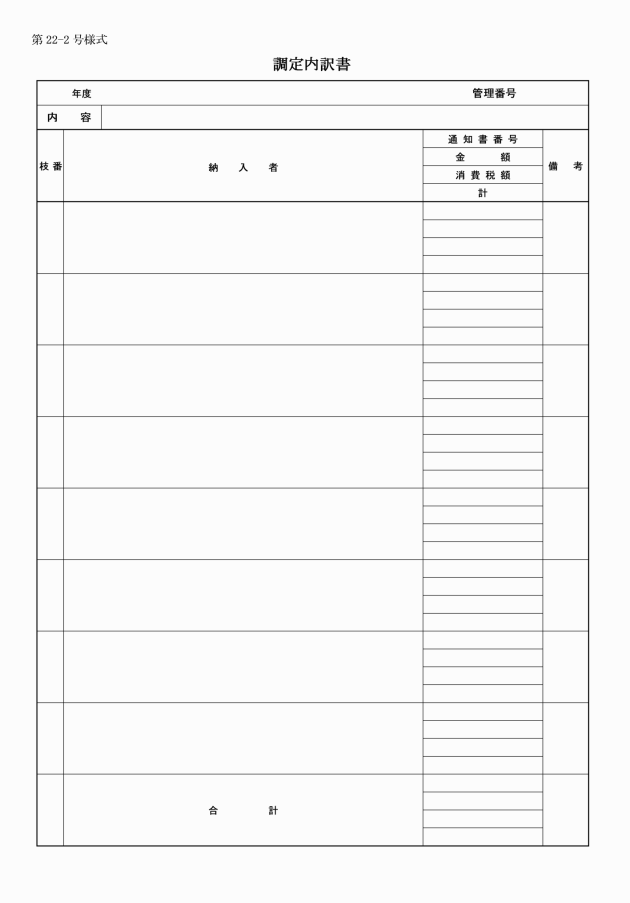

第3章 収入

2 2人以上の納入義務者に係る歳入のうち,その内容,所属年度,所属会計,歳入科目及び納入期限が同一であるものについては,調定伝票に調定内訳書(第22―2号様式)を添付して集合して調定することができる。

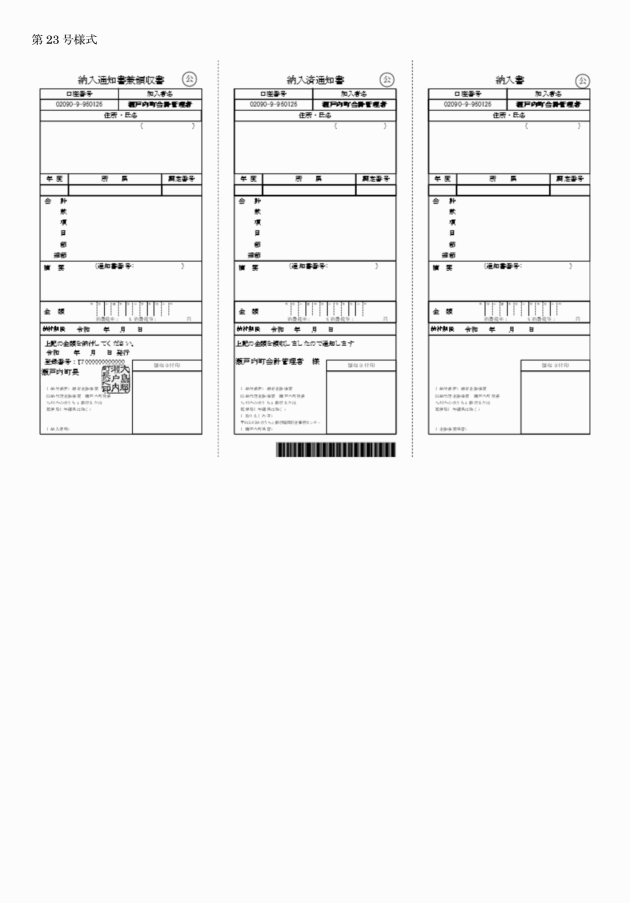

3 第1項の納入の通知は,別に定めのある場合を除き,法令,条例,規則及び契約に定める納期から起算して14日前の日以後遅滞なく行わなければならない。

4 納入義務者が,納入通知書兼領収書を亡失し,又は損傷したときは,収入命令者に再発行を請求しなければならない。

(調定の更正又は取消し)

第20条 収入命令者は,法令の規定又は過誤納その他の理由により調定額を変更する必要を生じたときは,その変更額について調定し,又は調定を取り消すものとする。

(収入命令)

第21条 収入命令者は,令第154条第1項に規定する事項について,その適否を審査しなければならない。

2 収入命令者は,歳入を調定(調定の更正及び取消しを含む。以下同じ。)したときは,速やかに会計管理者に通知しなければならない。

(納入方法)

第22条 納入義務者は納入の通知を受けたときは,納入通知書兼領収書又は納入更正通知書に現金を添えて,納期限までに納入しなければならない。

(直接収納)

第23条 次に掲げる収入については,会計管理者等において直接収納することができる。

(1) 地方交付税,地方譲与税,国庫支出金,県支出金,町債

(2) 公債,社債,預貯金等の元利金又は配当金

(3) 使用料,手数料,延滞金などで随時町民生活課又は公民館等において収納されるもの

(4) 収入証紙売さばき代金及びせり売代金

(5) 滞納処分及び申告納付に係る収入金

(6) 前各号のほか町長が特に必要と認めたもの

(委任出納員等の収納)

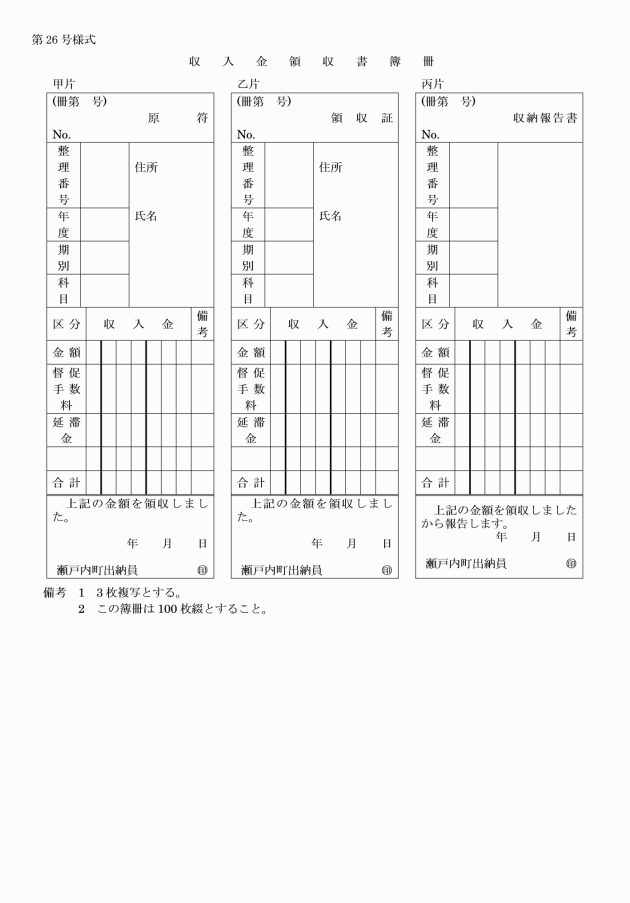

第24条 委任出納員等は収入金を収納しようとするときは,収入金領収書簿冊(第26号様式)を用いるものとする。

2 収入金領収書簿冊により収入金を収納しようとするときは,収入金領収書1枚につき1件を限り所要事項の記載をなし,記名押印の上納人に交付しなければならない。

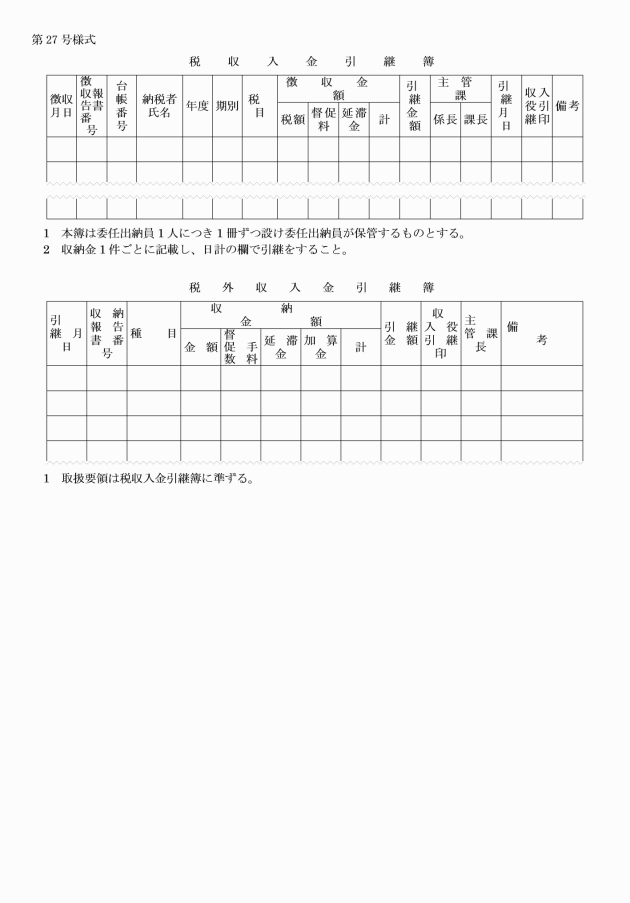

3 委任出納員等は収入金を収納したときは,収入金領収書簿冊を添え,収入金引継簿(第27号様式)により,会計管理者の指定する日時までに会計管理者に引き継がなければならない。

4 会計管理者は引継ぎを受けたときは,収入金領収書簿冊並びに関係書類により収入金の内容を点検し,現金と過誤のないことを確認した場合は,収入金引継簿及び原符に引継済のなつ印をして,収入金領収書簿冊及び関係書類とともに当該委任出納員等に返付しなければならない。

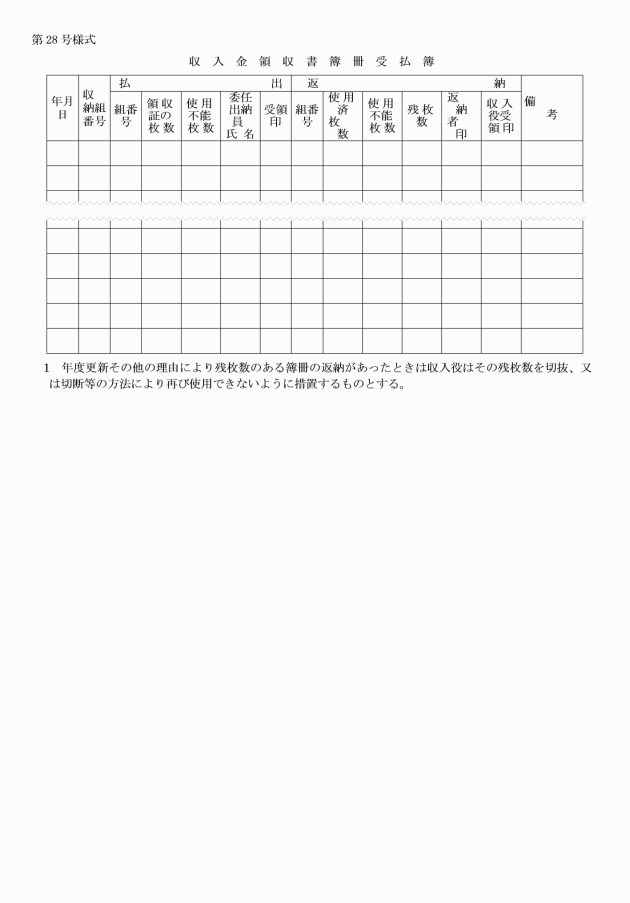

5 会計管理者は,収入金領収書簿冊受払簿(第28号様式)により,簿冊の受払いを常に明らかにしておかなければならない。

3 収入命令者は,収入伝票の送付を受けたときは,直ちに町税徴収簿(第34号様式)又は歳入調定簿に整理しなければならない。ただし,直接収納に係るもので未調定のものにあっては,歳入調定簿により調定した後整理するものとする。

(口座振替の方法による納付)

第25条の2 令第155条の規定によって歳入を納付しようとするときは,当該納入義務者は,指定金融機関等に対し,納入通知書に口座振替依頼書を添えて提出しなければならない。

(証券の取立て及び納付の委託)

第26条 納人が法第231条の2第5項の規定により,証券の取立て及び取り立てた金銭による納付の委託を行おうとするときは,証券の取立てに費用を要するものにあってはその費用の額に相当する金額を添え,納入通知書兼領収書とともに会計管理者等に提出しなければならない。

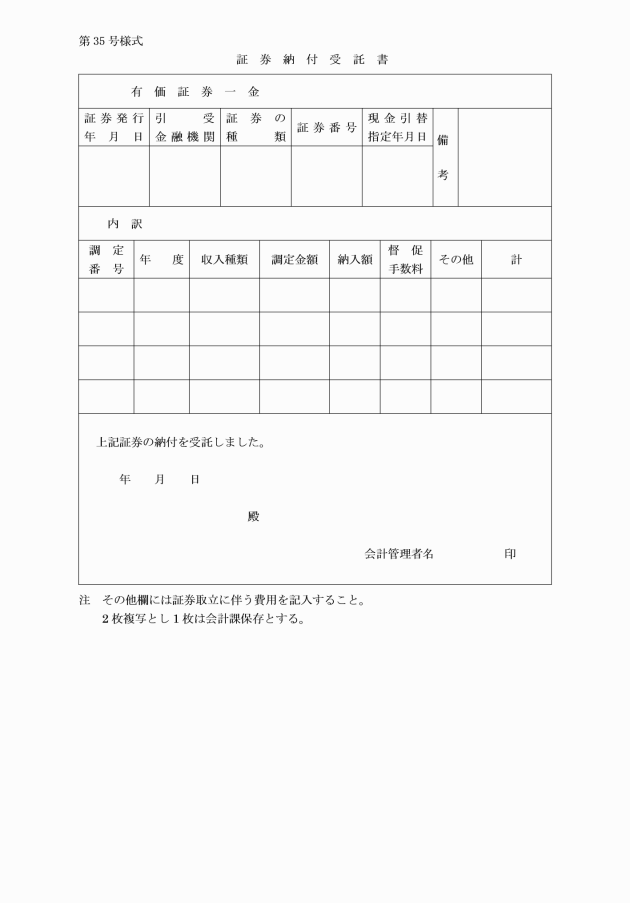

2 会計管理者等は,証券の取立て及び納付の委託を受けたときは,証券納付受託書(第35号様式)により処理し,直ちに証券の取立て,又はその取立ての再委託をしなければならない。

(私人への歳入の徴収又は収納の委託)

第27条 令第158条の規定により歳入の徴収又は収納の事務を私人に委託したときは,その旨を告示するとともに掲示その他の方法により公表しなければならない。委託をとり消したときも同様とする。

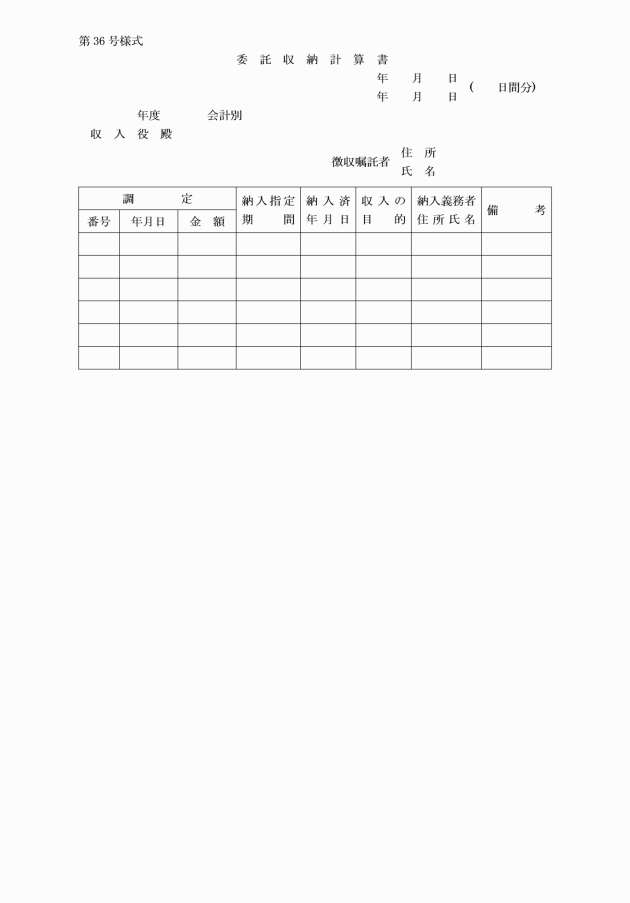

2 歳入の徴収又は収納の委託を受けた者は,その収入金について委託収納計算書(第36号様式)を作成し,納入通知書を添え,現金とともに3日以内に会計管理者に納入しなければならない。

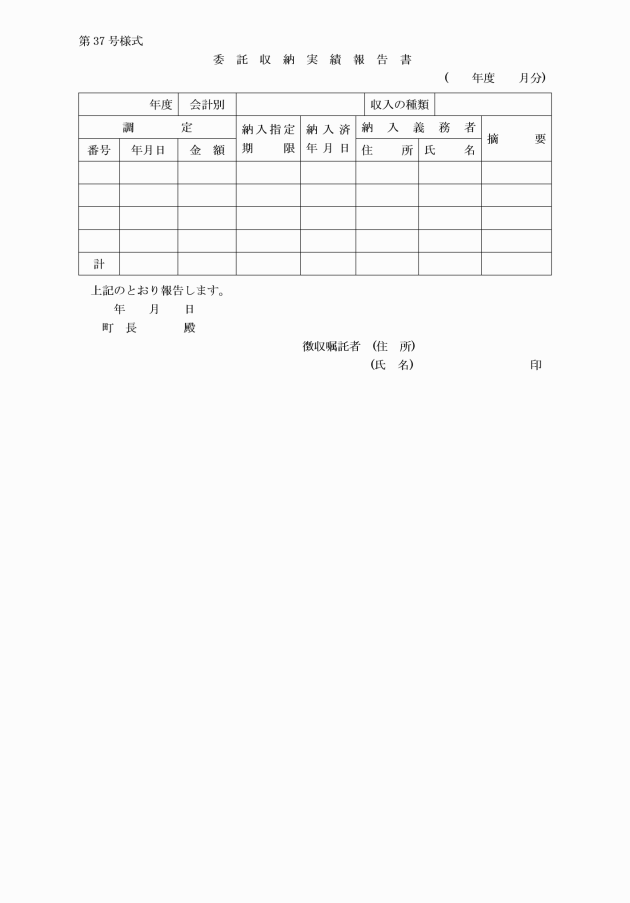

3 歳入の徴収又は収納の委託を受けた者は,毎月分の収納実績について,翌月5日までに委託収納実績報告書(第37号様式)を町長に提出しなければならない。

2 会計管理者は,前項の通知を受けたときは,帳簿その他を更正しなければならない。

(督促)

第30条 収入命令者は,納入通知書の指定する納期限に納入しないものがあるときは,滞納金整理簿(第43号様式)に整理し,町税の例により督促状を発しなければならない。

2 前項の場合において残余金があるときは,滞納者に還付し領収書を徴さなければならない。

(不納欠損処分)

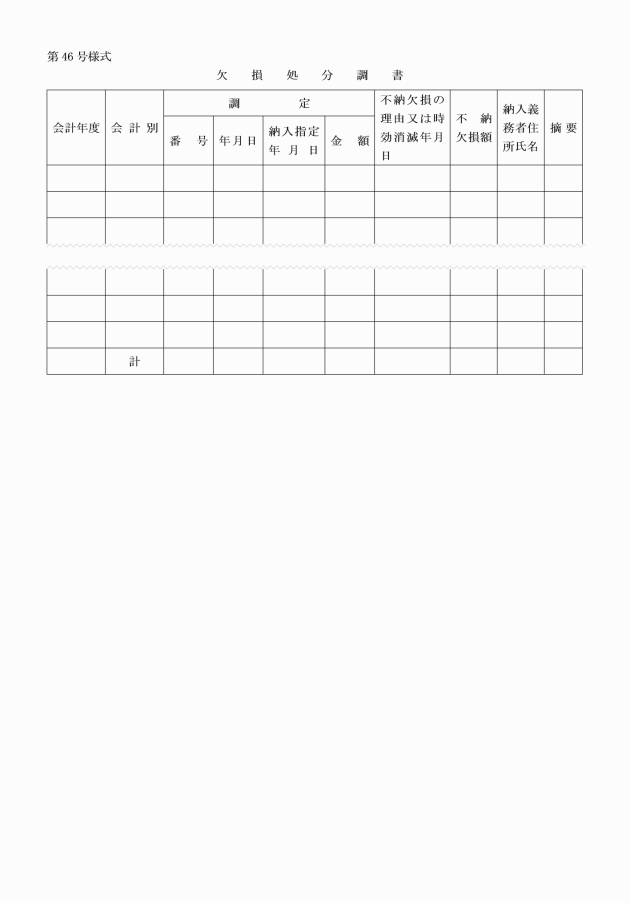

第32条 収入命令者は,収入未済額で時効その他の理由により欠損処分しようとするときは欠損処分調書(第46号様式)に関係書類を付して町長の承認を受けなければならない。

2 収入命令者は,前項の承認を受けたときは,速やかに歳入調定簿に整理し会計管理者に通知しなければならない。

(収入未済額の繰越し)

第33条 収入命令者は,出納閉鎖期限までの収入未済額について,出納閉鎖の翌日これを翌年度に繰り越して整理しなければならない。

(指定金融機関等)

第33条の2 指定金融機関等の名称,取扱事務の範囲は,別に定める。

2 指定金融機関等の事務の取扱に関し必要な事項は,別に定める。

(会計管理者の会計検査)

第33条の3 会計管理者は,指定金融機関等の公金の収納又は支払事務の検査を定期及び臨時に行うものとし,定期検査は毎年度2回9月末及び3月末を検査基準日とする。ただし,臨時検査は必要が生じたとき行うものとする。

第4章 支出

(支出負担行為)

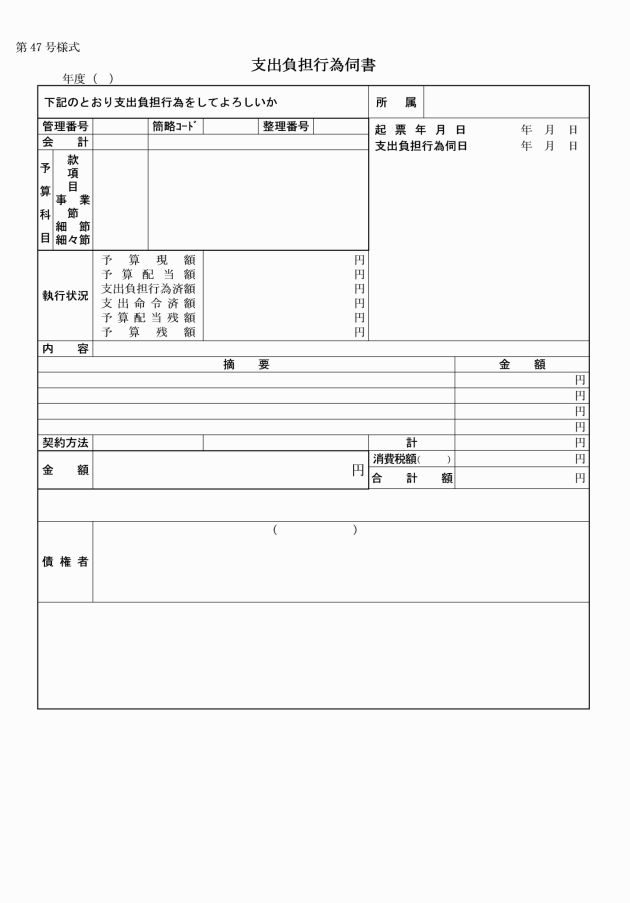

第34条 法第232条の3の規定による支出負担行為は,町長又は町長の権限の委任を受けた者(以下「支出負担行為担当者」という。)が配当を受けた予算の範囲内において行わなければならない。ただし町長が必要と認めるものについては,この限りでない。

3 支出負担行為担当者は,前項の規定により支出負担行為を行ったときは,支出負担行為伺書及び関係書類を支出命令者に送付しなければならない。

4 前2項の規定は,支出負担行為の取消し又は変更の場合に準用する。

5 支出負担行為は,歳出科目ごとに債権者1人について1件として処理しなければならない。

6 前項の規定にかかわらず,2人以上の債権者に係る支出負担行為のうち,その内容,所属年度,所属会計,歳出科目及び支払方法が同一であるものについては,集合して処理できる。

(支出の請求)

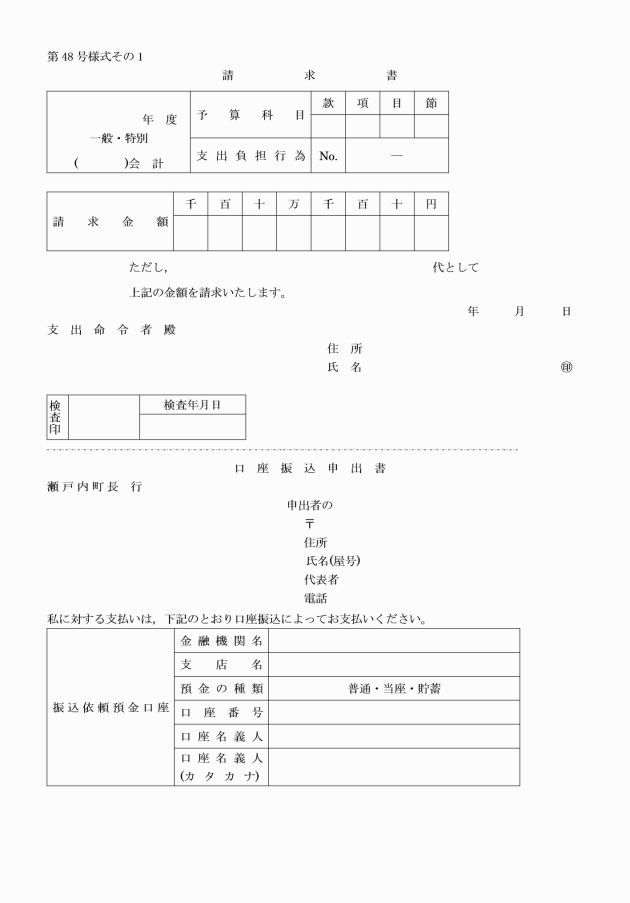

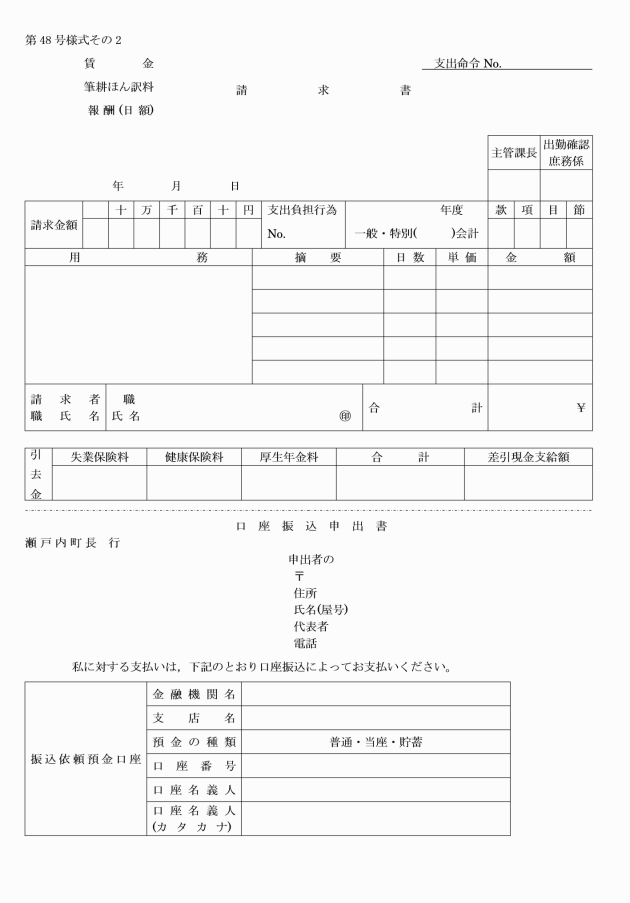

第35条 正当な債権を有するものが支払を受けようとするときは,請求書(第48号様式又は同第54号様式)を支出命令者に提出しなければならない。

(1) 支出負担行為が適正に行われていること。

(2) 正当な債権者であること。

(3) 金額の算定に誤りがないこと。

(4) 支払時期が到来していること。

2 前項の規定により支出命令者が支出命令を発したときは,支出伝票を予算差引簿に編綴整理し,支払書類を会計管理者に送付しなければならない。

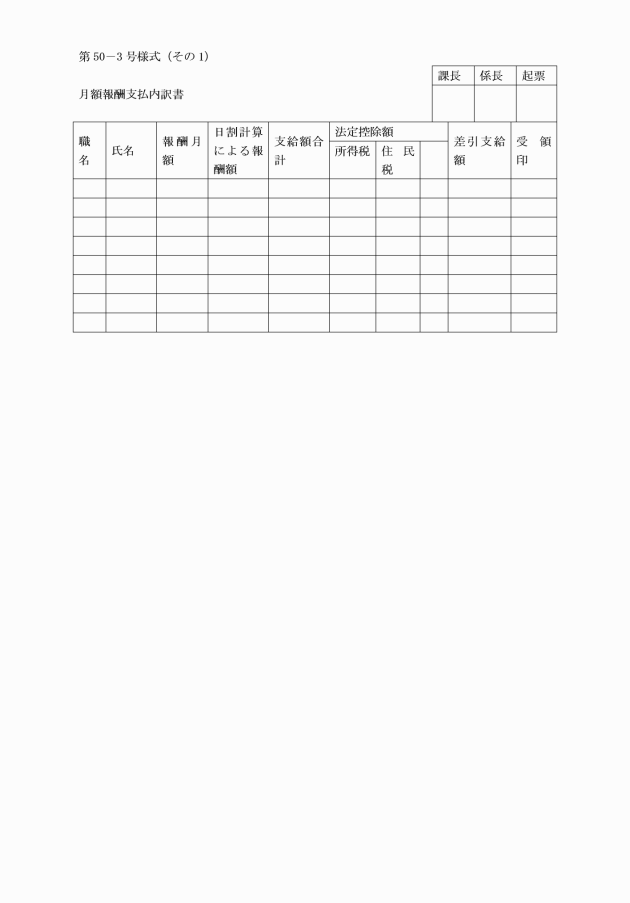

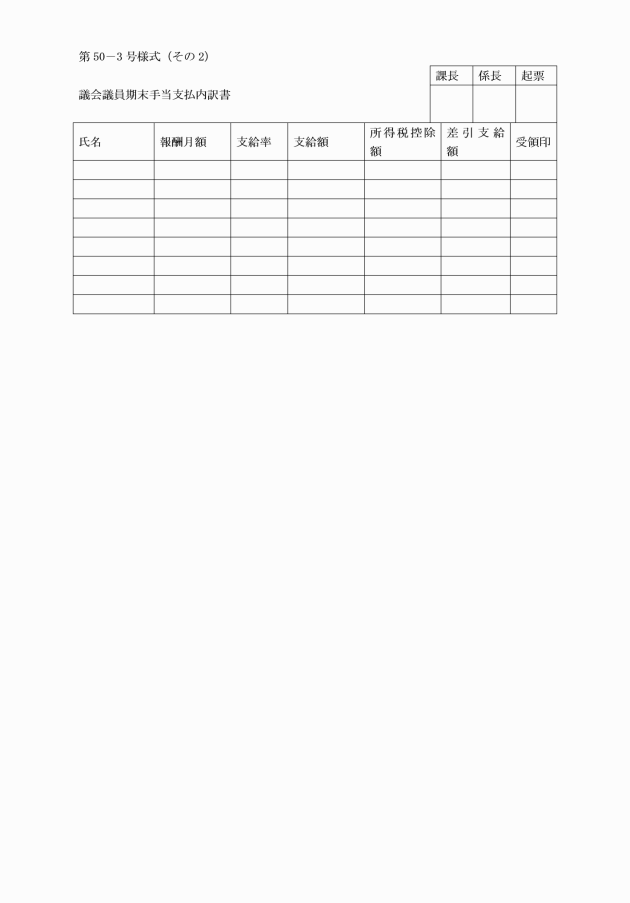

(月額報酬等の支出命令)

第36条の2 支出命令者は,月額報酬又は議会の議員に期末手当(以下「月額報酬等」という。)を支出命令しようとするときは,月額報酬支払内訳書又は議会議員期末手当支払内訳書(第50―3号様式)により月額報酬等を算出し,支出伝票に添付するものとする。

(支払いの方法)

第37条 会計管理者は,支出命令を適正と認めたときは,指定金融機関をして直接払又は送金払によって支払うものとする。

2 会計管理者は,指定金融機関をして直接現金で支払をさせようとするときは,債権者に対し支払通知書を交付し,領収書を徴さなければならない。この場合において,支払通知書の有効期間は,発行日における当該金融機関等の営業時間までとする。ただし,支払通知書の交付は省略することもできるものとする。

3 債権者が,請求書に添えて振込依頼書又は払込書を提出したとき又は請求書に振込先を記載して申し出たときは,支出命令書にその方法を記載して送金払をし,債権者に振込通知をするものとする。この場合において,指定金融機関の振込済通知書又は払込金受領書をもって領収書に代えることができる。

4 会計管理者は,支出済額を収支日計分類表及び収支日計表に記載のうえ整理しなければならない。

(隔地払)

第37条の2 会計管理者は,令第165条第1項の規定による隔地払の方法により支払いをしようとするときには,「隔地払」と記載した指定金融機関を受取人とする小切手を振り出し,振込依頼書を添えて当該指定金融機関に交付するとともに,当該隔地の債権者に対して支払案内書を送付しなければならない。

(口座振替の方法による支出)

第37条の3 令第165条の2の規定により,町長が定める金融機関は,全国銀行国内為替制度に加盟する金融機関とする。

(自動口座振替による支払)

第37条の4 令第161条第1項第13号及び第14号に掲げる経費並びに次条第1項第2号(別に定めるものに限る。)に掲げる経費の支払は,第38条の2第2項第2号及び第3号の規定により指名された職にある職員名義の当該経費の支出に係る専用の口座から別に定めるところにより自動口座振替により支払うことができる。

(資金前渡)

第38条 令第161条第1項第17号の規定により資金前渡をすることができる経費は次のとおりとする。

(1) 郵便切手,郵便はがき,収入印紙等で現金でなければ購入できない経費

(2) 公団に対して支払う経費

(3) 自動車駐車料

(4) 渡船料及び道路使用に要する経費

(5) 児童手当

(6) 小中校の運営に要する物件費(ただし,国県の補助金を伴う経費を除く。)

(7) 福祉に要する扶助費

(8) その他町長が特に必要と認めるもの

第38条の2 資金の前渡を受けようとするときは,資金前渡支出負担行為書によりその理由,期間,支払の場所,金額並びに前渡を受ける者(以下「資金前渡職員」という。)の職及び氏名について町長の決裁を受けなければならない。

2 資金前渡は,次に掲げる者以外にしてはならない。ただし,町長が特に認めたものについてはこの限りでない。

(1) 出張先で支払う経費は,当該出張者又は同行者中指名された職員

(2) 給与及び常時支払を要する経費は,特に指名された職員

(3) 前各号以外の経費は,主管の課長補佐又は特に指名された職員

3 前項第4号の規定により資金前渡職員を任免した場合は,速やかに会計管理者に通知するものとする。

4 資金前渡職員は,前渡資金を債権者に支払うまでの間,指定金融機関又はその他の金融機関への預貯金等の方法により保管しなければならない。ただし,直ちに支払を要するもの又は特別な事情があるものについては,この限りでない。

5 資金前渡職員は,預貯金等により生じた利子を,その都度,会計管理者等に引き渡さなければならない。

6 会計管理者等は,前項の利子の引渡しを受けたときは,歳入に受け入れなければならない。

(概算払)

第39条 令第162条第6号の規定により概算払をすることができる経費は次のとおりとする。

(1) 非常災害のため,即時支払を要する経費

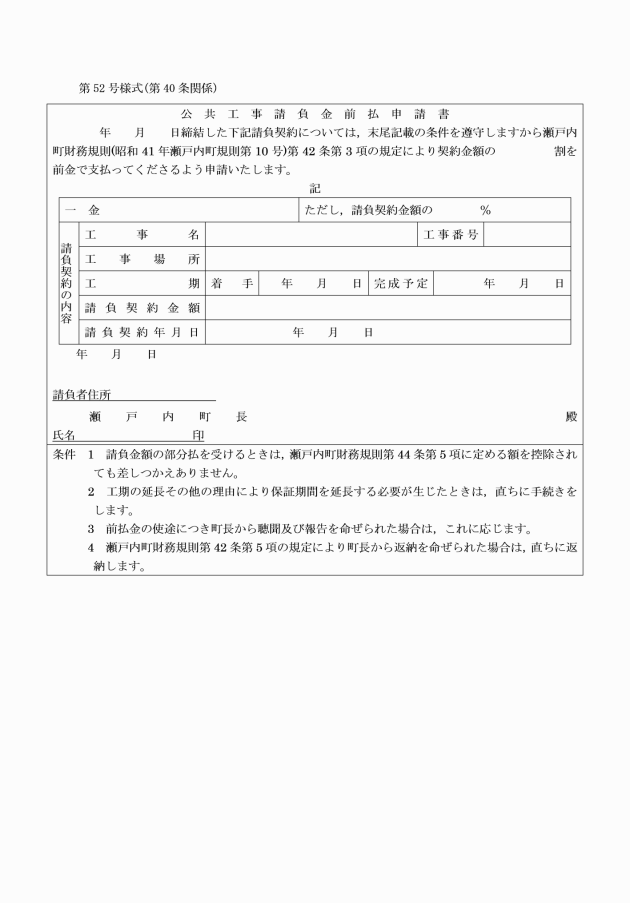

(前金払及び中間前金払)

第40条 令第163条第8号の規定により前金払をすることができる経費は次のとおりとする。

(1) 有価証券保管料

(2) 補償費

2 令附則第7条に規定する保証事業会社の保証に係る公共工事に要する経費について前金払をすることができる範囲は,契約金額200万円以上の工事請負契約及び業務委託契約で,町長が財政上支障がなく適当であると認めたものに限り,その契約金額の10分の4以内(土木建築に関する工事の設計,調査及び機械類の製造又は測量については,当該契約金額の10分の3以内)とする。

(1) 工期の2分の1を経過していること。

(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。

(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が契約金額の2分の1以上の額に相当するものであること。

6 支出命令者は,前金払及び中間前金払を受けた者が,次の各号のいずれかに該当する場合は,その前払金の全部又は一部の返納を命ずることができる。

(1) 前金払及び中間前金払の承認に関して附した条件に違反したとき

(2) 契約その他に基づく義務を履行しないとき

(3) 前払金及び中間前金払の使途がその目的に反したとき

(4) 契約を解除されたとき

(5) 保証契約が解除されたとき

(繰替払)

第41条 令第164条第1号の規定により繰替払をする町税の前納報奨金の債権者からの領収書は,収納済通知書の控によって領収書に代えることができる。

2 令第164条第5号の規定により繰替払をすることができる経費は次のとおりとする。

(1) 市場の使用料又は取扱いの手数料と当該市場において売り渡した物品の代金

(2) 指定納付受託者に納付させる収入金の取扱いに係る手数料と当該収入金

3 支出命令者は,令第164条の規定により繰替払をした経費については,正当歳出科目から支出し,当該歳入科目に収入の手続をしなければならない。

(部分払)

第42条 町長は,契約者から部分払の請求があったときは,財政上支障がなく適当と認めたときに限り契約代金の一部を支払うことができる。

(1) 工事途中において,請負者の責に帰さない事由により工事が中止されたとき

(2) その他特に町長が必要と認めたとき

3 前項各号に該当し,支払われる部分払いの限度額は1,000万円とする。

4 第2項の規定により支払う場合の金額は,建設工事にあっては既済部分に対する代金額の10分の9,物件にあっては既納部分に対する代金額をこえることができない。ただし年度末においては,既済部分の代金額を支払うことができる。

5 前金払をした契約の既済又は既納部分に対する部分払をする場合は,部分払金から前金払の額に既済又は既納部分を乗じて得た額を控除するものとする。

(資金前渡等の精算)

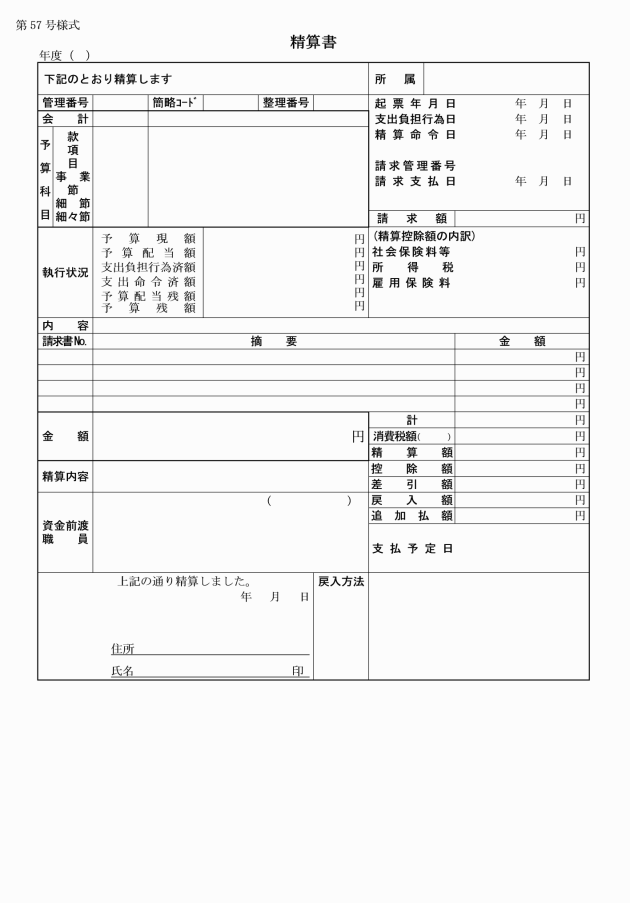

第44条 資金前渡を受けた者は,支払義務発生後速やかに精算をなし,支払完了後5日以内に精算書(第57号様式)に証拠書類を添えて支出命令者に提出しなければならない。

2 概算払を受けた者は,長が指定する日までに精算書(第57号様式)を支出命令者に提出しなければならない。

3 支出命令者は,前2項の規定により提出された精算書を精査し,適正と認めたときは,会計管理者に送付しなければならない。

4 資金前渡職員は,職員に支給する給与その他の給付(退職手当及び旅費を除く。)であって,前渡資金額と支払額が同額であるときは,前3項の規定にかかわらず,支給内訳書に当該資金前渡職員の所属する長の検印を受けることにより,精算することができる。

6 支出命令者は,前金払いを受けた者が,その債務を履行したときは,その結果を会計管理者に報告しなければならない。

(支出事務の委託)

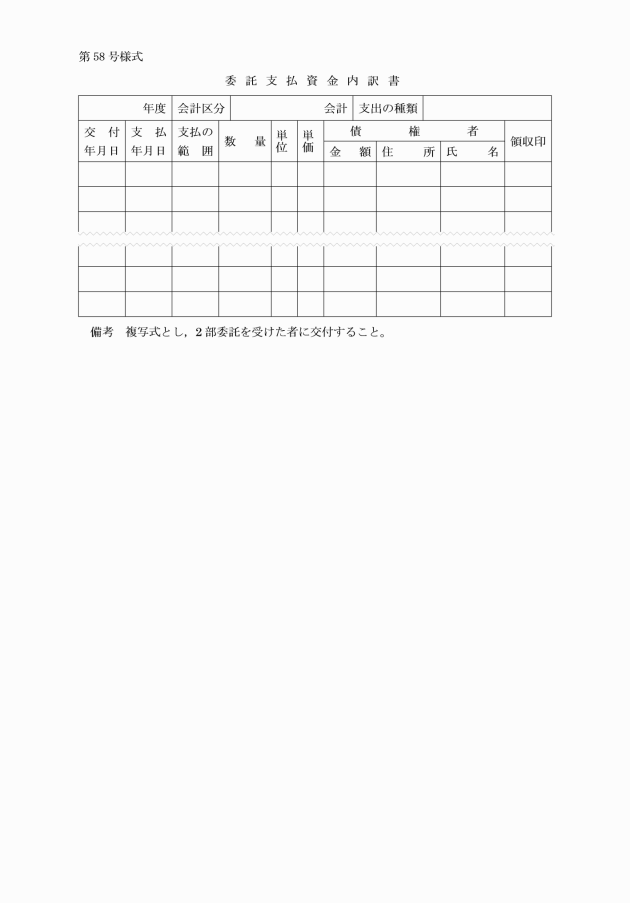

第45条 支出命令者は,令第165条の3の規定に基づき私人に支出事務を委託しようとするときは,契約に基づき,資金を交付するものとする。この場合委託支払資金内訳書(第58号様式)を添えるものとする。

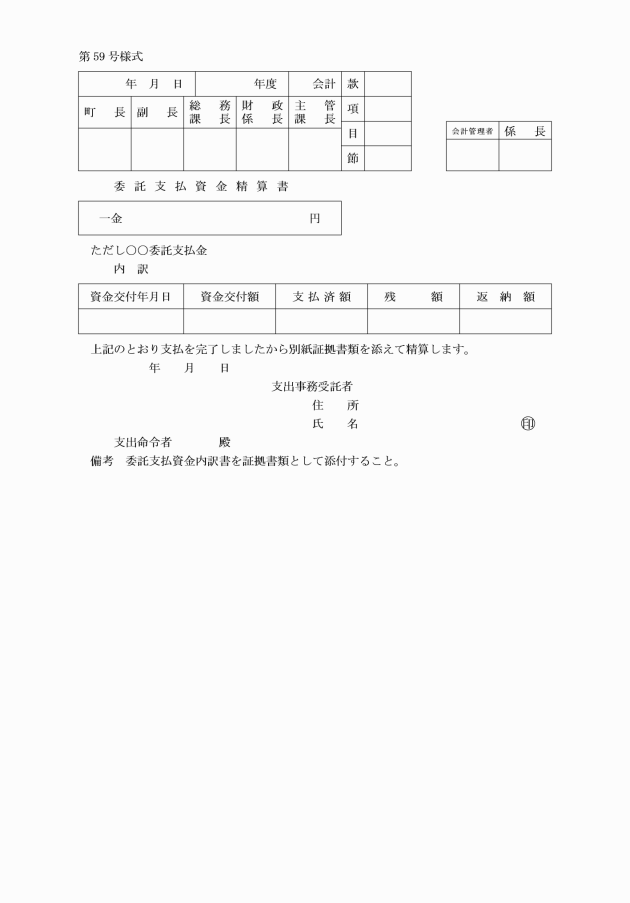

2 契約に基づいて,支払を完了したときは,委託支払資金精算書(第59号様式)に関係書類を添えて支払完了後7日までに支出命令者を経て会計管理者に提出しなければならない。

2 前項の返納金の納期限は,返納通知を発した日から14日以内とする。

(歳出金の更正)

第47条 支出命令者は,歳出金の年度,科目,会計区分に誤りを発見したときは,歳出科目更正伺書により会計管理者に通知しなければならない。

(振替)

第47条の2 振替命令者は,次の各号に掲げる支出をしようとするときは,振替票により会計管理者等に通知しなければならない。

(1) 基金,他会計又は歳入歳出外現金に繰入のため支出をするとき。

(2) 基金,同会計又は他会計に充当又は納付の為に支出するとき。

2 前項の振替票には,振替出納に関する内訳書又は関係書類を添えなければならない。この場合,収入すべき当該歳入については調定の手続きをしなければならない。

3 会計管理者は,第1項の通知を受けたときは,法第232条の4第2項並びに令第154条第1項に規定する事項について,その適否を審査し,これを適正と認めたときは,収支日計表に記載し歳出簿並びに歳入簿に編てつ整理しなければならない。

(公金振替)

第47条の3 会計管理者は,前条の通知を受けたときは,公金振替依頼書により指定金融機関に通知しなければならない。

(出納閉鎖期日における未払金の取扱い)

第48条 会計管理者は,支出命令を受けた支払金で出納閉鎖期日までに支払未済のものがあるときは,当該未払金に係る支払関係書類を支出命令者に返付しなければならない。

2 支出命令者は,前項の未払書類を受けたときは,予算差引簿を整理しなければならない。

第5章 決算

(繰上充用)

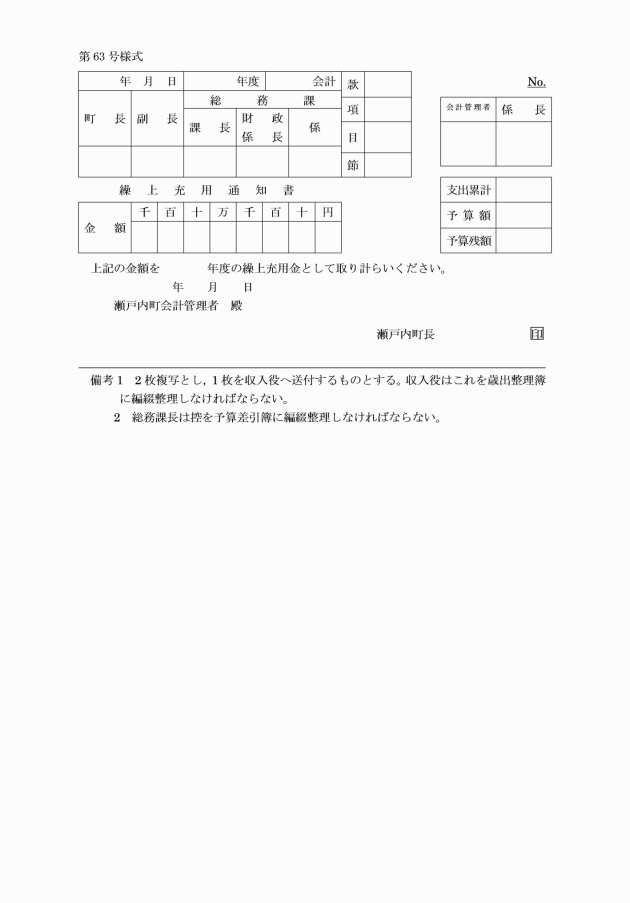

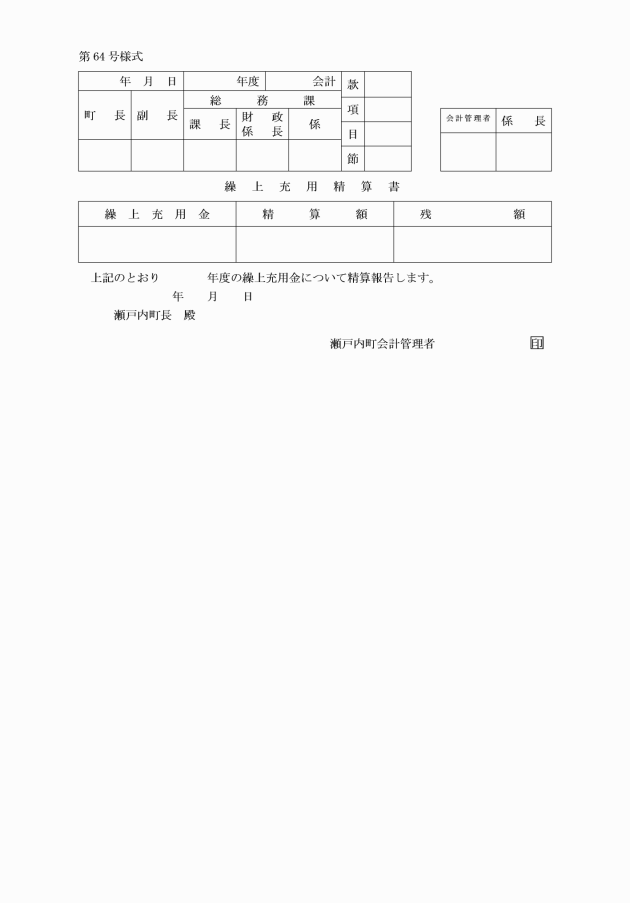

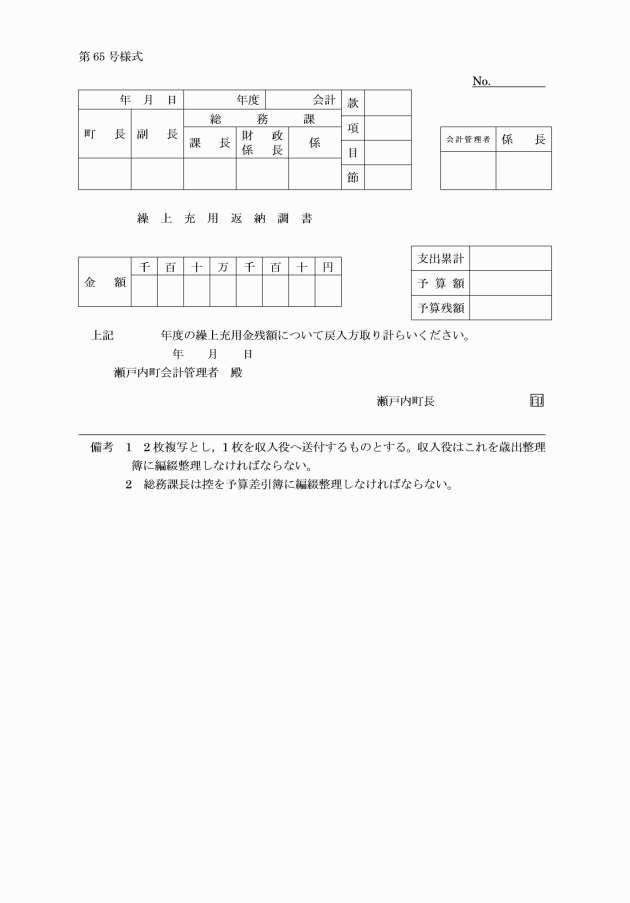

第49条 町長は,令第166条の2の規定により繰上充用を必要とするときは,繰上充用通知書(第63号様式)により会計管理者に対して翌年度の歳入金から所要額を当該年度の歳計金として支出するよう命令を発するものとする。

2 会計管理者は,出納閉鎖期日において,繰上充用精算書(第64号様式)を作成し,長に報告しなければならない。

(決算の調整)

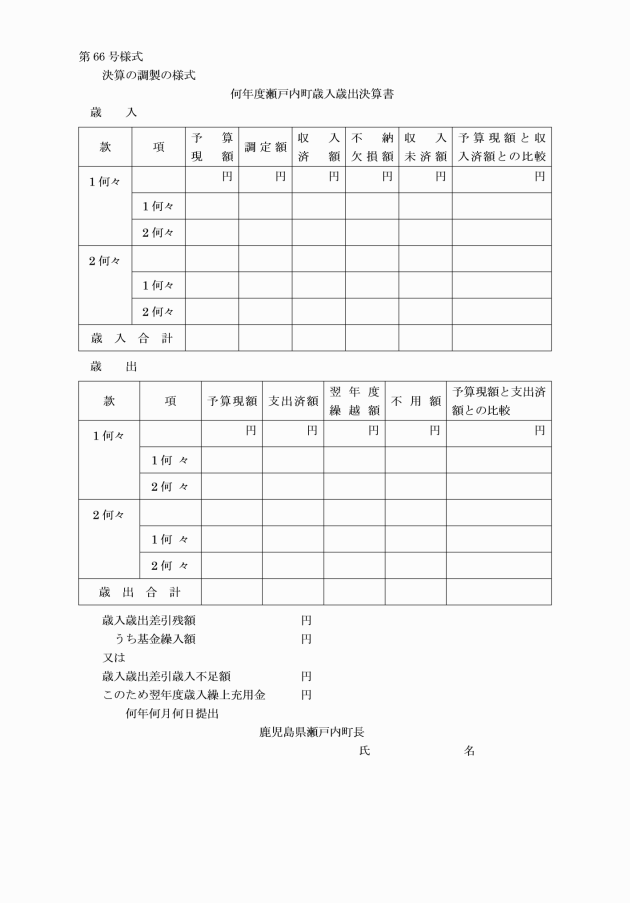

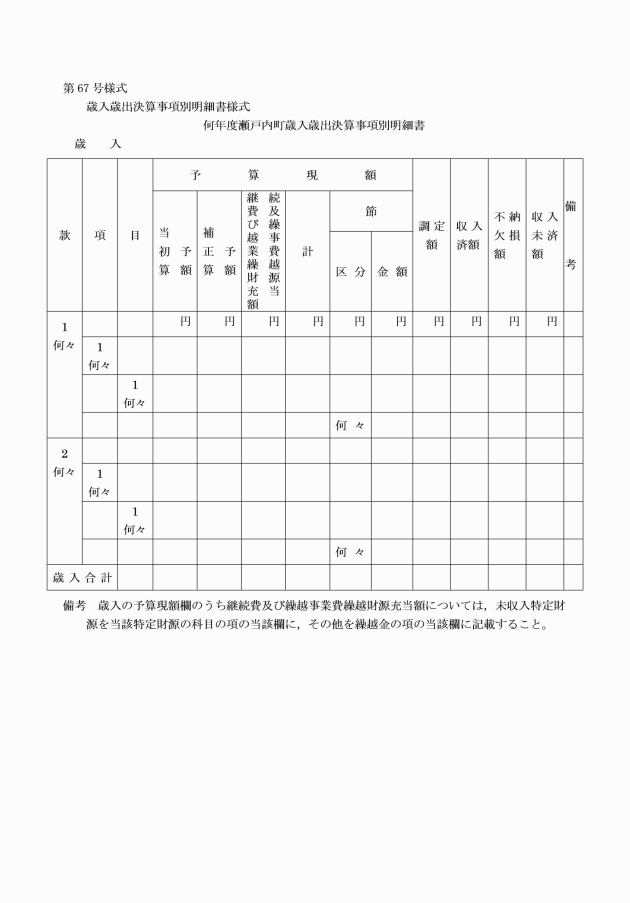

第50条 会計管理者は,出納閉鎖後速やかに歳入歳出決算書(第66号様式)を調製し,次に掲げる書類とあわせて長に提出しなければならない。

(1) 証書類

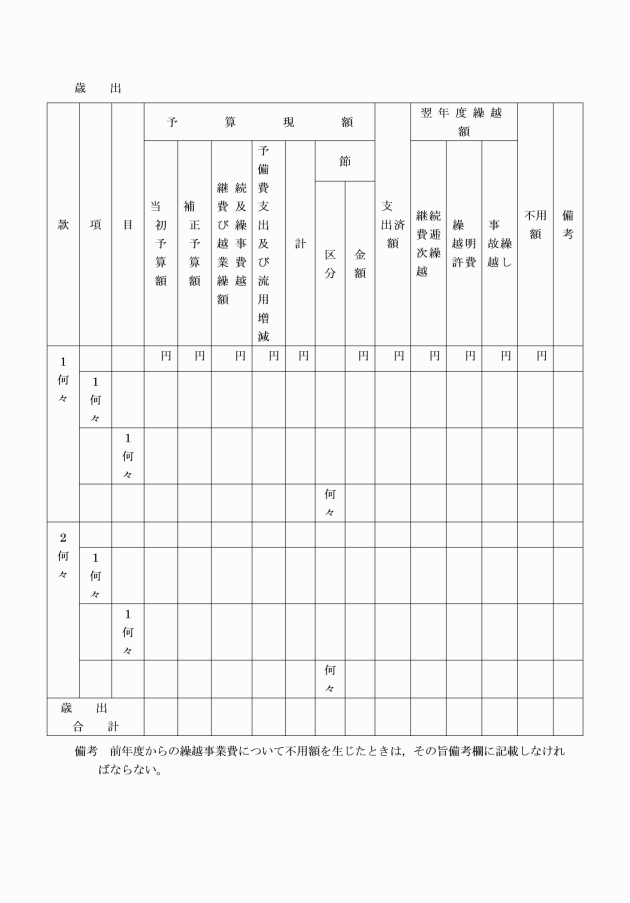

(2) 歳入歳出決算事項別明細書(第67号様式)

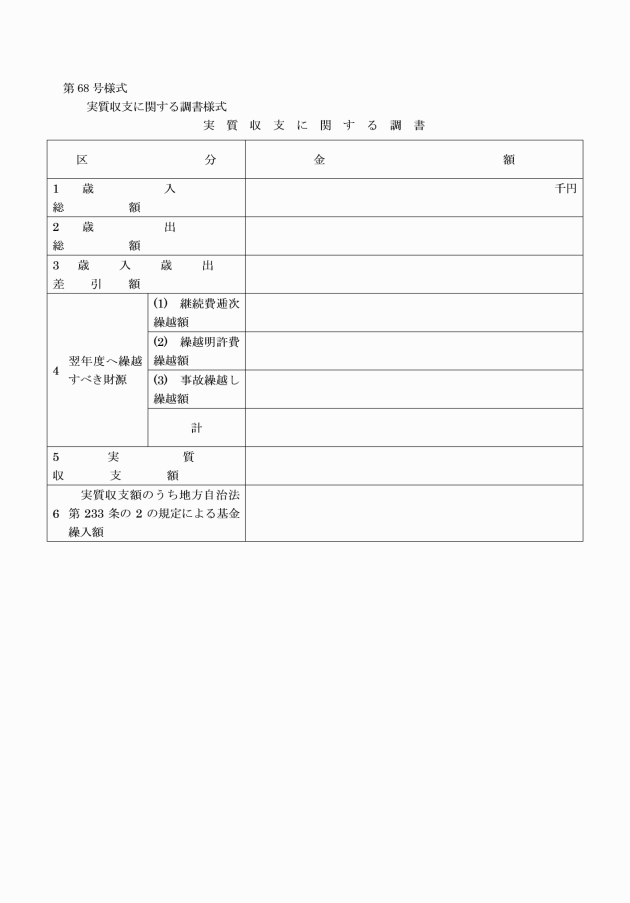

(3) 実質収支に関する調書(第68号様式)

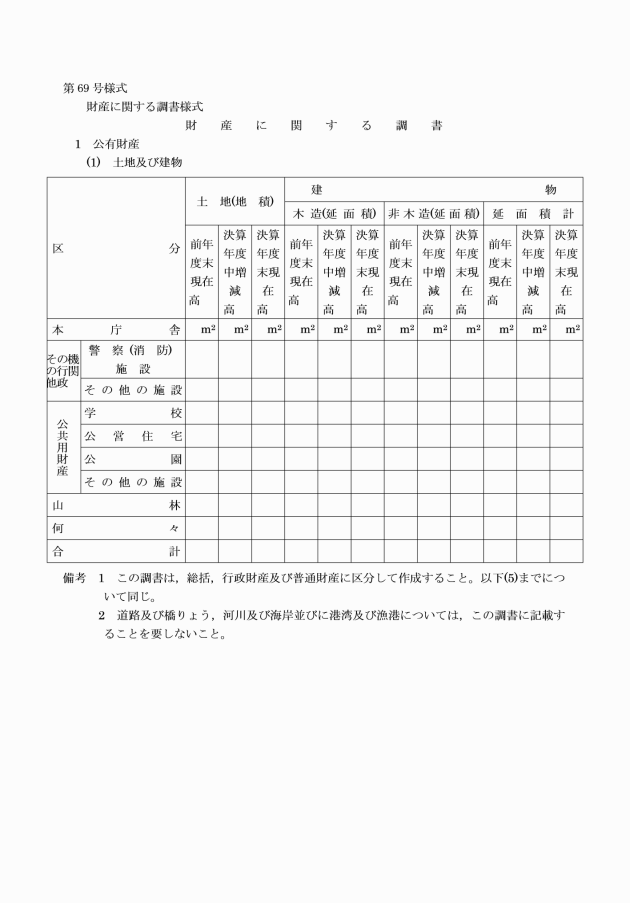

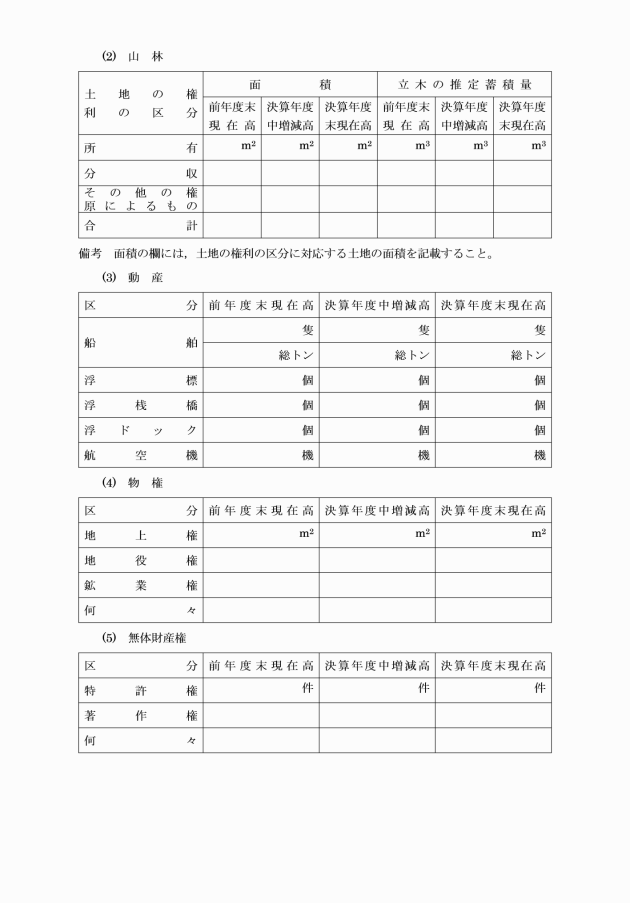

(4) 財産に関する調書(第69号様式)

(事業実績等の報告)

第51条 課等の長は,その所管に属する事業実績その他必要な事項について,出納閉鎖後速やかに長へ報告しなければならない。

第6章 現金及び有価証券

(現金の整理区分)

第52条 現金は,各会計ごとに次の各号に掲げる区分によって,整理しなければならない。

(1) 歳計現金

(2) 一時借入金

(3) 基金に属する現金

(4) 歳入歳出外現金

(歳計現金の繰替使用)

第53条 町の一般会計と特別会計の所属現金は,相互に一時繰り替えて使用することができる。

2 前項の規定により繰り替えて使用したときは,その所属年度の出納閉鎖期限までに繰りもどさなければならない。

(現金の払込)

第54条 会計管理者等は,直接収納した現金は即日又は翌日中に収納通知書により指定金融機関に払い込まなければならない。ただし,交通不便その他特別の理由によりあらかじめ町長の承認を得たときは,収納額が2万円に達するまでは当該金額の当初の収納日から7日以内に払い込むことができる。

(歳入歳出外現金の整理区分)

第55条 歳入歳出外現金は,次の各号に掲げる区分により,歳入歳出外現金出納簿に口座を設けて整理しなければならない。

(1) 県民税

(2) 所得税

(3) 共済掛金給付金

(4) 保証金

(5) 住宅敷金

(6) その他

(歳入歳出外現金の収納及び還付)

第56条 歳入歳出外現金は,会計管理者が直接収納するものとする。ただし,町長が必要と認めるものについては,指定金融機関等をして収納させることができる。

2 会計管理者等は,受け入れた歳入歳出外現金で即日還付し,又は支払いを要すると認めるものについては,受け入れた歳入歳出外現金を手元に保管し,その内から還付し,又は支払いをすることができる。

3 会計管理者等は,第1項本文の規定により直接収納した歳入歳出外現金は,即日又は翌日中歳入歳出外現金払込書により,指定金融機関に払い込まなければならない。ただし,3日以内に還付し,又は支払いをする必要があるものについてはこの限りではない。

4 歳入歳出外現金の還付又は支払いについては,これを受けるものの請求書は省略することができる。

(公金の経理区分)

第58条 指定金融機関は,現金の収納又は支払いの事務を行う場合においては,各会計年度ごとに歳入金,歳出金,歳入歳出外現金,各基金及び第62条の規定による支払未済繰越金に区分して経理しなければならない。

(支払金の整理)

第60条 指定金融機関は,毎年度の小切手振出済金額のうち出納閉鎖期日までに支払いを終わらないものについて,当該出納閉鎖期日において調査し,これに相当する金額を支払未済繰越金として整理しなければならない。

2 指定金融機関は,出納閉鎖期日後においてその振出日付の属する年度が前年度のものである小切手の呈示を受けて支払いを求められたときは,当該小切手がその振出日から1年を経過していないものである場合に限り,前項の支払未済繰越金から支払いをしなければならない。

3 指定金融機関は,第1項の支払未済繰越金のうち,振出日付から1年を経過した小切手の金額に相当するものについては,これを支払未済繰越金から払い出し,納付書により歳入に組み入れ,かつ,歳入組入報告書を会計管理者に送付しなければならない。

(日報及び月報)

第61条 指定金融機関は,会計管理者の定めるところにより,毎日の収納又は支払いに係る現金及び預金の状況を会計管理者に報告しなければならない。

2 指定金融機関は,会計管理者の定めるところにより,毎月第58条の規定による経理区分に従ってその経理状況を会計管理者等に報告しなければならない。

(報告義務等)

第62条 指定金融機関は,会計管理者から収支日計,小切手の支払い状況その他について,その取扱事務について報告を求められたときは,遅滞なく報告しなければならない。

2 指定金融機関は,会計管理者等から現金の収納及び支払いに関して証明を求められたときは,その証明をしなければならない。

3 指定金融機関は,収納及び支払いに関する帳簿書類等を年度別に区分し,年度経過後少なくとも帳簿にあっては10年間,その他の書類にあっては5年間これを保存しなければならない。

第63条から第80条まで 削除

第7章 財産

第1節 削除

第81条から第94条まで 削除

第2節 物品

(分類,区分及び表示)

第95条 物品は,備品,消耗品,生産物,原材料及び動物に分類するとともに重要物品と普通物品に区分し,これに従い整理しなければならない。

2 重要物品と普通物品の区分は次表に掲げるところによる。

区分 | 大分類 | 中分類 | 小分類 | 種類 |

重要物品 | 備品 | 車両 | 車両類 | 乗用車(ジープを含む。),貨物自動車,特殊自動車(バス,レントゲン車,広報車等)及び自動三輪車等 |

船舶 | 船舶類 | 船舶(3総トン以上20総トン未満の船舶) | ||

事業建設機械 | 土木機械類 | グレーダー,動力ローラー,ブルトーザー及び起重機 | ||

農業機械類 | トラックター(小型トラックターを除く。) | |||

医療機械 | 医療機械類 | レントゲン機械(携帯用を除く。) | ||

その他 | その他 | 購入価格又は評価価格が100万円以上の物品 | ||

動物 | 動物 | 獣類 | 種雄馬,種雄牛及びその他のもので評価価格が100万円以上の動物 | |

普通物品 | 重要物品以外の物品 | |||

3 物品のうち備品は,1品ごとに購入年度,記号番号及び課名を付して保管しなければならない。ただし,品質又は形状等により,これによることができないものはこの限りでない。

(受入れ)

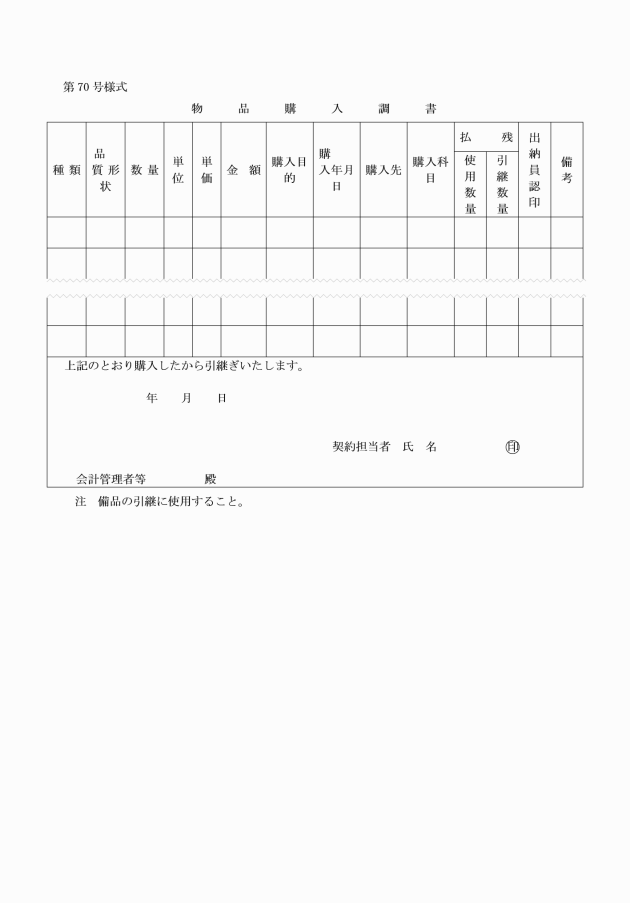

第96条 契約担当者が購入した物品は,検査完了後直ちに物品購入調書(第70号様式)により会計管理者等に引き継がなければならない。

2 会計管理者等は,契約担当者が物品の検査を行う際必要と認める場合は,これに立会い,品質規格,数量等について確認しなければならない。

(出納命令)

第97条 物品は,出納命令がなければ出納することができない。

(1) 使用目的,区分,品名,規格,数量及び金額

(2) 出納時期

(交付)

第98条 物品出納命令者は,職員から物品の交付の請求があったときは,その適否を審査した上,会計管理者等に交付を命じなければならない。

3 会計管理者等は,物品の交付の命令を受けたときは,その需要の当否等を調査した後現品を交付しなければならない。

(概算交付)

第99条 物品出納命令者は,必要があると認めるときは,常時使用する物品に限り,一定期間の所要数量の概算交付を命ずることができる。

2 前項の規定により概算交付を受けたときは,物品受払簿をもって処理しなければならない。

(保管責任者)

第100条 供用物品の保管責任者は,次の者をもってあてる。

(1) 専用する物品については,その職員

(2) 共同して使用する物品については,これらの職員の上席者又は特に町長が指定した者

(返納)

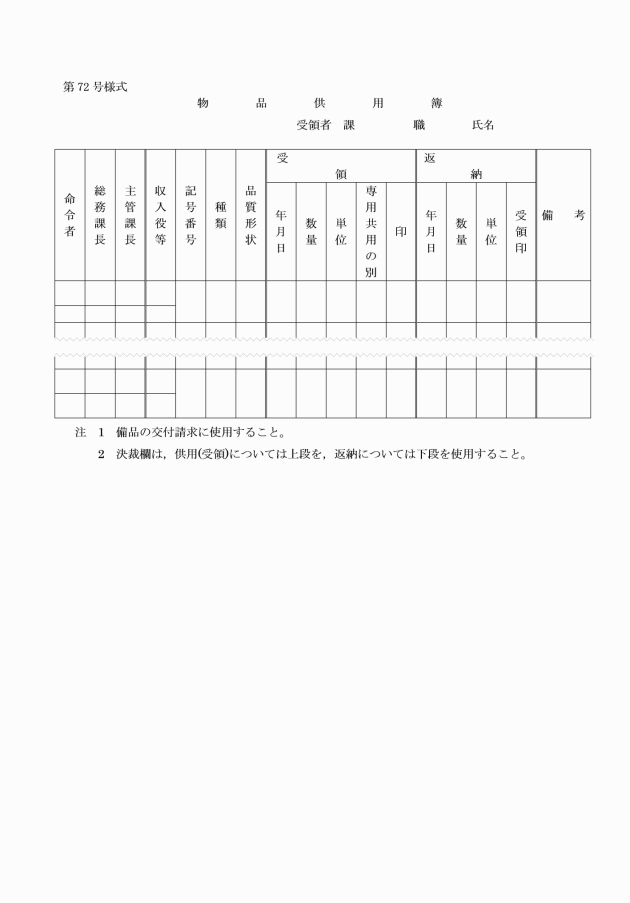

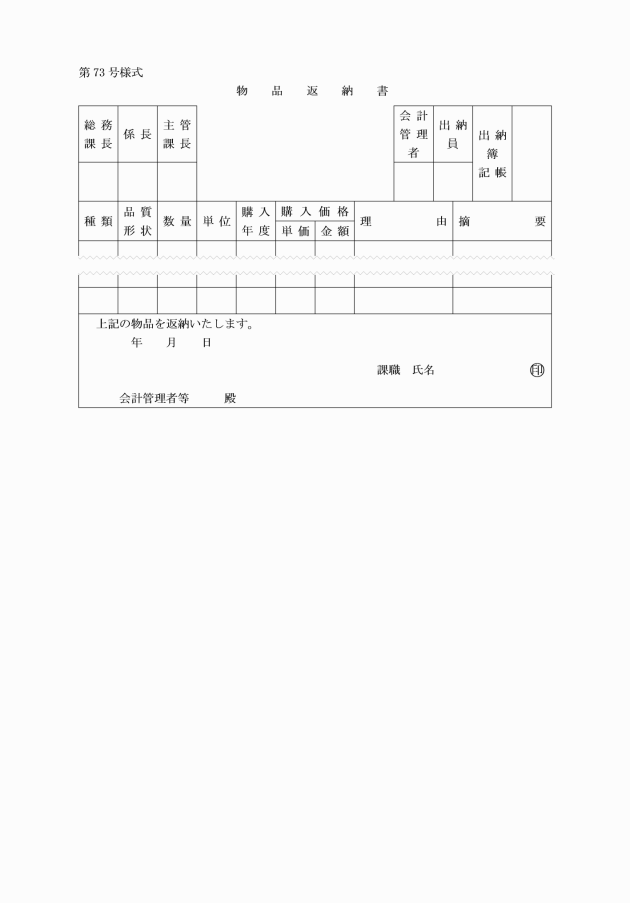

第101条 物品の交付を受けた職員は,その交付に係る物品が不用又は使用不能となったときは,物品返納命令を受け,物品返納書(第73号様式)又は物品供用簿により会計管理者等に現品を返納しなければならない。

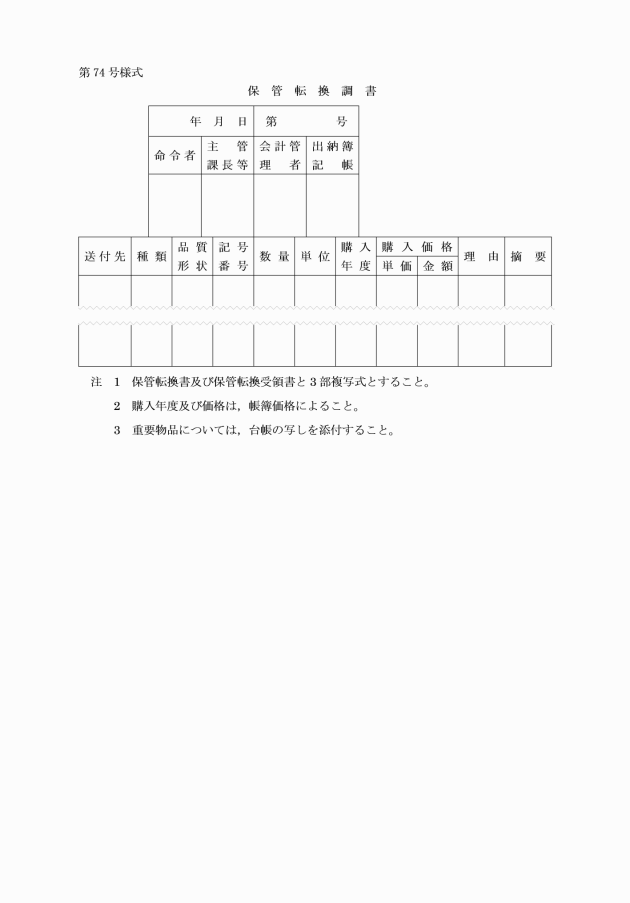

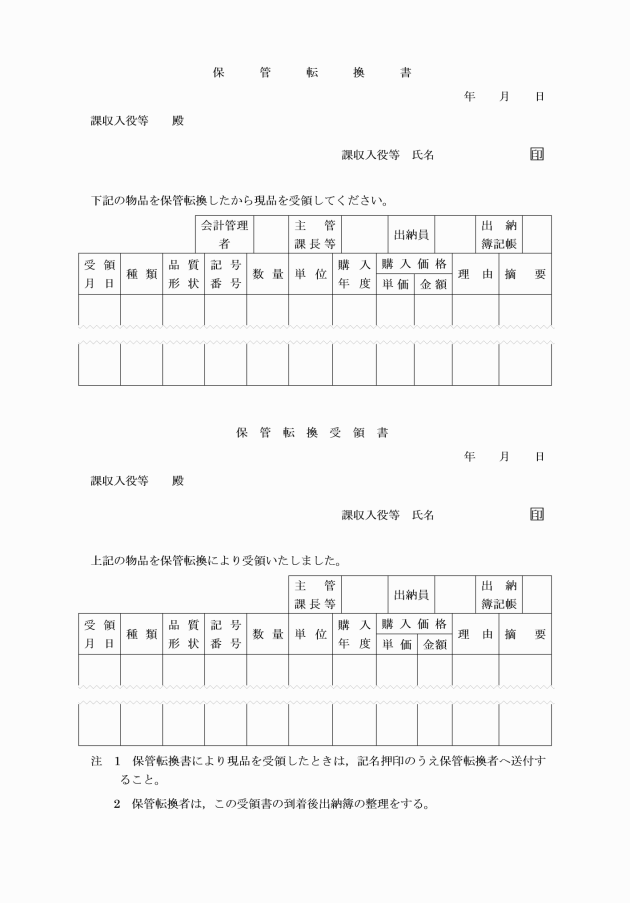

(保管転換)

第102条 会計管理者等は,その保管に係る物品を他の会計管理者等に保管転換しようとする場合は,保管転換命令を受け,保管転換調書(第74号様式)により通知しなければならない。

2 保管転換に係る物品を受領した会計管理者等は,その日付をもって受領証を送付しなければならない。

(有償整理)

第103条 物品を異なる会計間において所管換えをし,又は異なる会計間をして使用させるときは,当該会計間において有償として整理するものとする。ただし,町長が有償整理の必要がないと認めるときは,この限りでない。

(保管の原則)

第104条 物品は,町の施設において,良好な状態で常に供用又は処分をすることができるように保管しなければならない。ただし,町の施設をもってしては保管の適正を期することができない場合その他特別の理由がある場合は,町以外の施設に保管することを妨げない。

(保管状況の把握)

第105条 会計管理者等は,常に物品の整理に注意し,定期に少なくとも年2回関係帳簿と照合点検し,その状況を記録しなければならない。

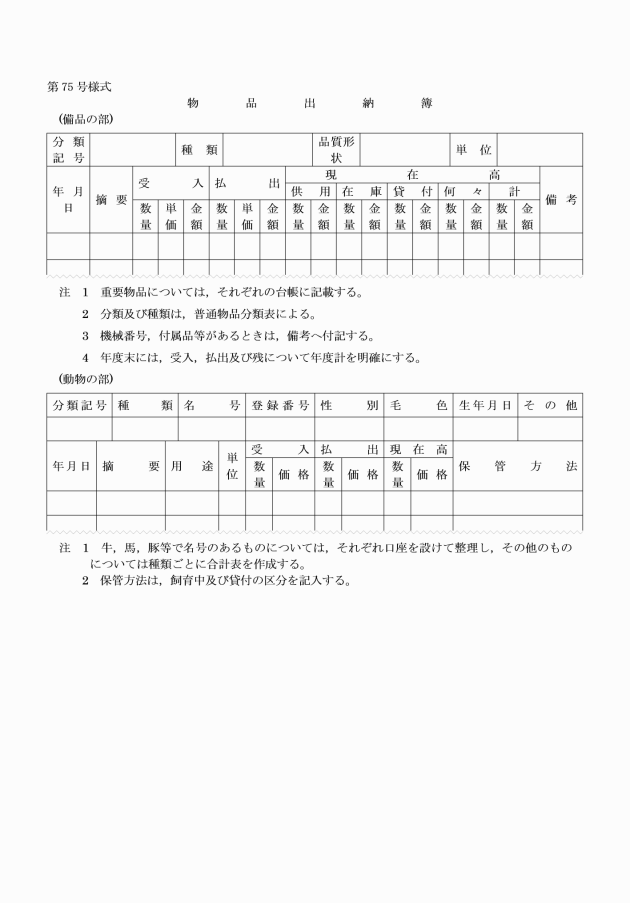

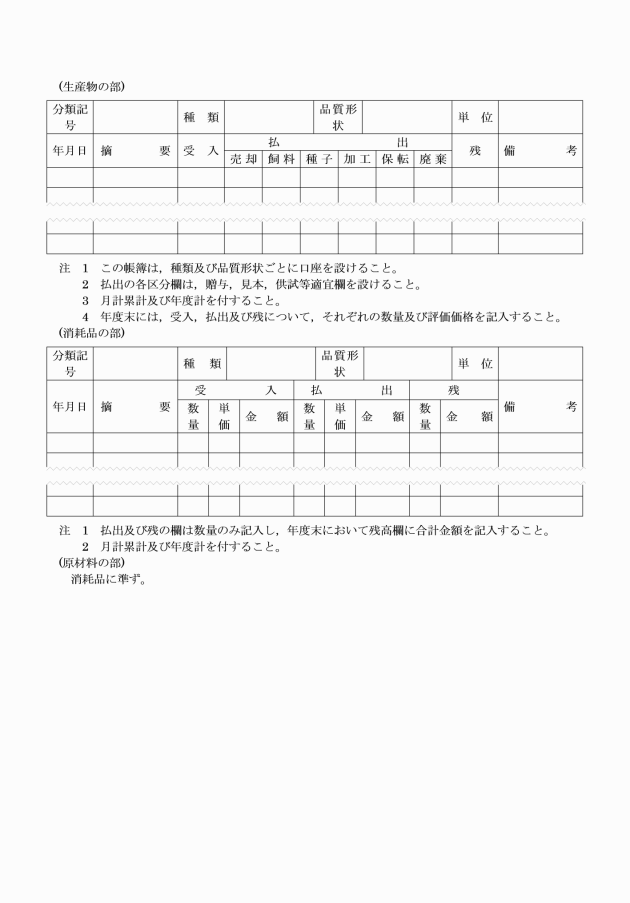

2 会計管理者等は,物品出納簿(第75号様式)により,常にその出納の状況を明らかにしておかなければならない。

3 次に掲げる物品は,前項の規定にかかわらず物品出納簿の記載を省略することができる。この場合においては,証拠書類に「物品出納簿記載省略」の表示を朱書しなければならない。

(1) 官報,新聞,雑誌その他これに類する刊行物

(2) 購入後直ちに消費する食糧品等

(3) 式典,催物等で直ちに消費するもの

(4) 配付の目的で作成したポスター,ビラその他これに類するもの

(物品の貸付け)

第106条 物品は,貸付けを目的とするもの又は貸し付けても町の事務若しくは事業に支障を及ぼさないと認められるものでなければ貸しつけることができない。

2 物品の貸付料は,前納させなければならない。ただし,貸付期間が長期にわたる場合,貸付料が多額な場合その他特別な理由がある場合は,この限りでない。

3 物品の貸付契約を締結しようとするときは,当該貸付契約には次に掲げる事項を記載するものとする。ただし,特別の理由があるときは,その一部を省略することができる。

(1) 物品の明細

(2) 用途

(3) 貸付期間及びその延長又は更新に関すること。

(4) 貸付料の額,納入方法及び納入期限並びに遅延利息に関すること。

(5) 貸付料の改定に関すること。

(6) 貸し付けた物品(以下「貸付物品」という。)が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないときにおけるその不適合を担保すべき責任に関すること。

(7) 貸付物品の引渡しに関すること。

(8) 貸し付けた用途以外の使用,貸付物品の転貸及び権利の譲渡又は譲与の禁止に関すること。

(9) 貸付けを受けた者(以下「借受者」という。)の善良な管理義務に関すること。

(10) 貸付物品の現状変更に関すること。

(11) 貸付物品の維持及び保存の費用の負担に関すること。

(12) 借受者の業務等についての質問,調査又は資料の提出に関すること。

(13) 貸付物品の損傷等又は契約違反の場合の原状回復,契約解除若しくは損害賠償に関すること。

(14) 公用又は公共用に供する必要が生じたときの契約解除に関すること。

(15) 貸付期間の満了又は契約解除後の貸付物品の原状回復及び引渡しに関すること。

(16) 借受者が支出した有益費又は必要費その他の費用に係る請求権放棄に関すること。

(17) その他必要な事項

(関係職員の譲受けを制限しない物品の指定)

第107条 令第170条の2第2号の規定により町長が指定する物品は,次に掲げるものとする。

(1) 試験,実習等の目的等をもって生産された物品でその目的を達した物品

(2) その他町長が承認した物品

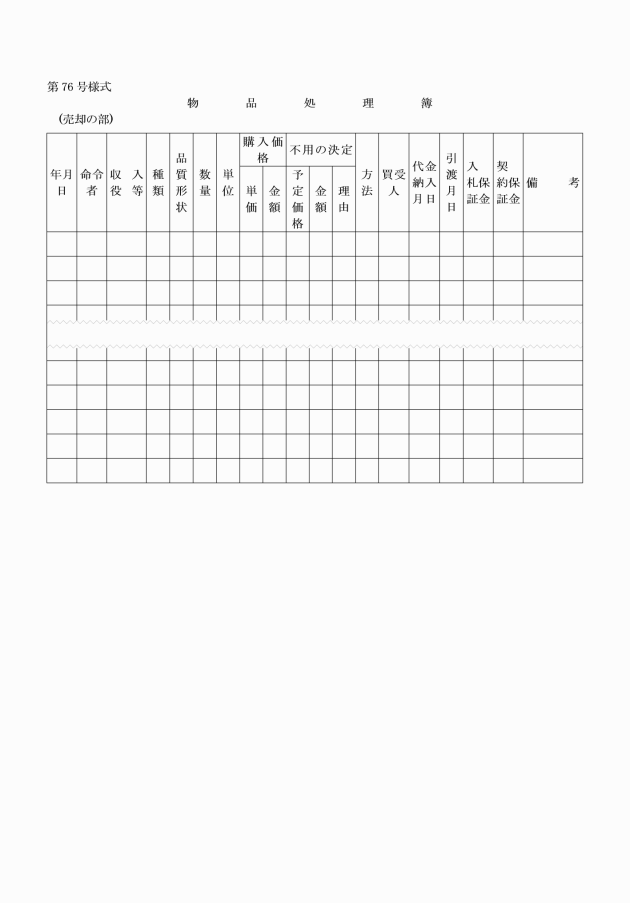

(不用等の決定)

第108条 令第170条の4の規定により不用等の決定をしようとするときは,次の各号に掲げるものを基準としてするものとする。

(1) 町において供用の必要がない物品

(2) 損傷物品で修理,改造,加工等に要する経費が,新たに購入する経費に比較して得失相償わないもの

(3) 前条第1号に掲げるもの

(4) その他町長が承認したもの

第3節 債権

(債権管理簿)

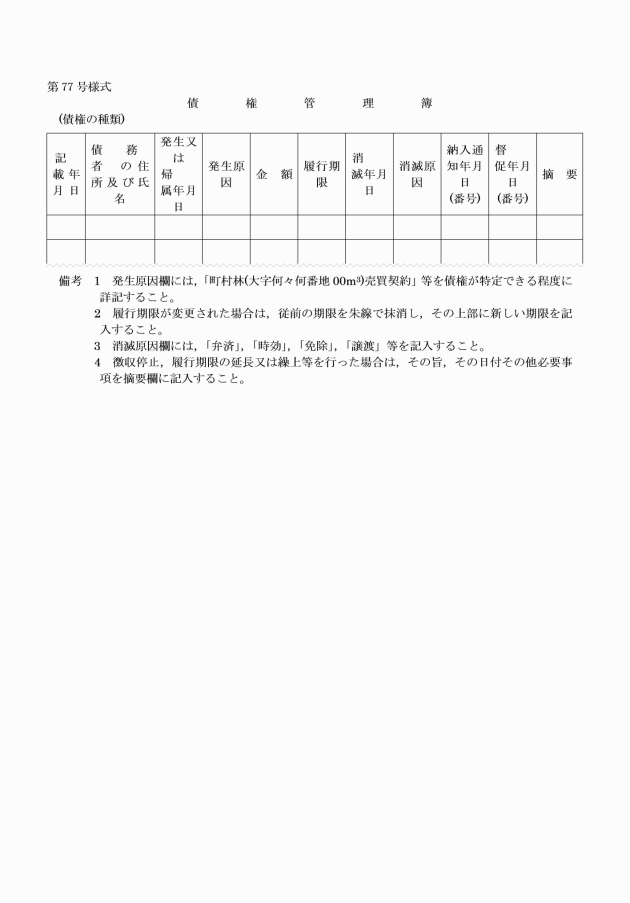

第109条 町長は,その管理に属する債権(法第240条第4項各号に掲げる債権その他別に定める債権を除く。)について債権管理簿(第77号様式)を調製し,常にその状況を明らかにしておくものとする。

(保証人に対する履行の請求の手続)

第110条 令第171条の2第1号の規定による保証人に対する履行の請求は,債権の発生原因及び金額,主たる債務者の住所及び氏名又は名称,当該請求をする理由その他必要な事項を記載した書面を保証人に送付して行うものとする。

(履行期限の繰上げ)

第111条 令第171条の3の規定による履行期限の繰上通知は,債権の発生原因及び金額,履行期限を繰り上げる旨,繰上理由,新たな履行期限その他必要な事項を記載した履行期限繰上通知書を債務者に送付して行うものとする。

(担保の種類)

第112条 令第171条の4第2項の規定により,提供を要求する担保は,法令又は契約に別段の定めがない限り,次の各号に掲げるものとする。ただし,やむを得ない事情があるため,当該担保の提供ができないと認められる場合は,他の担保の提供を求めることがある。

(1) 国債及び地方債

(2) 町長が確実と認める社債その他の有価証券

(3) 町長が確実と認める金融機関その他の保証人の保証証書

(4) 土地,建物その他の抵当権の目的となることができる物件

(担保の保全)

第113条 町長は,債権について担保が提供されたときは,遅滞なく,担保権の設定について,登記,登録その他第三者に対抗することができる要件を備えるため必要な措置を講ずるものとする。

(徴収停止の手続)

第114条 令第171条の5の規定による徴収の停止は,当該停止理由及び年月日,その他必要な事項を債権管理簿に記載することにより行うものとする。

(履行延期の特約等の手続)

第115条 令第171条の6の規定による履行延期の特約等は,債権の発生原因及び金額,当該延長を必要とする理由,当該延長に伴う担保及び利息の取扱いその他必要な事項を記載した書面を債務者に提出させて行うものとする。

2 町長は,前項の書類の提出があった場合は,内容を審査の上,当該特約等をするかどうかを決定し,その結果を債務者に通知するとともに,当該特約等をするときは,履行延期の理由及び当該特約の内容を債権管理簿に記載するものとする。

(免除の手続)

第116条 令第171条の7の規定による債権の免除は,債権の発生原因,金額及び免除を必要とする理由その他必要な事項を記載した書面を債務者に提出させて行うものとする。ただし,当該書面を提出させることができない特別の事情がある場合は,この限りでない。

(会計管理者への通知)

第117条 町長は,毎月10日までに前月中における債権の増減及び前月末日現在における現在高を記載した報告書を,会計管理者に送付するものとする。

第8章 雑則

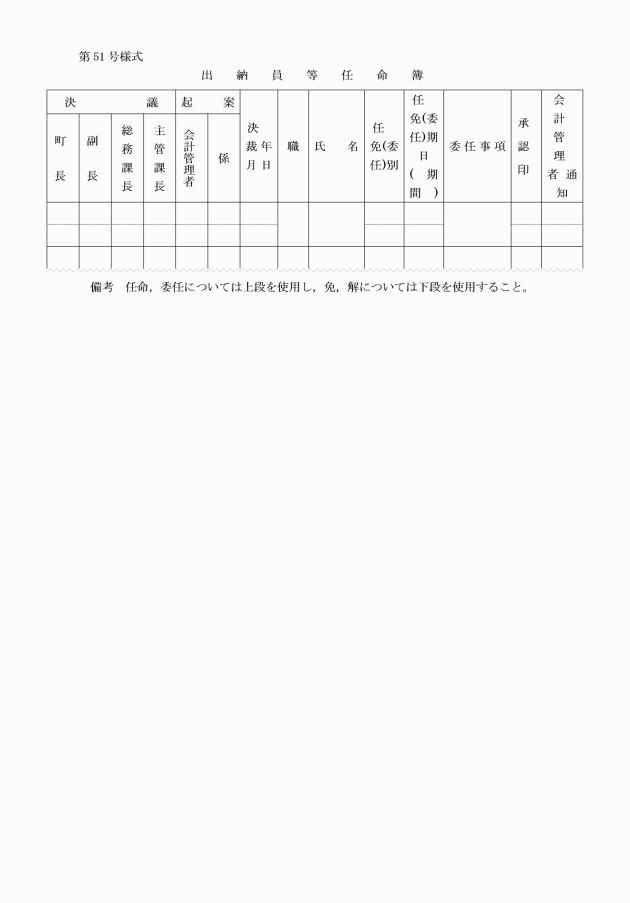

(出納員の任命)

第118条 町長は,出納員及びその他の会計職員を任命するときは,出納員等任命簿(第51号様式)によるものとする。

2 町長部局以外の職員に対する前項の規定の適用については,当該職員は,その職に任命された際職員に併任され,その職を解かれた際は,その併任を解かれたものとみなす。

(釣銭に充てるための歳計現金の保管)

第118条の2 会計管理者等は,納入義務者から現金を直接収納するに際し,必要な釣銭に充てるため,歳計現金のうちから必要と認められる額を別に定めるところにより出納員等に交付し,及び保管させることができる。

(出納時間)

第119条 出納時間は執務開始時刻から退庁時刻1時間前までとする。ただし,特に必要があるときはこの限りでない。

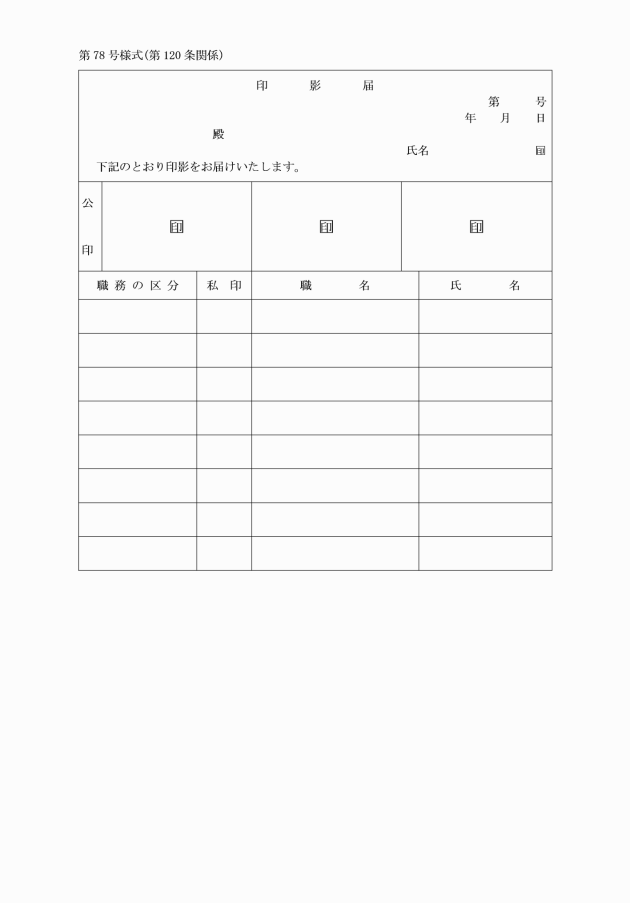

(印影届)

第120条 会計管理者等及び資金前渡職員は,使用する公印又は私印の印影を,あらかじめ印影届(第78号様式)により関係指定金融機関に届け出なければならない。

2 支出命令者,収入出納員及び資金前渡職員は,使用する公印又は私印の印影を,あらかじめ印影届けにより会計管理者に届け出なければならない。

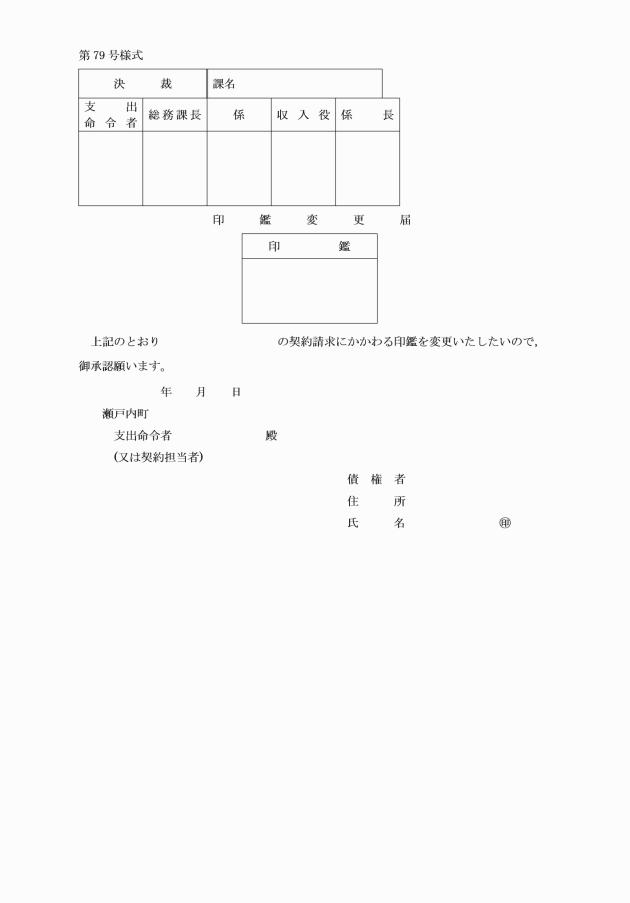

(債権者の印鑑)

第121条 債権者が契約書,請求書,領収書等に用いる印鑑は同一のものでなければならない(電子契約に係るものを除く)。ただし,債権者が亡失その他の理由により改印したときは,印鑑変更届(第79号様式)により届け出なければならない。

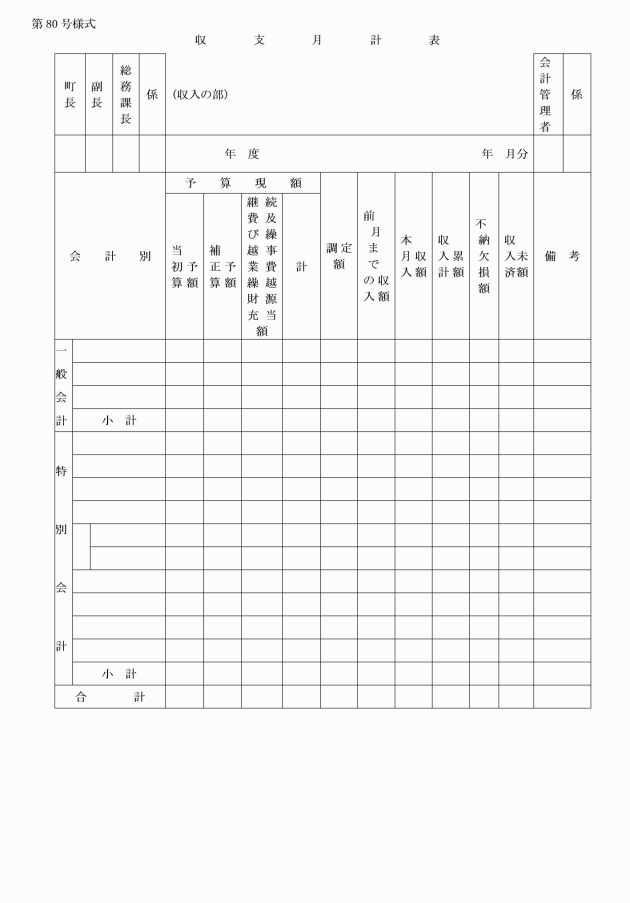

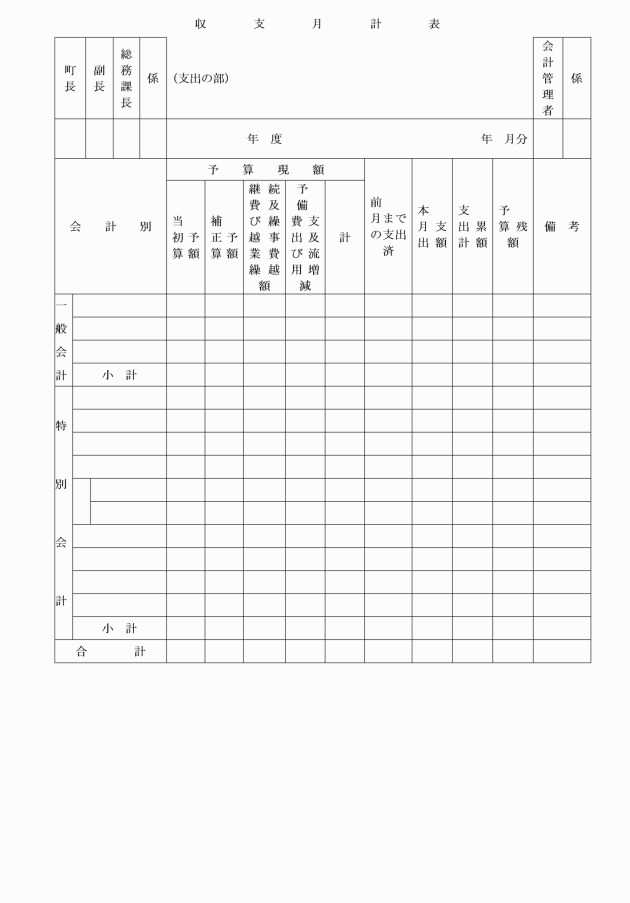

(収支月計表)

第122条 会計管理者は毎月7日までに前月分の収支月計表(第80号様式)を作成し,長に提出しなければならない。

(歳入歳出外現金及び有価証券の整理区分)

第123条 歳入歳出外の現金及び有価証券は次の区分により歳入歳出外現金証券出納簿に口座を設け整理しなければならない。

(1) 現金

ア 保証金

イ 県民税保管金

ウ 住宅敷金

エ 差押物件公売代金及び競売配当金

オ 遺留金

カ その他

(2) 有価証券

ア 有価証券

(帳簿の記帳)

第124条 帳簿の記載文字中に誤記があるときは,朱線(朱書のときは黒線)2線を引いて訂正し,担当者が認印しなければならない。

2 帳簿の金額に誤記を発見し,訂正のための累計,差引額などに異動を生じたときは追次の訂正をせず,誤記の箇所にはその旨及び訂正年月日を適宜記入し,発見当日において差額を記載し,事由を詳記し,累計差引額等の訂正をしなければならない。

3 歳入歳出予算の流用,予備費充用,誤記訂正などによる金額の記載をするときは増は黒書,減は朱書しなければならない。

4 追次記入の帳簿には必ず月計及び累計を記載しなければならない。

5 次頁に繰越し記載するときは,黒の単線を横書きし「追次締高」とし,追次締高を次頁に記載するときは「前葉締高」と記載しなければならない。

(証拠書類)

第125条 会計管理者等は,納入通知書,請求書等又はこれらに添付された収入支出の内容を明らかにする書類等を証拠書類として保管しなければならない。

2 前項の証拠書類は,毎月,会計別,歳入歳出別に袋綴りとし,その表紙に年度,科目,月分紙数等を記入し綴込みの箇所表裏の2箇所に会計管理者の印をもって割印をし,予算科目ごとに色紙を挿入し,これに科目及び金額を記入しなければならない。この場合において,過納,誤納の還付をなしたものについては,その金額を合せて朱書しなければならない。

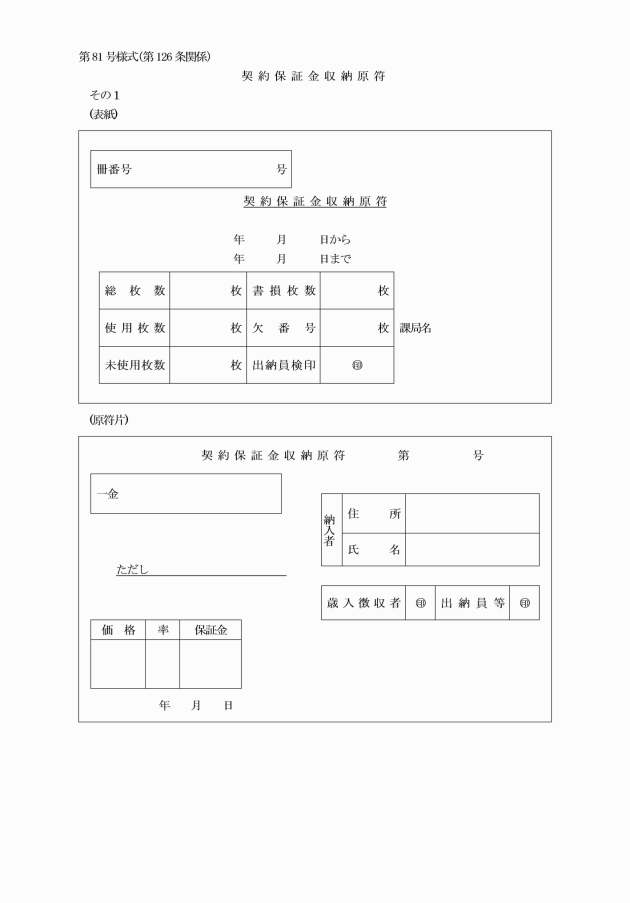

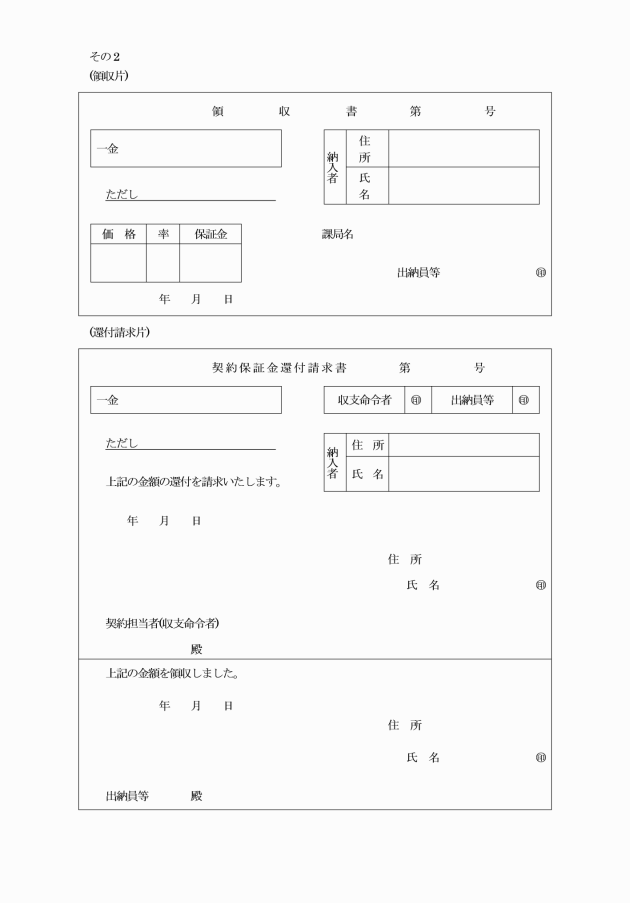

(契約保証金の取扱いの特例)

第126条 契約担当者は,契約の相手方から契約保証金の納入の申出があったときは,出納員等に通知しなければならない。

3 出納員等は,前項の契約保証金を受領したときは,当該契約の相手方に対して契約保証金収納原符領収証片を交付しなければならない。

4 前3項の規定にかかわらず,契約担当者は,契約の相手方から契約保証金の金融機関での収納の申出があったときは,会計管理者に通知するとともに納入通知書を発行しなければならない。

6 支出命令者は,契約の相手方から契約保証金の払出しの請求があったときは,当該契約の相手方から契約保証金収納原符請求片又は請求書を徴し,会計管理者又は出納員等に通知しなければならない。

7 会計管理者及び出納員等は,前項の通知を受け,契約保証金を払い出すときは,契約保証金収納原符請求片による場合には契約の相手方に契約保証金収納原符請求片の領収欄に記名押印させ,(請求書による場合には,この限りでない。)当該契約保証金を還付しなければならない。

(その他)

第127条 この規則に定めるもののほか,財務に関し必要な書類・帳票の様式については別に定める。

附則

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和39年4月1日から適用する。

2 瀬戸内町財務規則(昭和39年瀬戸内町規則第4号)は,廃止する。

附則(昭和41年8月4日規則第11号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の瀬戸内町財務規則の規定は,この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う入札及び当該入札に係る契約(随意契約にあっては,施行日以後に締結する契約)から適用し,施行日前に行った入札及び当該入札に係る契約(随意契約にあっては,施行日前に締結した契約)については,なお,従前の例による。

附則(昭和44年11月12日規則第13号)

この規則は,公布の日から施行する。

附則(昭和45年8月26日規則第12号)

この規則は,公布の日から施行する。

附則(昭和47年4月1日規則第11号)

この規則は,公布の日から施行する。

附則(昭和49年3月29日規則第4号)

この規則は,昭和49年4月1日から施行する。

附則(昭和50年6月2日規則第5号)

この規則は,公布の日から施行する。

附則(昭和51年4月1日規則第6号)

この規則は,公布の日から施行する。

附則(昭和52年11月7日規則第15号)抄

(施行期日等)

第1条 この規則は,昭和53年1月1日から施行し,同日(以下「施行日」という。)以後に新たに締結される契約について適用する。

(瀬戸内町財務規則の一部改正に伴う経過措置)

第3条 施行日前に締結された契約については,前条の規定にかかわらず,なお従前の例による。

2 施行日以後に締結される契約について施行日前になされた手続その他の行為は,この規則の相当規定によってなされたものとみなす。

附則(昭和54年4月28日規則第7号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和54年4月1日から適用する。

附則(昭和58年11月21日規則第11号)抄

(施行期日)

第1条 この規則は,昭和59年4月1日から施行する。

(経過規定)

第3条 この規則施行の際,この規則による改正前の旧規則の規定によって行われていた手続その他の行為は,この規則の該当規定によって行われたものとみなす。

(旧帳簿等の補正使用)

第4条 旧規則の規定による帳簿等の様式で町長が必要と認めたものについては,当分の間補正して使用することができる。

附則(昭和59年9月13日規則第13号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日以降において昭和59年度の予算に関して議会に提出される給与費明細書については,この規則による改正後の様式によることができないやむを得ない事情がある場合に限り,この規則による改正前の様式によることができる。

附則(昭和60年12月26日規則第17号)

この規則は,公布の日から施行する。

附則(昭和62年4月1日規則第7号)

(施行期日)

この規則は,公布の日から施行し,昭和62年4月1日から適用する。

附則(平成4年8月1日規則第8号)

この規則は,公布の日から施行し,平成4年4月1日から適用する。

附則(平成5年4月1日規則第8号)

この規則は,公布の日から施行する。

附則(平成5年12月24日規則第20号)

この規則は,公布の日から施行し,平成5年4月1日から適用する。

附則(平成6年4月1日規則第9号)

この規則は,平成6年4月1日から施行する。

附則(平成8年4月1日規則第7号)

この規則は,平成8年4月1日から施行する。

附則(平成13年4月1日規則第12号)

この規則は,公布の日から施行する。

附則(平成13年9月19日規則第18号)

この規則は,公布の日から施行する。

附則(平成16年3月31日規則第9号)

この規則は,平成16年4月1日から施行する。

附則(平成17年11月18日規則第15号)

この規則は,平成17年12月1日から施行する。

附則(平成18年2月28日規則第1号)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

附則(平成18年8月10日規則第15号)

この規則は,公布の日から施行する。

附則(平成19年3月30日規則第5号)

(施行期日)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

附則(平成19年3月30日規則第9号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

附則(平成23年3月3日規則第2号)

この規則は,平成23年4月1日から施行する。

附則(令和3年3月26日規則第8号)

この規則は,公布の日から施行する。

附則(令和3年10月12日規則第26号)

この規則は,公布の日から施行する。

附則(令和4年4月1日規則第9号)

この規則は,公布の日から施行する。

附則(令和5年3月24日規則第7号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

附則(令和5年12月6日規則第19号)

この規則は,公布の日から施行する。

附則(令和6年3月4日規則第3号)

この規則は,公布の日から施行する。

附則(令和7年1月24日規則第3号)

この規則は,公布の日から施行する。

附則(令和7年4月1日規則第12号)

この規則は,公布の日から施行する。

(別表第1)

支出負担行為整理基準表

科目 | 支出負担行為として決裁を受け処理する時期 | 支出負担行為の範囲 | 支出負担行為に必要な書類 | 備考 |

1 報酬 | 支出を決定しようとするとき | 支出しようとする当該期間の額 | 請求書又は支給内訳書 | |

2 給料 | 同上 | 同上 | 給料支給調書 | |

3 職員手当 | 同上 | 支給しようとする額 | 手当支給調書,戸籍謄本,死亡届書,その他手当を支給すべき事実の発生を証明する書類 | |

4 共済費 | 同上 | 支出しようとする額 | 請求書,又は支給内訳書 | |

5 災害補償費 | 同上 | 支給しようとする額 | 請求書又は支給内訳書,証明書,認定書等 | |

6 恩給及び退職年金 | 同上 | 同上 | 請求書又は支給内訳書 | |

7 報償費 | 同上 | 支出しようとする額 | 請求書又は内訳書 | |

8 旅費 | 同上 | 同上 | 請求書,旅行命令簿又は旅行依頼簿 | |

9 交際費 | 同上 | 同上 | 請求書 | |

10 需用費 | 契約を締結しようとするとき又は支出を決定しようとするとき | 契約代金又は請求のあった額 | 契約書及び入札執行調書,入札書,その他関係書類 | |

11 役務費 | 同上 | 同上 | 契約書,入札執行調書,入札書,使役計画書,その他関係書類 | |

12 委託料 | 同上 | 同上 | 契約書,その他関係書類 | |

13 使用料及び賃借料 | 同上 | 同上 | 契約書,又は各種納入書,その他関係書類 | |

14 工事請負費 | 契約を締結しようとするとき | 契約金額 | 契約書,工事施行伺,入札執行調書,その他関係書類 | |

15 原材料費 | 契約を締結しようとするとき又は支出を決定しようとするとき | 契約代金又は請求のあった額 | 契約書,各種納入書,その他関係書類 | |

16 公有財産購入費 | 契約を締結しようとするとき | 契約金額 | 契約書,各種納入書,売渡承諾書,その他関係書類 | |

17 備品購入費 | 同上 | 同上 | 同上 | |

18 負担金補助及び交付金 | 契約を締結しようとするとき又は支出を決定しようとするとき | 契約金額又は請求のあった金額 | 契約書,交付申請書,その他関係書類 | |

19 扶助費 | 支出を決定しようとするとき | 支出をしようとする額 | 請求書,又は額の決定の基礎となる書類 | |

20 貸付金 | 契約を締結しようとするとき | 貸付けを要する額 | 契約書,申請書その他関係書類 | |

21 補償補填及び賠償金 | 支出を決定しようとするとき | 支出しようとする額 | 請求書,各種納入書,その他関係書類 | |

22 償還金利子及び割引料 | 同上 | 同上 | 各種納入書又は借入れに関する関係書類 | |

23 投資及び出資金 | 出資又は支出を決定しようとするとき | 出資又は払込みに要する額 | 申請書,申込書 | |

24 積立金 | 支出を決定しようとするとき | 積立てしようとする額 | 内訳書等 | |

25 寄附金 | 同上 | 寄附しようとする額 | 申請書,承諾書等 | |

26 公課費 | 同上 | 納付する額 | 納入書等 | |

27 繰出金 | 繰出しをしようとするとき | 繰出ししようとする額 | 内訳書等 |

(別表第2)

区分 | 支出負担行為として決裁を受ける時期 | 支出負担行為の範囲 | 支出負担行為に必要な経費 | 備考 |

1資金前渡 | 資金前渡をしようとするとき | 資金前渡を要する額 | 資金前渡内訳書 | 給与,その他の給付を除く。 |

2繰替払 | 正当科目から支出しようとするとき | 繰替払をした額 | 繰替払調書 | |

3過年度支出 | 過年度支出しようとするとき | 過年度支出を要する額 | 請求書又は内訳書 | |

4繰越し | 当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき | 繰越しをした額 | 契約書,その他関係書類 | |

5過誤払返納金の戻入れ | 戻入れの通知があったとき | 戻入れする額 | 内訳書 | |

6債務負担行為 | 債務負担行為を行うとき | 債務負担行為の額 | 契約書,その他関係書類 |

別記

様式目次

様式番号 | 名称 | 適用条文 |

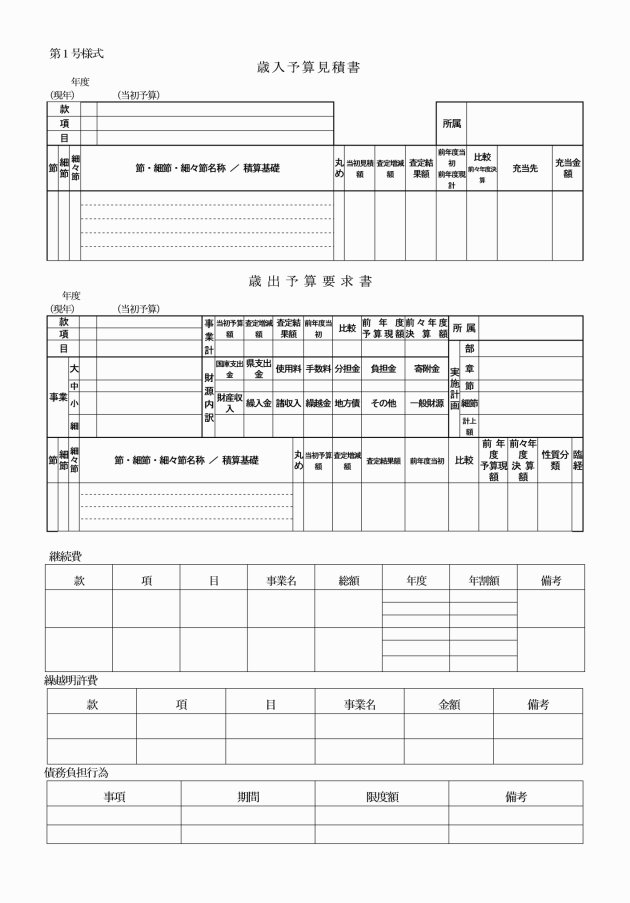

第1号 | 予算見積書 歳入歳出予算 継続費 繰越明許費 債務負担行為 | |

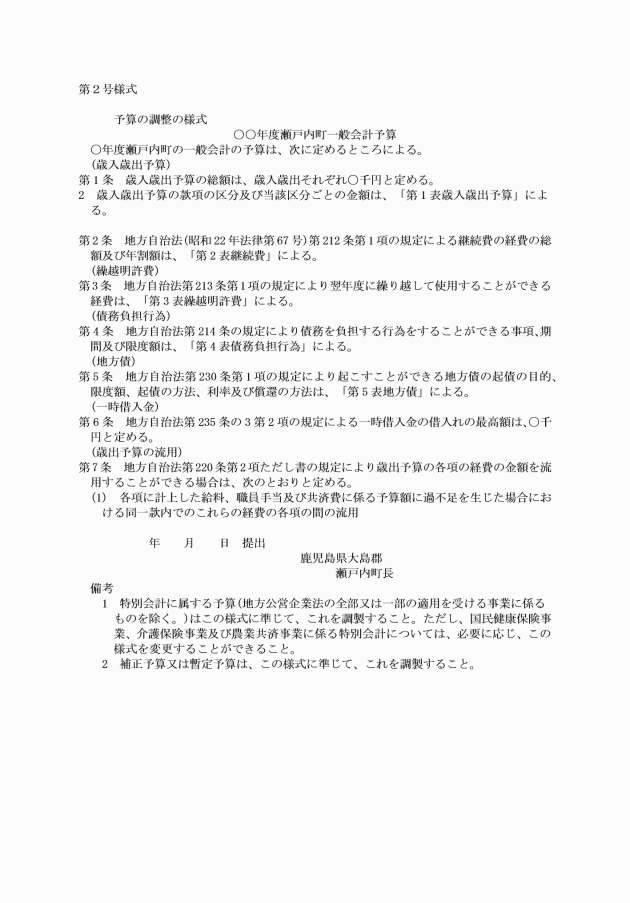

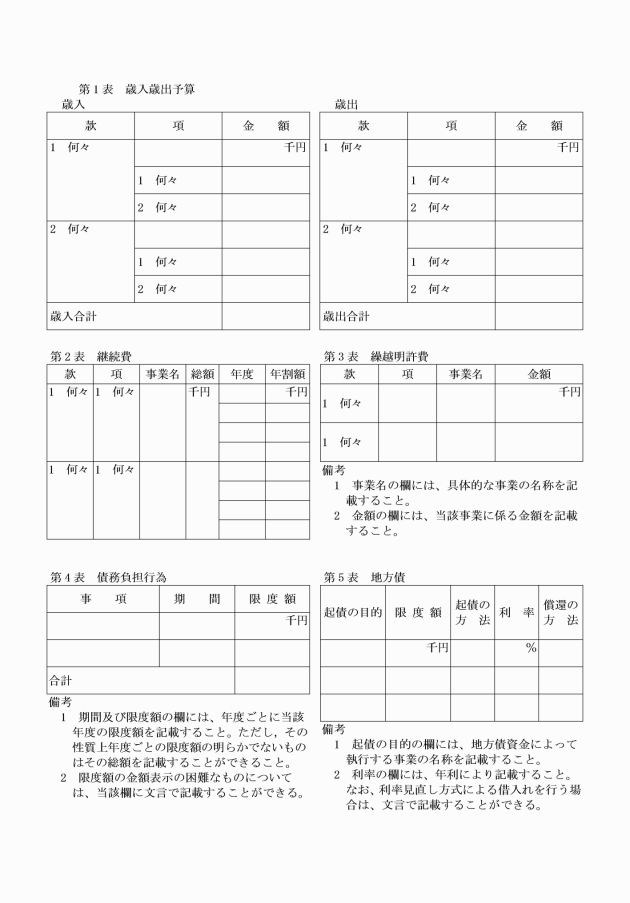

第2号 | 予算 歳入歳出予算 継続費 繰越明許費 債務負担行為 地方債 | |

第3号 | 歳入歳出予算事項別明細書 総括 歳入 歳出 | 〃 |

第4号 | 給与費明細書 特別職 一般職 | 〃 |

第5号 | 継続費に関する調書 | 〃 |

第6号 | 債務負担行為に関する調書 | 〃 |

第7号 | 地方債に関する調書 | 〃 |

第8号 | 補正予算見積書 歳入歳出予算補正 歳入歳出予算補正明細書 継続費補正 繰越明許費補正 | |

第9号 | 歳入歳出予算執行計画書 歳入 歳出 | |

第10号 | 歳入歳出予算執行変更計画調書 | 〃 |

第11号 | 歳出予算配当通知書 | |

第12号 | 明許繰越予定額調書 | |

第13号 | 繰越明許費繰越計算書 | 〃 |

第14号 | 事故繰越し予定額調書 | |

第15号 | 事故繰越し繰越計算書 | 〃 |

第16号 | 継続費逓次繰越調書 | |

第17号 | 継続費繰越計算書 | 〃 |

第18号 | 継続費精算報告書 | 〃 |

第19号 | 予算流用伺書 | |

第20号 | 予備費充用伺書 | |

第21号 | 歳入歳出予算現計表 | |

第22号 | 調定決議書 | |

第22―2号 | 調定内訳書(集合) | 〃 |

第23号 | 納入通知書兼領収書 | 〃 |

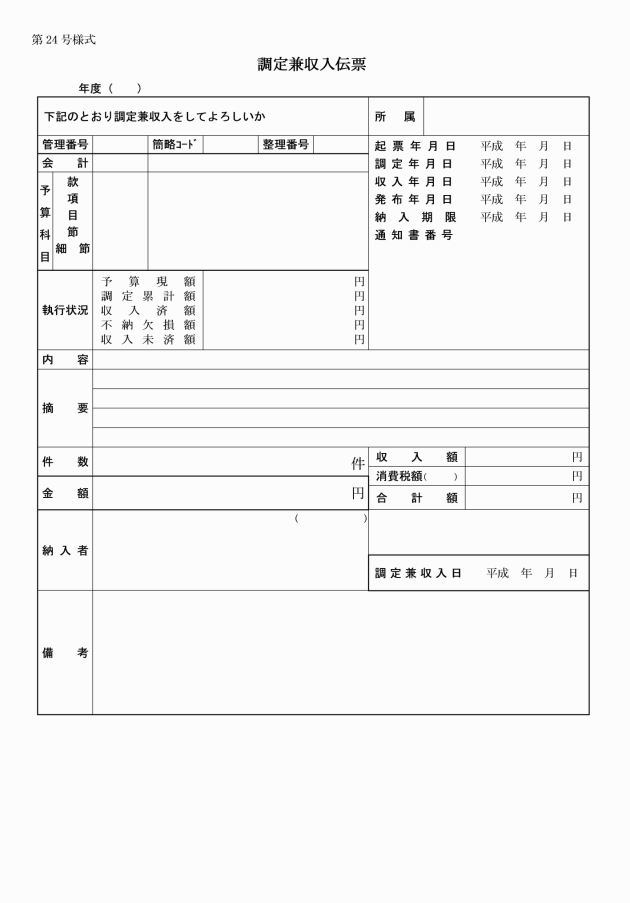

第24号 | 調定兼収入伝票 | 〃 |

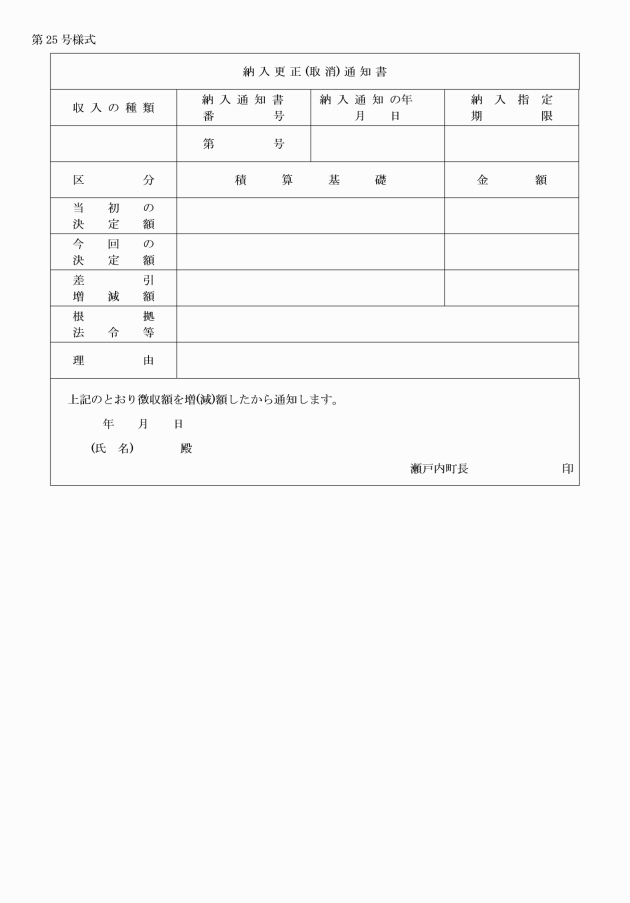

第25号 | 納入更正(取消)通知書 | |

第26号 | 収入金額領収書簿冊 | |

第27号 | 収入金引継簿 税収入金引継簿 税外収入金引継簿 | 〃 |

第28号 | 収入金領収書簿冊受払簿 | 〃 |

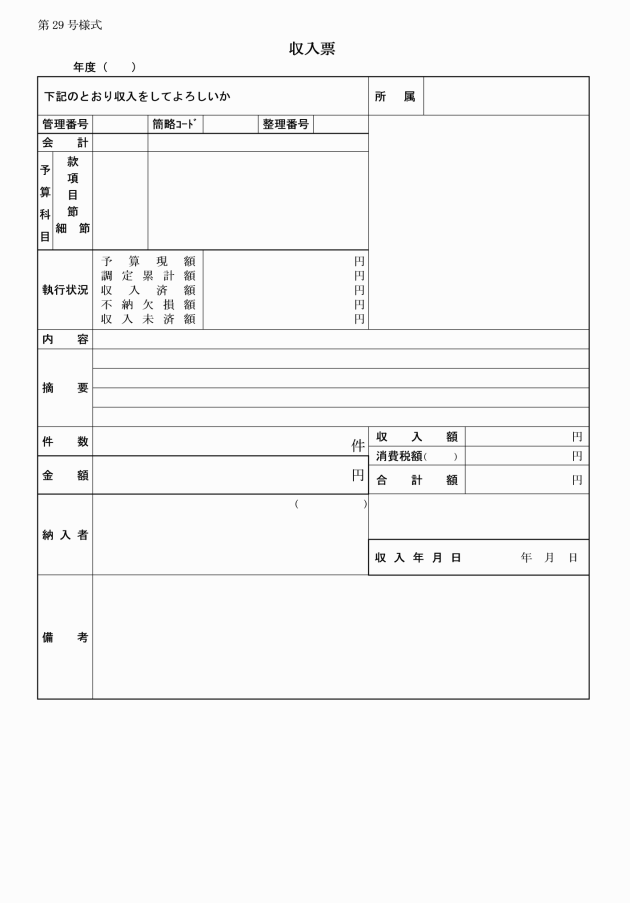

第29号 | 収入票 | |

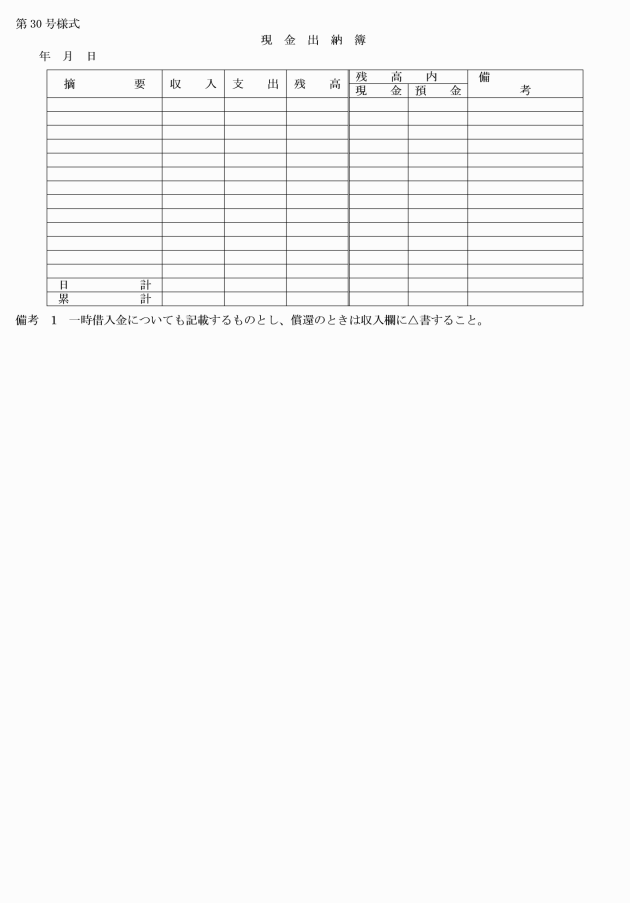

第30号 | 現金出納簿 | 〃 |

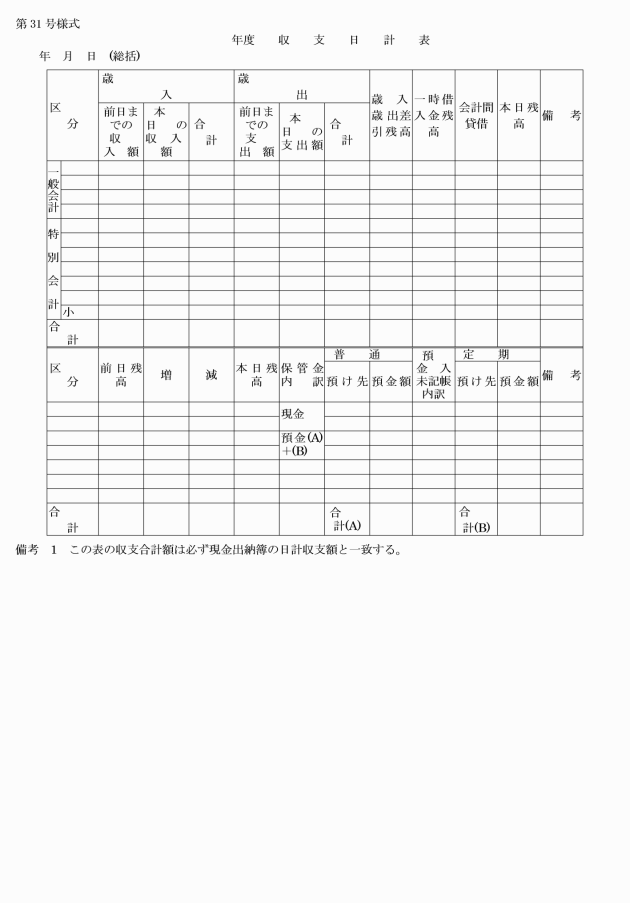

第31号 | 収支日計表 総括 会計別 | 〃 |

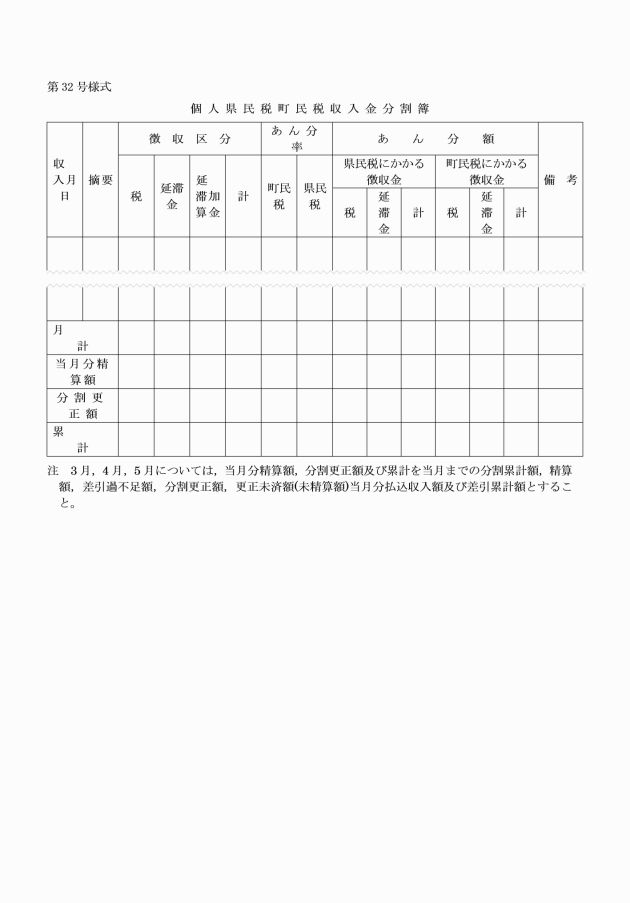

第32号 | 個人県民税町民税収入金分割簿 | 〃 |

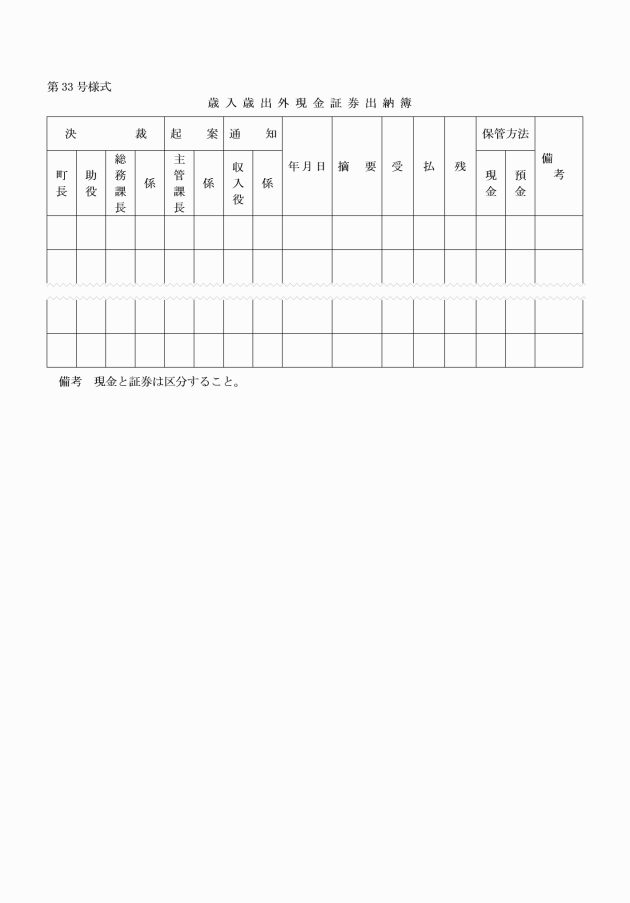

第33号 | 歳入歳出外現金証券出納簿 | 〃 |

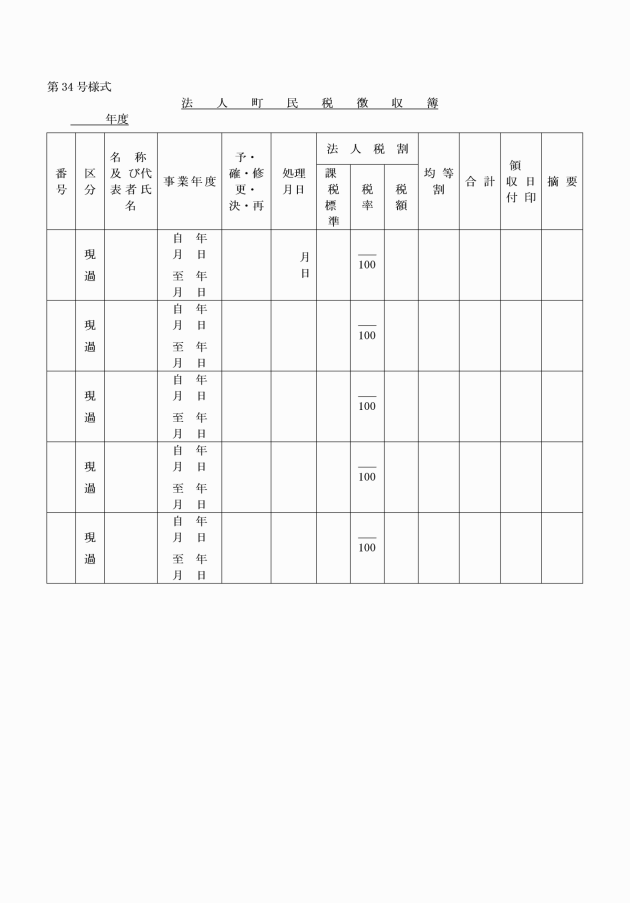

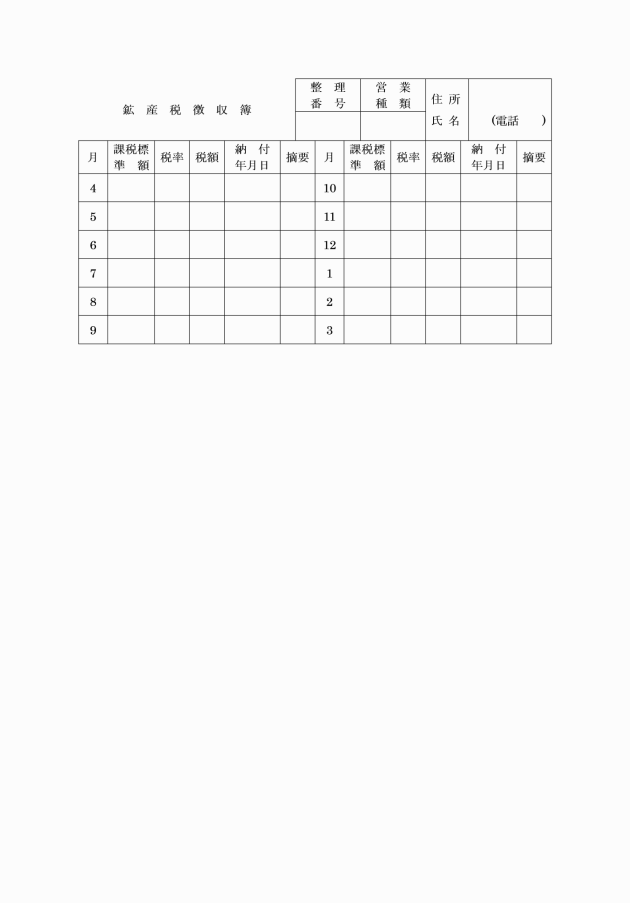

第34号 | 町税徴収簿 法人町民税徴収簿 鉱産税徴収簿 | 〃 |

第35号 | 証券納付受託書 | |

第36号 | 委託収納計算書 | |

第37号 | 委託収納実績報告書 | 〃 |

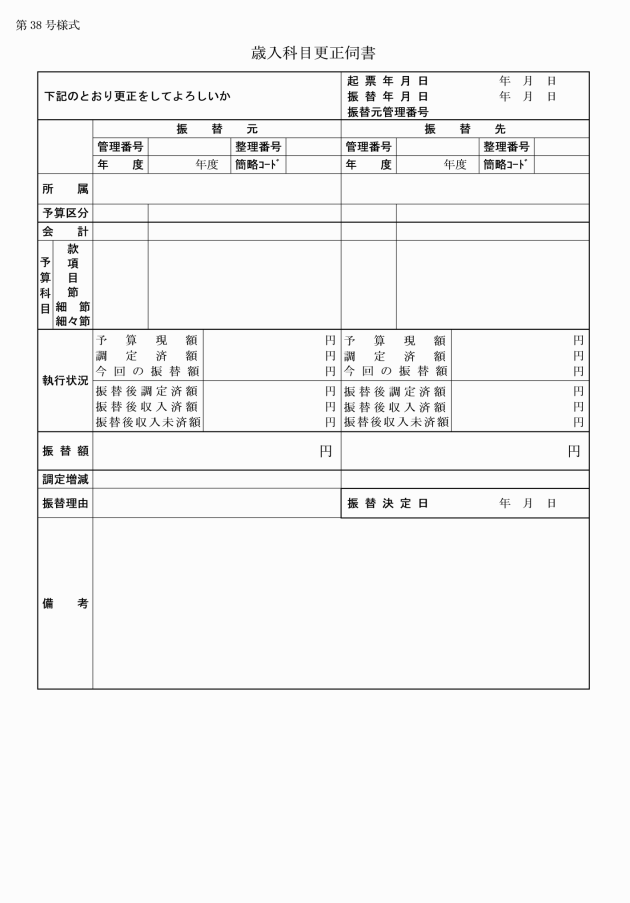

第38号 | 歳入科目更正伺書 | |

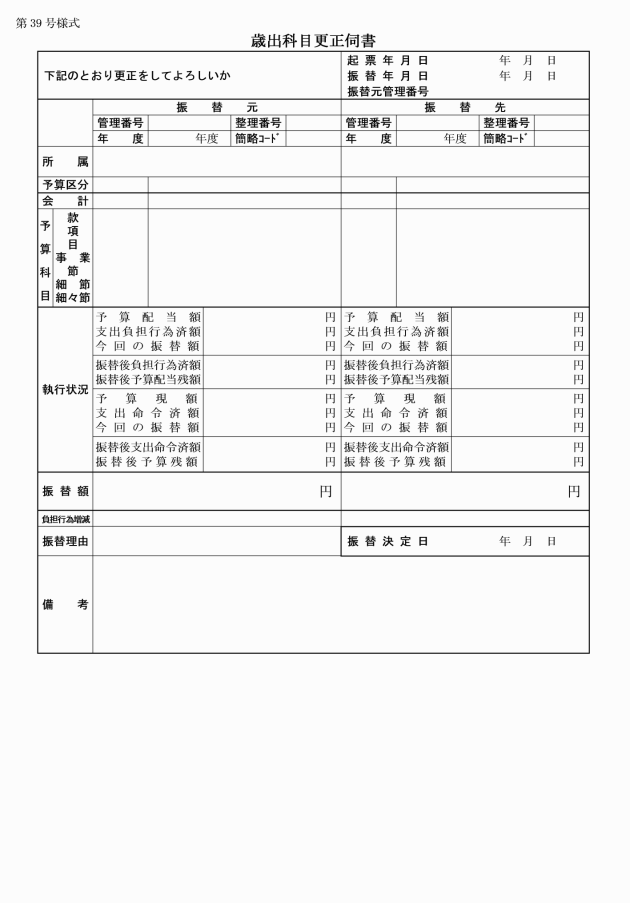

第39号 | 歳出科目更正伺書 | 〃 |

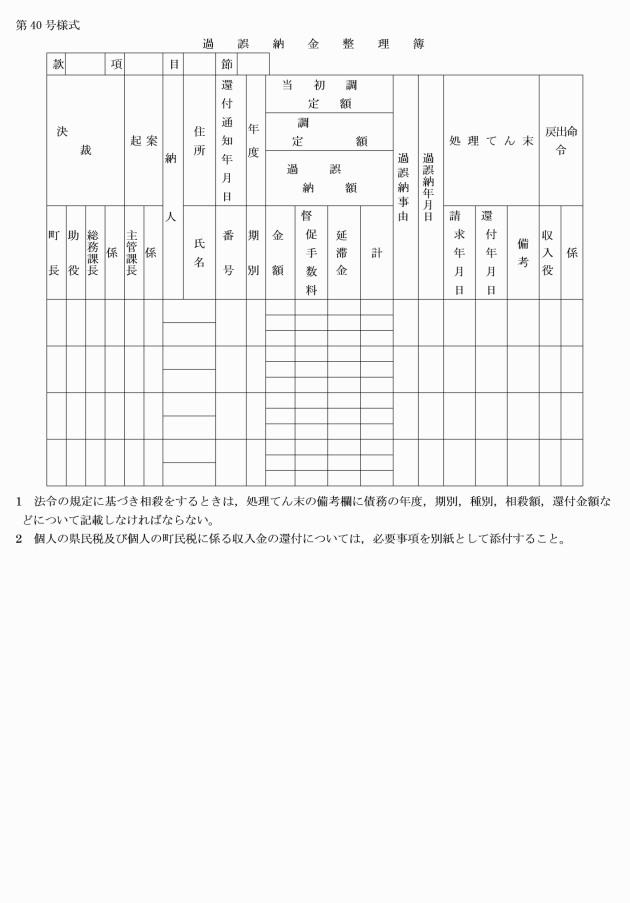

第40号 | 過誤納金整理簿 | |

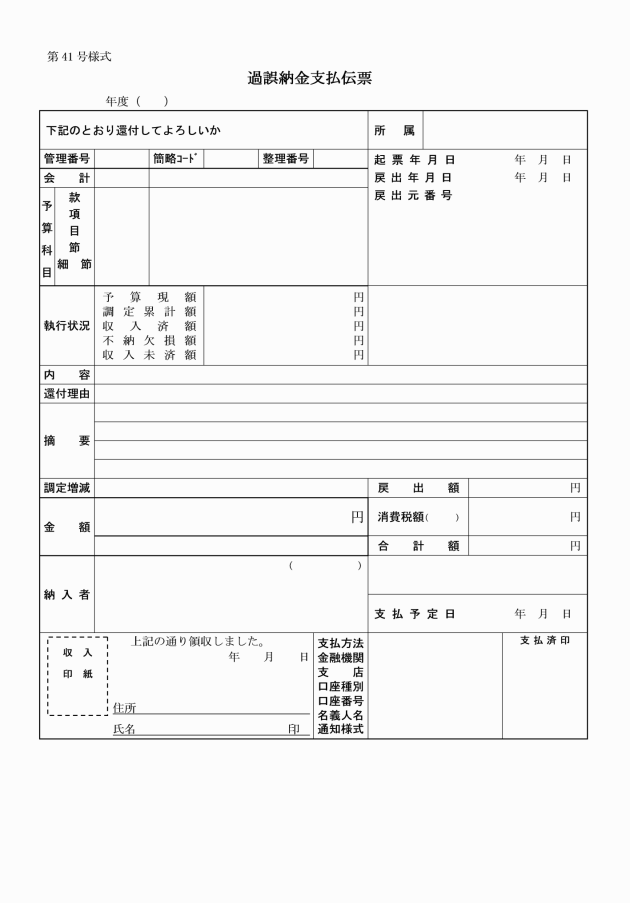

第41号 | 過誤納金支払伝票 | 〃 |

第42号 | 過誤納金還付通知書 | 〃 |

第43号 | 滞納金整理簿 | |

第44号 | 滞納処分金充当決議書 | |

第45号 | 充当通知書 | 〃 |

第46号 | 欠損処分調書 | |

第47号 | 支出負担行為伺書 | |

第48号 | 請求書 | |

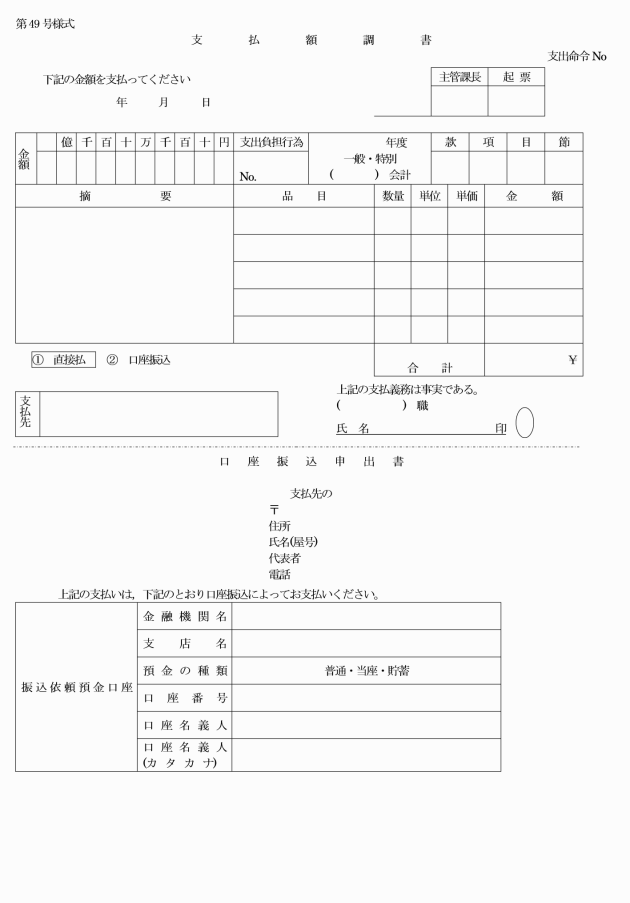

第49号 | 支払額調書 | 〃 |

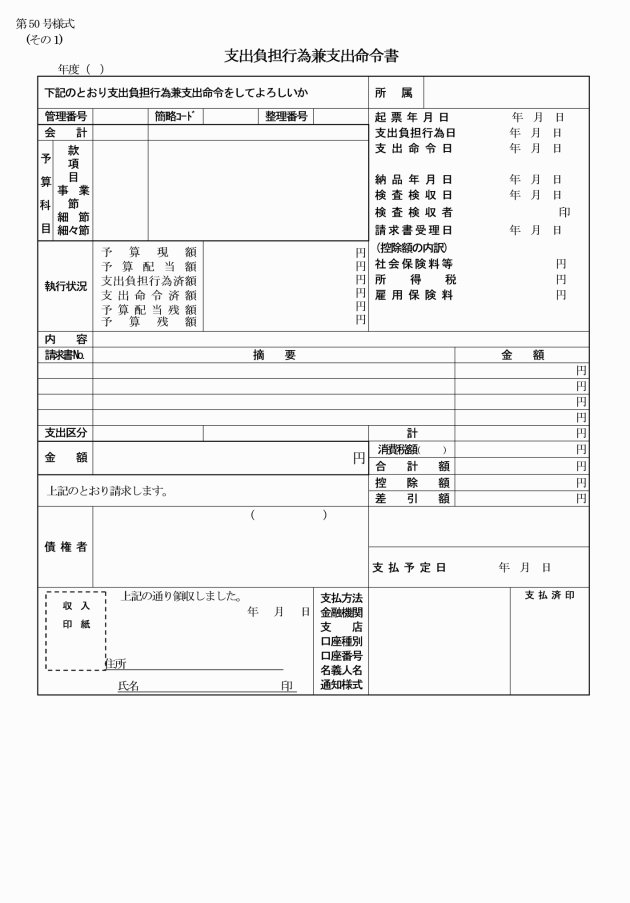

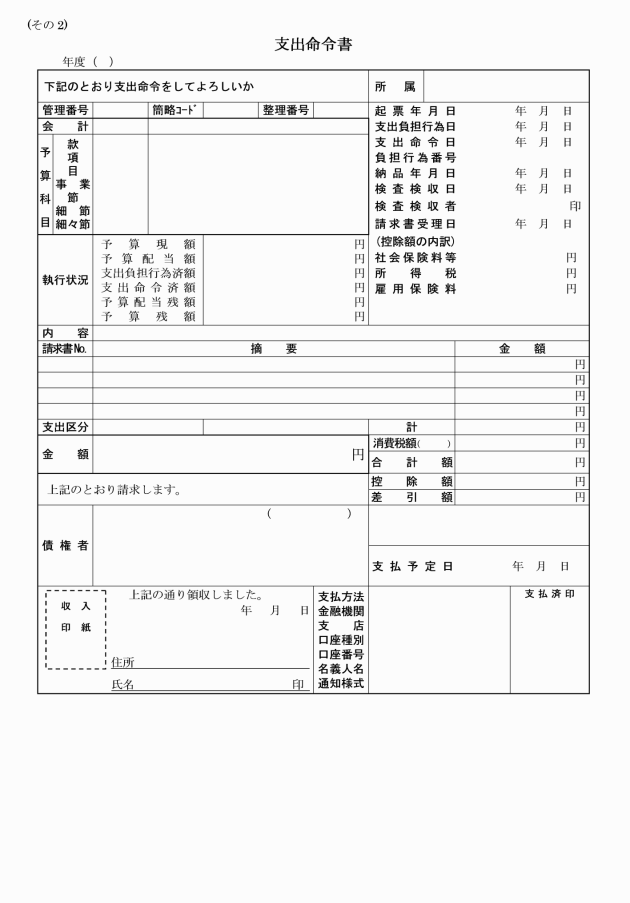

第50号 | 支出伝票 (その1)支出負担行為兼支出命令書 (その2)支出命令書 | |

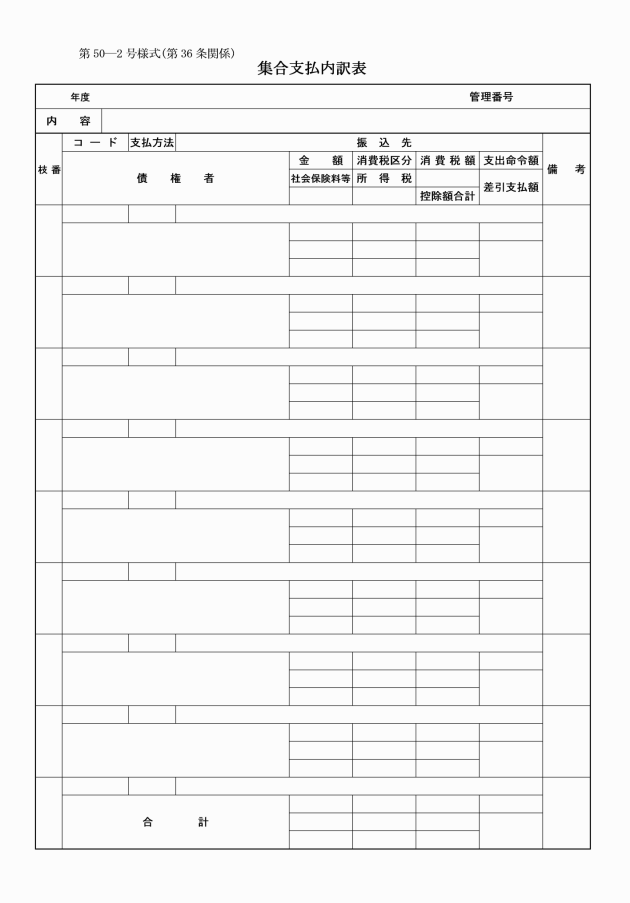

第50―2号 | 集合支払内訳表 (その1)支出負担行為兼支出命令内訳書(集合) (その2)支出命令内訳書(集合) | 〃 |

第50―3号 | 支給内訳書 (その1)月額報酬内訳書 (その2)議会議員期末手当支給内訳書 | |

第51号 | 出納員等任命簿 | 第38条―2 |

第52号 | 公共工事請負金前払申請書 | |

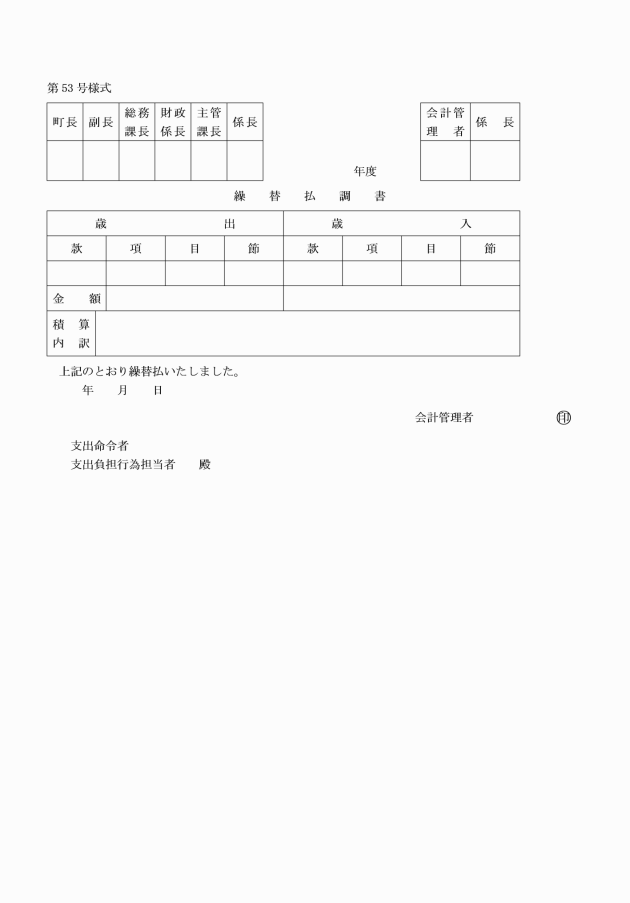

第53号 | 繰替払調書 | |

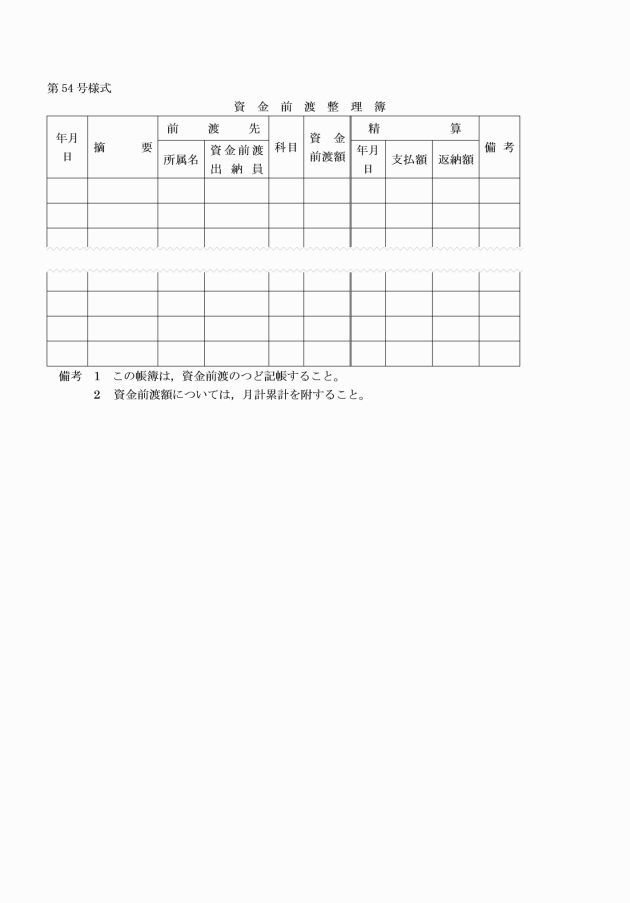

第54号 | 資金前渡整理簿 | |

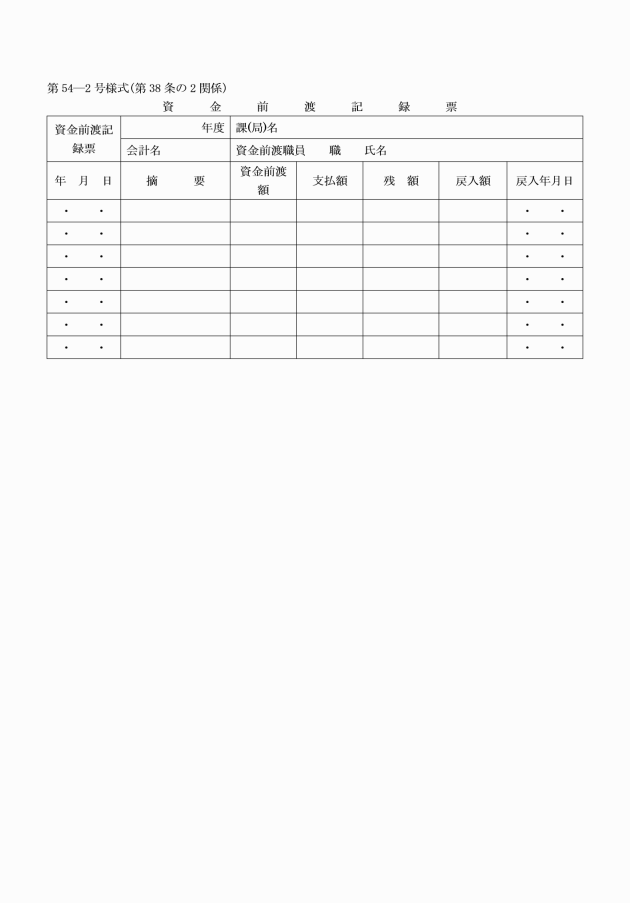

第54―2号 | 資金前渡記録票 | |

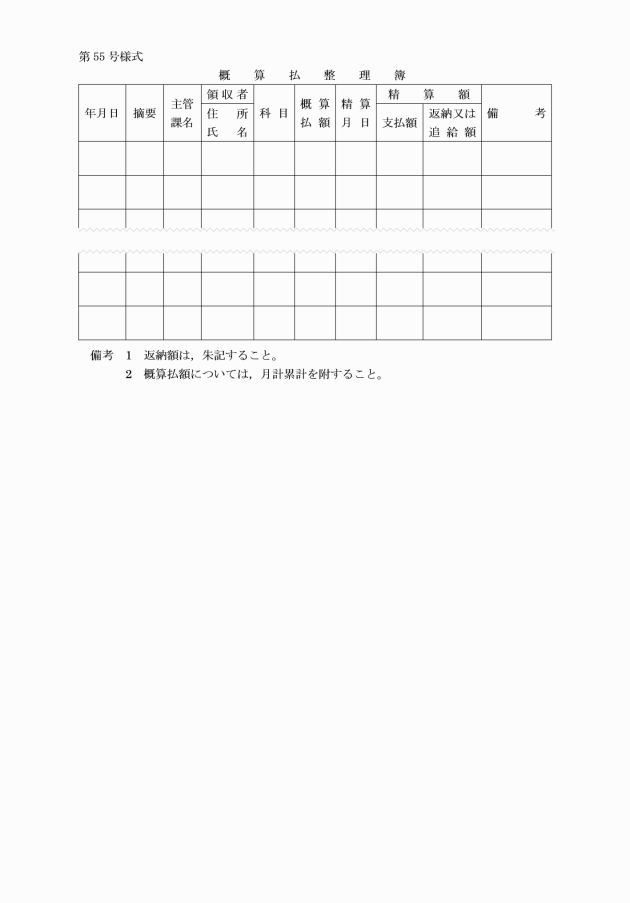

第55号 | 概算払整理簿 | |

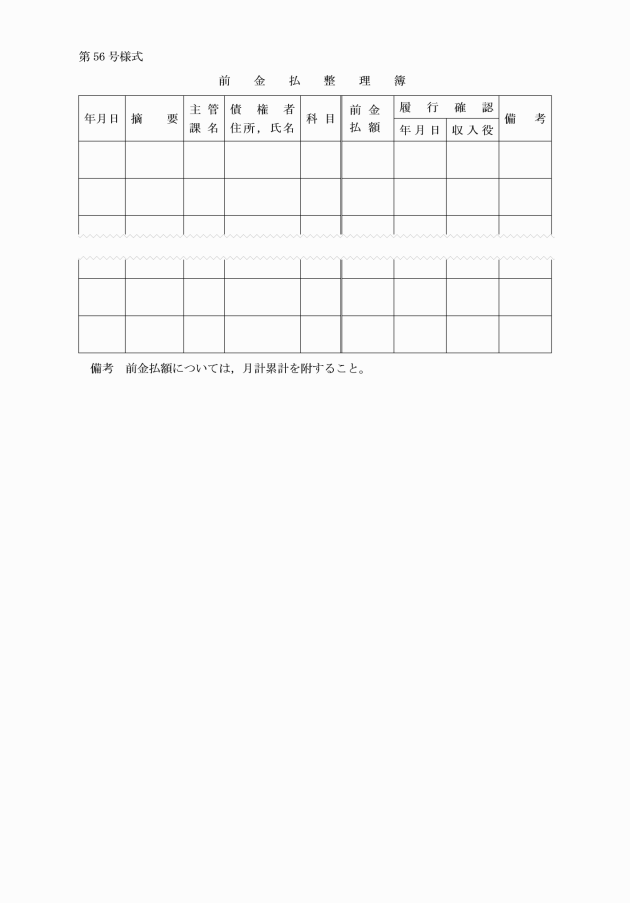

第56号 | 前金払整理簿 | 〃 |

第57号 | 精算書 | |

第58号 | 委託支払資金内訳書 | |

第59号 | 委託支払資金精算書 | 〃 |

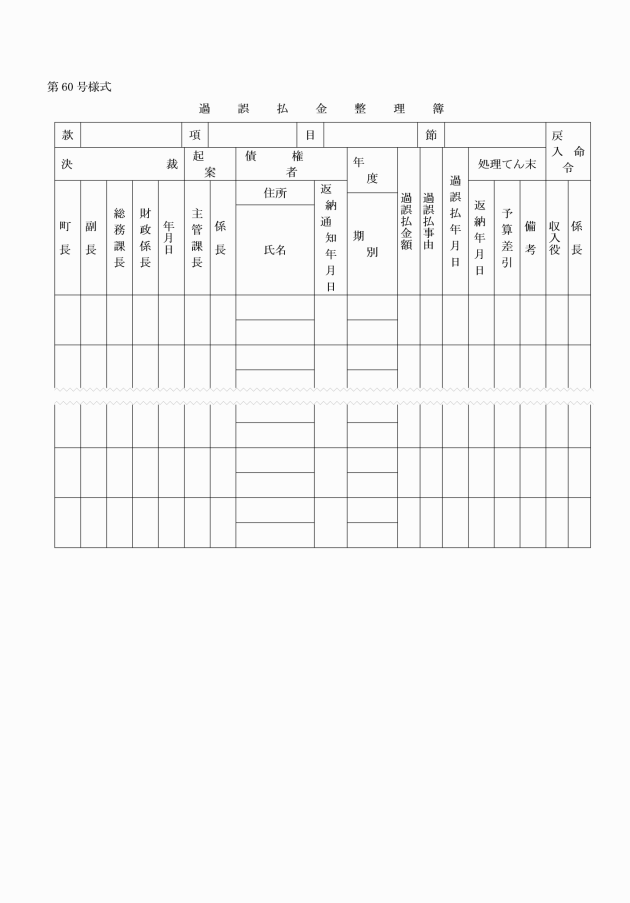

第60号 | 過誤払金整理簿 | |

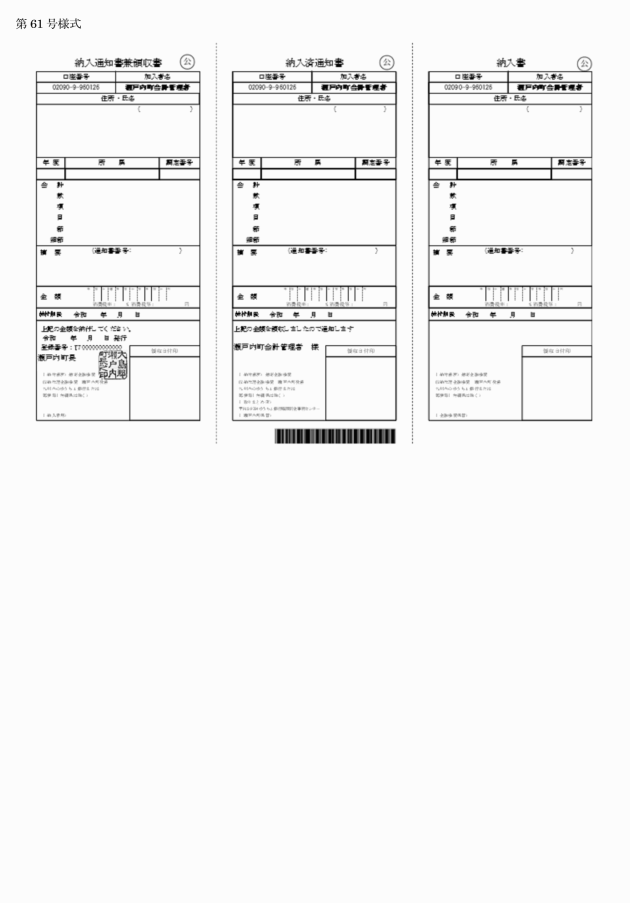

第61号 | 返納通知書兼領収書 | 〃 |

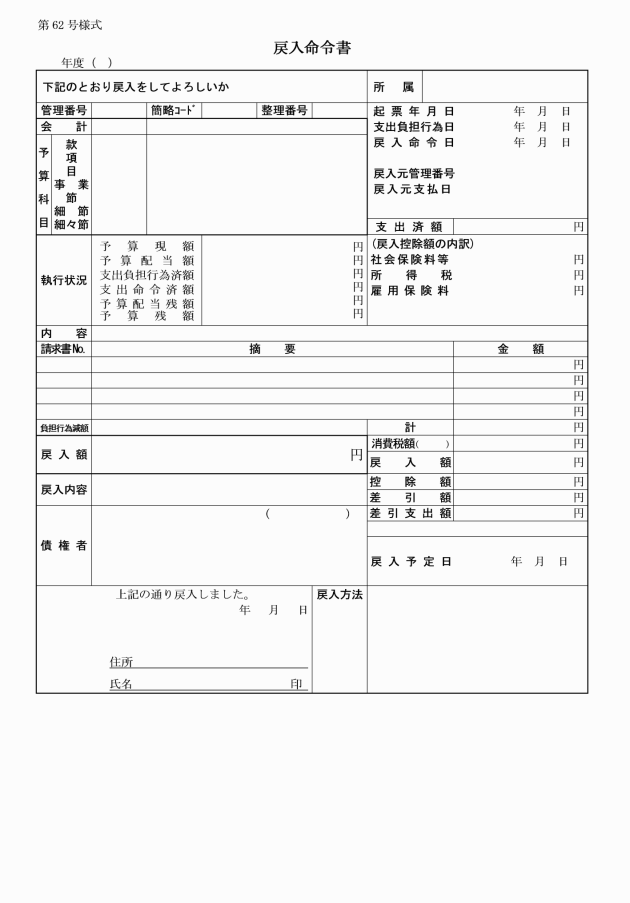

第62号 | 戻入命令書 | 〃 |

第63号 | 繰上充用通知書 | |

第64号 | 繰上充用精算書 | 〃 |

第65号 | 繰上充用返納調書 | 〃 |

第66号 | 歳入歳出決算書 | |

第67号 | 歳入歳出決算事項別明細書 | 〃 |

第68号 | 実質収支に関する調書 | 〃 |

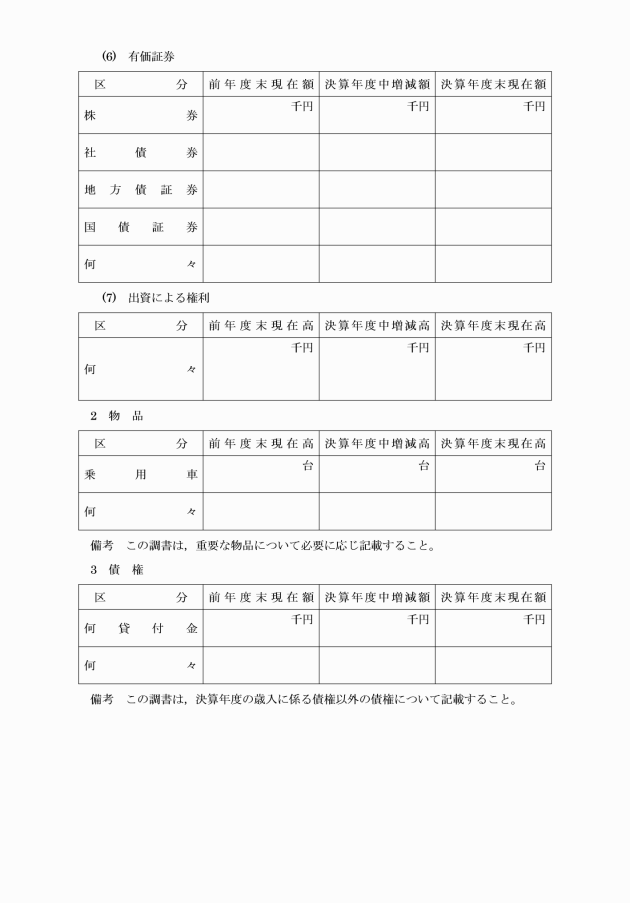

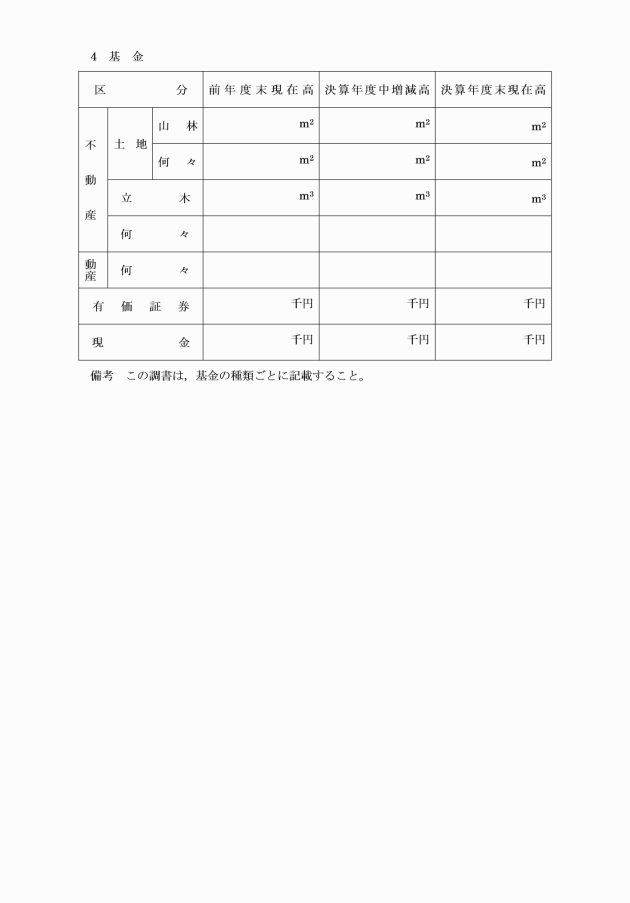

第69号 | 財産に関する調書 公有財産 物品 債権 基金 | 〃 |

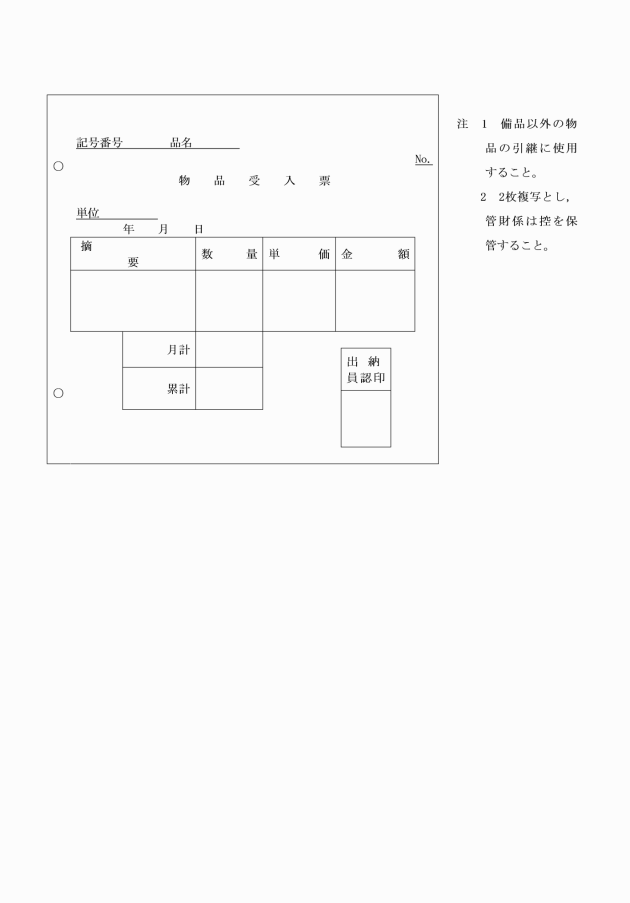

第70号 | 物品購入調書 | |

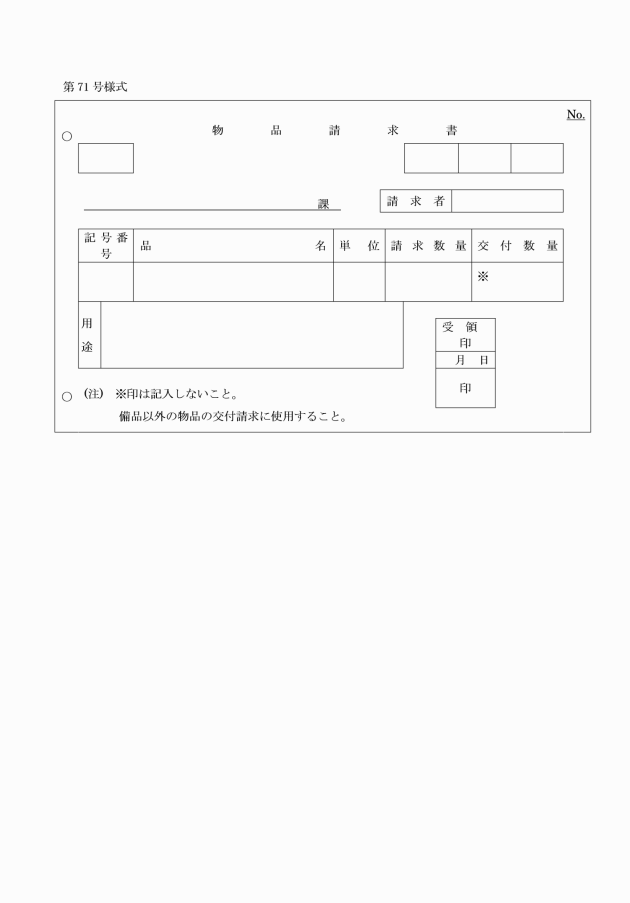

第71号 | 物品請求書 | |

第72号 | 物品供用簿 | 〃 |

第73号 | 物品返納書 | |

第74号 | 保管転換調書 | |

第75号 | 物品出納簿 備品 動物 生産物 消耗品(原材料) | |

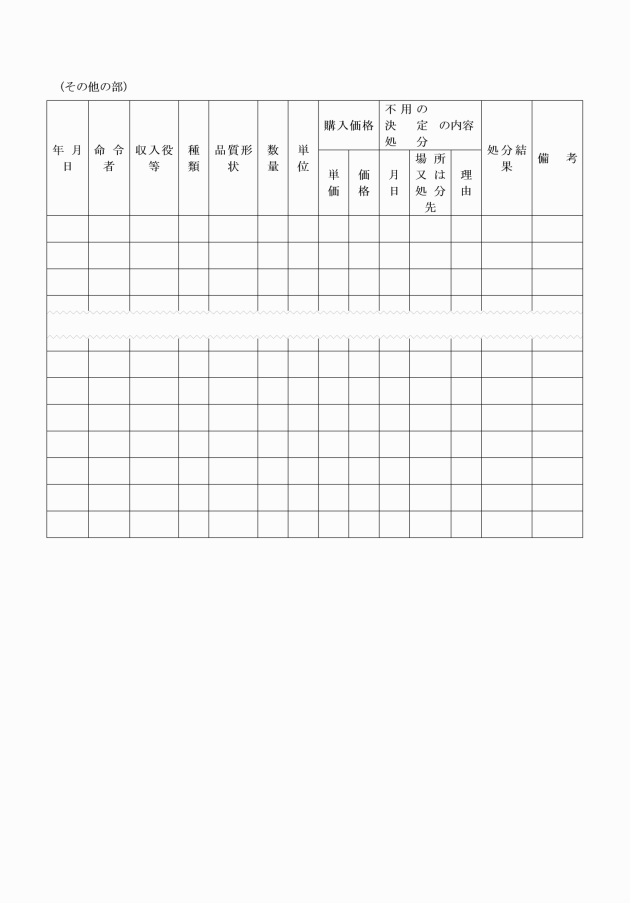

第76号 | 物品処理簿 | |

第77号 | 債権管理簿 | |

第78号 | 印影届 | |

第79号 | 印鑑変更届 | |

第80号 | 収支月計表 | |

第81号 | 契約保証金収納原符 |

第10号様式 (省略)

第9号様式に準じて調製し,変更前の数字を( )書すること。

第42号様式から第45号様式まで 略